提要:是指蒙古草原地帶溝通歐亞(ya) 大陸的商貿通道,是絲(si) 綢之路的重要組成部分。張家口就曾在其節點上。張家口區域的許多曆史文化遺跡存在明顯的中外文化交融印痕,如眾(zhong) 多的伊斯蘭(lan) 文化遺存。本文從(cong) 張家口的元代伊斯蘭(lan) 文化遺存上來探究北方草原絲(si) 路上的中外文化交融現象。

關(guan) 鍵詞:草原絲(si) 路 伊斯蘭(lan) 納失失 阿拉伯幻方 拱北

是指蒙古草原地帶溝通歐亞(ya) 大陸的商貿通道,是絲(si) 綢之路的重要組成部分,其主要路線由中原地區向北越過古陰山(今大青山)、燕山一帶長城沿線,西北穿越蒙古高原、中西亞(ya) 北部,直達地中海歐洲地區。它是東(dong) 西方交流開通最早、距離最長、影響最大,也是使用時間最長的文明交流通道。它對東(dong) 西方之間的商貿經濟、文化交流、民族交融等方麵都起過重要作用,促進了亞(ya) 歐文明的同步演進,也深刻影響了世界曆史的格局和進程。

草原絲(si) 綢之路時間範圍可以定位為(wei) 青銅時代至近現代,空間範圍大致框定為(wei) 北緯40度至50度之間的這一區域。草原絲(si) 綢之路東(dong) 段最為(wei) 重要的起點是內(nei) 蒙古長城沿線。這裏是與(yu) 交匯的核心地區,是草原絲(si) 綢之路的重要鏈接點。張家口就位於(yu) 這樣的鏈接點上。因而,張家口區域的許多曆史文化遺跡存在明顯的中外文化交融印痕,如眾(zhong) 多的伊斯蘭(lan) 文化遺存。本文就從(cong) 張家口的元代伊斯蘭(lan) 文化遺存上來探究一下北方草原絲(si) 路上的中外文化交融現象。

一、元朝時期伊斯蘭(lan) 教在張家口的傳(chuan) 播

伊斯蘭(lan) 教是世界三大宗教之一,7世紀初興(xing) 起於(yu) 阿拉伯半島,由麥加人穆罕默德所興(xing) 傳(chuan) 。“伊斯蘭(lan) ”一詞是阿拉伯語的音譯,意為(wei) “順從(cong) ”、“和平”,指順服宇宙獨一的最高主宰——安拉及其旨意。信仰伊斯蘭(lan) 教的人被稱為(wei) 穆斯林。唐代以來不少信仰伊斯蘭(lan) 教的波斯人和阿拉伯人遷入中國,他們(men) 和漢、蒙、畏兀兒(er) 等民族長期雜居、通婚,元代在中國正式形成了一個(ge) 新的民族--回族。

唐、元兩(liang) 朝伊斯蘭(lan) 教已傳(chuan) 入我市並初步發展。穆斯林來張家口定居的最早時間,據《涿鹿縣誌》記載,唐貞觀年間(公元627-649年)有來自西北的三戶穆斯林到涿鹿居住。

又據《元史》載,成吉思汗西征始於(yu) 太祖十四年(1219年),在憲宗三年(1253年)旭烈兀攻陷巴格達後,蒙古貴族先後已征服了蔥嶺以西、黑海以東(dong) 的大片土地,大批信仰伊斯蘭(lan) 教的阿拉伯人、波斯人遷移到中國。專(zhuan) 造“納失失”的蕁麻林(今河北張家口市萬(wan) 全縣洗馬林)匠局,就是窩闊台時期3000戶回回工匠建置起來的,其中大部分是撒馬爾幹人,元朝稱這些人為(wei) 色目人,地位僅(jin) 次於(yu) 蒙古族。

二、張家口區域元代的伊斯蘭(lan) 文化遺存

(一)元代弘州、蕁麻林“納失失”提舉(ju) 司的設立

“納失失”(也譯作“那失失”、“納石失”)是波斯文Nasich的音譯,指產(chan) 於(yu) 中亞(ya) 、波斯、阿拉伯地區的一種金絲(si) 織物,元代也叫“金搭子”,現代學者一般稱“織金錦”、“繡金錦緞”、“織金錦緞”。它主要是將金線或金箔和絲(si) 織在一起的工藝產(chan) 品。

元太宗時,在弘州(今河北張家口市陽原縣)、蕁麻林 (河北張家口市萬(wan) 全縣洗馬林)成立由昭功萬(wan) 戶都總使司下轄的弘州、蕁麻林“納失失”提舉(ju) 司,秩從(cong) 七品,負責織造“納失失”。從(cong) 此,弘州、蕁麻林和新疆的別失八裏成為(wei) 元朝官方織造“納失失”的中心。其中弘州、蕁麻林兩(liang) 局,由鎮海等管理。鎮海管理初,“先是,收天下童男童女及工匠,裏局弘州。既而得西域織金綺紋工三百餘(yu) 戶,及汴京織毛褐工三百戶皆分隸弘州, 命鎮海世掌之。”可見, 在弘州置局設工場, 用北方工匠織錦緞和毛製品, 早在蒙古占領中原時就開始了, 西征後又虜來西域工匠三百餘(yu) 戶, 因這裏用回回工匠織造納石失, 所以穆斯林比較集中。

關(guan) 於(yu) 興(xing) 和路蕁麻林人匠提舉(ju) 司。蕁麻林(今張家口市萬(wan) 全縣洗馬林)是設在大都( 今北京) 通往漠北驛道上的一個(ge) 小站, 在今張家口西, 當時屬興(xing) 和路( 治今河北張北縣)。窩闊台時,又命哈散納“管領阿兒(er) 渾軍(jun) , 從(cong) 太祖征西城, 下捧迷則幹、不花利城。”至太宗時, “仍命領阿兒(er) 渾軍(jun) (由穆斯林阿兒(er) 渾人--突厥人種之一、組成的軍(jun) 隊), 並回回人匠三千戶駐於(yu) 蕁麻林,兼受平陽,太原兩(liang) 路達魯花赤,兼管諸色人匠”。並由哈散納管理興(xing) 和路蕁麻林人匠提舉(ju) 司,設提舉(ju) 一員,同提舉(ju) 一員,副提舉(ju) 一員,照磨案牘一員。而織造“納失失”的主要工匠師,是不花刺( 今布哈拉)著名工匠和天文學家馬合謀和三千多戶撒麻爾幹的回回工匠。由此可見蕁麻林人匠提舉(ju) 司規模比弘州納失失局還要大, 所以《史集》中專(zhuan) 記了蕁麻林的狀況: 此城大多數居民為(wei) 撒麻耳幹人, 他們(men) 按撒麻耳幹的習(xi) 俗, 建起了很多花園。

由於(yu) 波斯、阿拉伯織造“納失失”的水平很高,以“納失失”製成的“質孫服”(“詐馬服”),深受蒙古貴族的喜愛。(穿著皇帝賞賜的“質孫服”,參加皇帝宮廷的專(zhuan) 們(men) 宴會(hui) 叫“質孫宴”,也叫“詐馬宴”。“質孫”,是蒙古語Jisun的音譯,意為(wei) 顏色。“詐馬”是波斯語“jamah”的音譯,意為(wei) “外衣”、“衣服”)因此,元朝西征時將他們(men) 的“織金綺紋工匠”俘虜回國,並選拔中國的“童男童女及工匠”,與(yu) 他們(men) 一起織造“納失失”,以滿足元代上層貴族以及對外交流的需要,從(cong) 而促使元代“納失失”織造技術達到了一個(ge) 極高的水平,甚至超過了中亞(ya) 、西亞(ya) 的織造水平。這種中國草原特色服飾文化與(yu) 波斯、阿拉伯伊斯蘭(lan) 特色文化精髓融合的中國式“納失失”,是元代最精美高貴的織金錦,體(ti) 現了當時世界的最高水平。

(二)元中都阿拉伯幻方

元中都於(yu) 大德十一年(1307 年)由元武宗海山開始修建,至正十七年(1357年)被紅巾軍(jun) 毀壞。元中都遺址位於(yu) 張北縣縣城西北15 公裏處,在今饅頭營鄉(xiang) 白城子、淖沿子和積善村之間。由河北省文物研究所、張家口市和張北縣文物部門聯合在1998年對其進行的考古發掘中,在一號大殿前殿北部中心出土了一件寬14.5 -14.7、高15.2 厘米,厚2.7-2.9 厘米的青石阿拉伯數碼六階幻方。陰刻縱橫各六道方格線,內(nei) 陰刻36 個(ge) 古阿拉伯數字。

(元中都遺址出土的阿拉伯幻方)

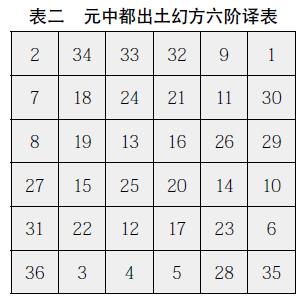

它是一個(ge) 六階幻方,其同行、同列、同一主對角線的數字之和均為(wei) 111之外,第一行與(yu) 第六行的六個(ge) 數字平方和相等,第一列與(yu) 第六列的六個(ge) 數字平方和相等。

這個(ge) 六階幻方譯表(表二)中間套著一個(ge) 四階幻方(表三)。這個(ge) 四階幻方,其同行、同列、同一主對角線的數字之和均為(wei) 34。該四階幻方,稱之為(wei) 基礎幻方;該六階幻方,可稱之為(wei) 複形幻方。如果用擴階原則,可以通過基礎幻方構造出複形幻方,即該六階幻方。

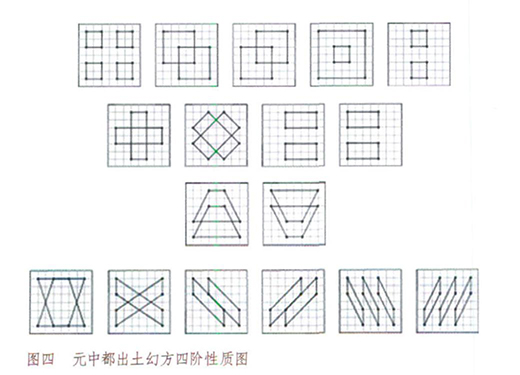

這個(ge) 四階幻方有許多優(you) 良的性質:除同行、同列、同一主對角線的數字之和均為(wei) 34以外,其正方四、對方四、中方一、角方一、周方二、中長方二、斜長方二、角長方四、梯形四、平行四邊形十四等各數字之和均為(wei) 34(圖四)。由此,可以看出四階幻方的構成,一線或一方的幻方常數的個(ge) 數有48 個(ge) 。

若以上線條所指各數相加之和為(wei) 17,這樣的四階幻方稱之為(wei) 完全型四階幻方。元中都的四階幻方,用以上線條所指各數相加之和有的為(wei) 16,有的為(wei) 18,不是17(34 之半),故而此四階幻方稱為(wei) 不完全型四階幻方。(若以下線條所指各數相加之和為(wei) 17,這樣的四階幻方稱之為(wei) 完全型四階幻方。)可見,元中都的六階幻方是由不完全型四階幻方組成的。元中都六階幻方在擴階原則下的構造法及其阿拉伯組合數學的性質正是阿拉伯幻方的數學內(nei) 涵,它充分反映了阿拉伯古典數學的獨到之處。

元中都出土的幻方應該是一個(ge) 趨吉避凶的鎮物,祈求元朝和中都永固。元中都阿拉伯幻方的發現,既可以作為(wei) 在中國數學史中研究阿拉伯數碼演變和阿拉伯幻方傳(chuan) 入中國的曆史資料,又可以為(wei) 元代中國同阿拉伯國家的宗教和習(xi) 俗等文化交流史提供新的證據。該幻方因此成為(wei) 元中都博物館的鎮館之寶。

(三)張北縣回族墓地“巴巴墳”上的石拱北

1.張北縣回民公墓裏的“巴巴墳”。 張家口市張北縣張北鎮廟灘村的張北縣回民公墓墓地裏有四塊精美石蓋,刻著阿拉伯文和圖案花邊,當地人稱其“巴巴墳”( 巴巴:第三聲,爺爺的意思。許多回族地區稱呼爺爺為(wei) “巴巴”,也包括爺爺輩分的人)。相傳(chuan) 是元朝時外國(有說伊朗)來的穆斯林先賢。據張家口市橋西區新華街清真寺阿訇馬玉亮介紹,石蓋上的阿拉伯文是讚主讚聖的內(nei) 容。

但可惜的是,2012年6月四塊石蓋全部丟(diu) 失。張北清真寺寺管會(hui) 主任介紹說先丟(diu) 了一塊,隔了幾天其餘(yu) 的三塊一同丟(diu) 失。石蓋下發現有幾根屍骨。筆者建議主任把遺骨收殮回來,那是做年代和身份測定的寶貴遺物;又建議在石蓋原位置做出標記,以期日後知道地下的墓葬在何位置。

(張北縣回民公墓裏的“巴巴墳”,其上的石蓋叫石拱北。)

(張北縣回民公墓裏的“巴巴墳”,其上的石蓋叫石拱北。)

(張北縣回民公墓裏的“巴巴墳”,其上的石蓋叫石拱北。石蓋兩(liang) 端刻有讚主讚聖內(nei) 容的阿拉伯經文。)

(張北縣回民公墓裏的“巴巴墳”,其上的石蓋叫石拱北。)

2.張北縣饅頭營鄉(xiang) 溝門口村也有三塊石蓋,其中一塊為(wei) 長方形,下大上小四層遞減;兩(liang) 塊跟廟灘這四塊形狀相似,圓拱形,但個(ge) 頭小一半,精美度也遜色。開齋節等伊斯蘭(lan) 教重大節日的時候附近村莊的回族群眾(zhong) 經常到該墳地走墳祭拜。

這精美石蓋,阿拉伯語叫“拱北” ,在甘肅、新疆、寧夏、廣州、乃至中東(dong) 等地有很多,甚至有以其命名的地名如“蘭(lan) 州文泉堂拱北” 、“甘肅廣河縣拱北東(dong) 大清真寺等”。“ 拱北”一詞是阿拉伯語“圓頂墓槨”的意思。可指墓地上方的建築(名稱叫拱北,通常為(wei) 穹窿頂),也指墳墓上麵實心的石蓋即“石拱北”。它是伊斯蘭(lan) 教中蘇菲的約定俗成的尊賢形製裏對一些先賢、舉(ju) 足輕重的大學者、畢生傳(chuan) 播伊斯蘭(lan) 教碩果累累、教眾(zhong) 很多的賢哲才有的墓葬規格。這樣的石拱北,廣州、泉州、北京牛街的聖墓才有,應該就是中東(dong) 、西域來的穆斯林先輩。張北縣這兩(liang) 處石蓋如果真是元代遺存,那說明元朝時穆斯林就已經抵達張北了,他們(men) 如果是外域穆斯林先賢,那他們(men) 是來傳(chuan) 教、經商、還是駐元朝的外交人員?當時伊斯蘭(lan) 教在張北浸潤到什麽(me) 程度、是否流傳(chuan) 開,或僅(jin) 僅(jin) 是幾位外來穆斯林在此生活終老?筆者查詢當代張北縣誌裏關(guan) 於(yu) 回族的記載:“清同治十二年(1873年)傳(chuan) 入”。

(張北縣饅頭營鄉(xiang) 溝門口村的三塊石拱北,其中兩(liang) 塊穹頂的一端刻有阿拉伯文。)

因為(wei) 有安固裏河從(cong) 村東(dong) 流過,廟灘水草豐(feng) 美。張庫大道興(xing) 盛時,廟灘是交易牲畜的“馬橋”(市場)。 “廟灘十三省”說的是張庫大道興(xing) 盛時,挑擔的小生意人、耍手藝的人紛紛來到廟灘,村裏淨成了外地人,現在的村民中大都是來自山東(dong) 等十三省的後裔。明朝設立興(xing) 和府,“先有廟灘,後有興(xing) 和(張北)”,廟灘的繁盛可能先於(yu) 張庫大道的興(xing) 盛,或許在元代的草原絲(si) 路上它已然是一個(ge) 重要的樞紐。

(張北縣饅頭營鄉(xiang) 溝門口村的阿拉伯文石蓋)

元中都遺址位於(yu) 張北縣縣城西北15 公裏處,在今饅頭營鄉(xiang) 白城子、淖沿子和積善村之間。其距廟灘村13公裏,距溝門口村17公裏。在距元中都如此近的兩(liang) 個(ge) 村子都出現可能是元代的外域穆斯林先賢墓葬,絕非偶然。元中都大遺址,應該把這些古老墓地包括進去,那是輝煌大元中外文化交往的構成部分。

張北縣上述兩(liang) 處墓地的石拱北,與(yu) 山西大同的24個(ge) “大人墳”形製相同。大人墳在大同回民公墓的最北端,24座墳墓在一台階上,東(dong) 西各12座排成整齊的一排,每座墳上有一石墓蓋(拱北),一米多長、半米多寬,形狀不盡相同,底層大、頂層略小,上麵刻的文字已模糊,花紋尚可辨。據李興(xing) 華等寫(xie) 的《大同伊斯蘭(lan) 教研究》一文,大人墳原址在大同城西門外的回民公墓裏一個(ge) 高台上,24位賢人的陵園由甬道、磚地、石碑、墓台、拱北(石墓蓋)、紀念物等建築組成。後記錄24位賢人事跡的大量石碑不幸遺失,24人的身份也成了謎。大同清真寺明天啟二年碑中有“大元間,賢而且異者滿喇二十四人,靈跡遍於(yu) 天下,以宣其教義(yi) ”的記載。

(大同回民公墓的24個(ge) “大人墳”,上麵的石蓋為(wei) 石拱北。)

(大同回民公墓的24個(ge) “大人墳”,上麵的石蓋為(wei) 石拱北。)

(四)、沽源梳妝樓元代墓葬

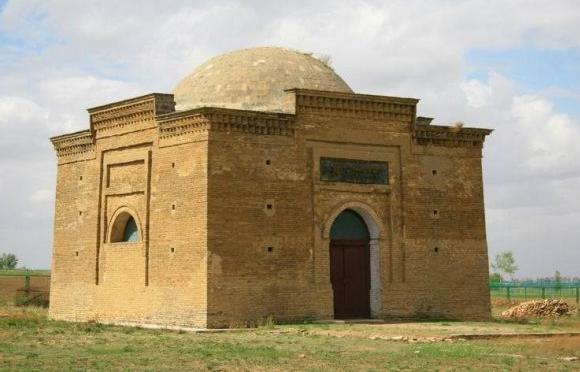

梳妝樓位於(yu) 張家口市,為(wei) 青磚方形橫券無梁結構的穹窿頂建築形式,樓體(ti) 正方形,邊長10.69米,通高9.1米。樓體(ti) 下部為(wei) 方形,四麵牆體(ti) 向上逐漸收分,牆體(ti) 上部為(wei) 女兒(er) 牆,再上為(wei) 穹窿頂,南麵開門,東(dong) 西開窗。全樓建築全部用磚,未用一點木料。早先內(nei) 有。頂上原有琉璃瓦鑲嵌。

(沽源梳妝樓)

1999年9月,河北省文物研究所對其進行考古勘察,發現此處是一個(ge) 長140米,寬74米的陵園。樓內(nei) 是一座,在地下2米左右,一座豎穴磚石墓,墓內(nei) 並列三具,中間棺木是半截鬆木,在橫截麵三分之一處鋸開,內(nei) 挖與(yu) 人體(ti) 相當的凹槽,死者置其中。東(dong) 西兩(liang) 個(ge) 棺木與(yu) 現代棺木類似,但西邊棺木出土後仍嶄新如初,棺底有兩(liang) 層,上層有七個(ge) 與(yu) 北鬥星類似的七個(ge) 圓,史稱“七星棺”。棺底全用青磚砌成,上鋪一層枕木,棺與(yu) 棺之間均用磚牆相隔,並有木條相襯,然後用鐵條箍緊,上覆大青石。三名死者為(wei) 一男二女,死者服飾華麗(li) 、考究,具有元代特色的質孫服和織金綿(納失失),並具有等級很高的龍紋鎏金銀帶裝飾,還發現朱咒語及其圖案。同時還出土寶劍、古錢幣、銅印等若幹珍貴文物。據文物專(zhuan) 家介紹,元代蒙古人的墓葬在全國少見,而具有這種墓上建築的墓葬形製,並以樹為(wei) 棺在河北獨一無二,在全國也屬罕見。

(沽源梳妝樓地下墓室,中間為(wei) 樹葬棺。)

梳妝樓為(wei) 穹窿頂,內(nei) 裏八角,額枋之上為(wei) 鬥拱,鬥拱之上為(wei) 層層疊澀而成,穹頂有如天幕,表麵用白灰抹光,高約15米。

關(guan) 於(yu) 梳妝樓的最早記載,是曾任過宣化知縣的清代黃可潤於(yu) 乾隆二十三年(1758年)編撰的《口北三廳誌》:“獨石口北,上都河店南十餘(yu) 裏,俗呼為(wei) 蕭太後梳妝樓,其製內(nei) 外皆方,以磚為(wei) 之,高二丈餘(yu) ,頂如平台,半圮,門東(dong) 南向,左右兩(liang) 旁各有石窗。其外,四麵各廣三丈;其內(nei) 下方,中為(wei) 八角,上圓起花,如覆蓋然。外有緣垣,基址尚存,蒙古謂之察罕格爾”。蒙語“察罕格爾”,漢語意思是“白色的房子”。

2001年6月,梳妝樓元墓被國務院公布為(wei) 第五批全國重點文物保護單位。2001年後,河北省文物研究所又對梳妝樓四周進行了大麵積考古發掘,發現墓葬24座,分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 墓區。南區為(wei) 貴族墓區,共發掘10座墓葬,墓葬的形製及規格較高,出土的隨葬品較為(wei) 豐(feng) 富,另外還有兩(liang) 處建築遺址;北區為(wei) 平民墓區,共發掘14座墓葬,墓葬形製簡陋,隨葬品較少。

考古人員在墓葬發掘中還發現了青石碑文殘片,一塊殘片上有“襄闊裏吉思,敕撰,臣為(wei) ……”等文字,為(wei) 確定墓主人身份和建樓時間提供了重要線索,據《元史》所載闊裏吉思生平推斷,梳妝樓應該建於(yu) 1298至1305年之間。地下墓葬中的一男二女,男應為(wei) 元世祖忽必烈的外孫闊裏吉思,二女即闊裏吉思的兩(liang) 個(ge) 妻子,身份均是公主。梳妝樓建築具有鮮明的蒙古族特色,又兼有西域伊斯蘭(lan) 風格,它是目前我國發現的唯一一處元代貴族墓葬群。

闊裏吉思是汪古部的後裔,而汪古部中可能有人信奉伊斯蘭(lan) 教。也有的史學家認為(wei) 墓主並非闊裏吉思,而是木華犁部的伊斯蘭(lan) 教信徒。

穹窿頂建築帶有明顯的西域特色,是隨伊斯蘭(lan) 教的傳(chuan) 入出現的。由梳妝樓推知這種建築樣式在元代已經形成了。梳妝樓極有可能是伊斯蘭(lan) 教的拱北。可以與(yu) 其互相佐證的,有內(nei) 蒙古額濟納旗黑城遺址西南角的一座伊斯蘭(lan) 教拱北。退一步講,即便梳妝樓不是伊斯蘭(lan) 教的拱北,那它也是吸收了阿拉伯的建築風格,是中外文化交融的產(chan) 物。

額濟納旗黑城遺址位於(yu) 內(nei) 蒙古額濟納旗達來呼布鎮東(dong) 南25公裏處,是古絲(si) 綢之路上現存最完整、規模最宏大的一座古城遺址。該城建於(yu) 公元九世紀的西夏政權時期。城外西南角有一座帶有異域特色伊斯蘭(lan) 教拱北(拱北指墓上的穹頂建築),與(yu) 沽源梳妝樓相似的方基穹頂外形。

(內(nei) 蒙古額濟納旗黑城遺址城外西南角的一座伊斯蘭(lan) 教拱北)

三、張家口現今對外文化交流

以河北北方學院留學生為(wei) 例。目前北方學院共有留學生1032名,都是學習(xi) 臨(lin) 床醫學專(zhuan) 業(ye) ,來自50個(ge) 國家。其中人數最多的是巴基斯坦留學生,占總人數的一半。而巴基斯坦是伊斯蘭(lan) 教國家,所以,有如此多的巴基斯坦學生來張家口留學,其原因,除了兩(liang) 國友好、張家口有適合他們(men) 學習(xi) 的院校、專(zhuan) 業(ye) ,最重要的就是這座城市所具備的伊斯蘭(lan) 環境,能夠滿足他們(men) 宗教生活及飲食的需要。星期五主麻日、開齋節,巴基斯坦的男性留學生都會(hui) 到清真寺參加聚禮、會(hui) 禮。留學生的大批到來,大大提升了張家口的國際知名度,增強了其國際影響力,增強了中外文化的交流。

(2010年開齋節,巴基斯坦留學生在張家口市新華街清真寺)

四、結語

草原絲(si) 綢之路自青銅時代已開始。草原絲(si) 綢之路在蒙元時期發展與(yu) 繁榮達到頂峰,正式建立了驛站製度,設驛站1519處,有站車4000餘(yu) 輛,專(zhuan) 門運輸金、銀、貨、鈔帛、貢品等貴重物資。元代以上都、大都為(wei) 中心,設置了帖裏幹、木憐、納憐三條主要驛路,構築了連通漠北至西伯利亞(ya) 、西經中亞(ya) 達歐洲、東(dong) 抵東(dong) 北、南通中原的發達交通網絡。其中經過張家口區域的“木憐”道屬西道,在元上都附近,西行經興(xing) 和路(今河北省張北縣)、集寧路(今內(nei) 蒙古集寧市)、豐(feng) 州(今呼和浩特白塔子古城)、浄州路(今四子王旗淨州路古城)北溯汪吉河穀(今蒙古國南戈壁翁金河)至哈剌和林。

這三條通往歐洲的驛路,構成了草原絲(si) 綢之路最為(wei) 重要的組成部分。當時,阿拉伯、波斯、中亞(ya) 的商人通過草原絲(si) 綢之路往來中國,商隊絡繹不絕。草原絲(si) 綢之路的發達,為(wei) 開放的元朝帶來了高度繁榮,使草原文明在元朝達到了極盛。張家口區域也在那時遺存下上述諸多曆史痕跡。

2013年,習(xi) 近平主席提出建設“絲(si) 綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲(si) 綢之路”的戰略構想。2014年11月,中國、俄羅斯、蒙古國舉(ju) 行了首次中俄蒙旅遊聯席會(hui) 議,三國就中國的絲(si) 綢之路經濟帶同俄羅斯跨歐亞(ya) 大鐵路、蒙古國草原之路研究,共同打造中俄蒙“草原絲(si) 綢之路”文物考古與(yu) 旅遊線路進行對接。

在國家深入推進“一帶一路”發展戰略和北京攜手張家口舉(ju) 辦2022年冬奧會(hui) 背景下,張家口應抓住這個(ge) 戰略機遇,充分發掘曆史上張家口在溝通東(dong) 西方的經濟和文化上的作用,進而把握和創造新的機遇,續寫(xie) 新的輝煌篇章。

作者簡介:何會(hui) 雲(yun) ,張家口學院曆史學副教授。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219