一

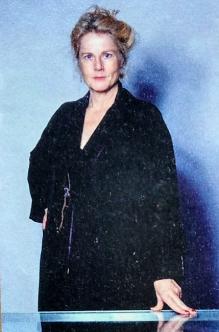

出生於(yu) 美國紐約的瑪薩.艾梅霞(Martha Avery),與(yu) 讀者之前在《張家口晚報》上看到的“外國人眼中的張家口”係列文章中的主人公的出生日期要晚很多,她不是於(yu) 19世紀末20世紀初來中國探險考察的外國人,而是約出生於(yu) 上世紀中期,至今仍筆耕不輟的一名女性研究者。

艾梅霞的確切出生日,因相關(guan) 資料中尚無披露,不得而知。但可知的是,她在19歲時來到了亞(ya) 洲,先後在香港新亞(ya) 書(shu) 院、東(dong) 京索非亞(ya) 大學、台北中華語文研習(xi) 所求學,與(yu) 東(dong) 方結下了不解之緣;她還是賓夕法尼亞(ya) 大學沃頓商學院工商管理碩士,畢業(ye) 後從(cong) 事出版和傳(chuan) 媒工作,後又在(外)蒙古及北京工作了多年。

艾梅霞的中文水平相當了得,她所關(guan) 注的中國文化視角亦很獨特,她翻譯過許多中國作家的作品:比如張賢亮的《男人的一半是女人》《習(xi) 慣死亡》《我的菩提樹》,王安憶的《小鮑莊》;甚至中英文對照的《千字文》故事(中國蒙學經典故事叢(cong) 書(shu) )等。

美國學者艾梅霞,可稱得上是茶葉之路最早的關(guan) 注者和研究者之一。她自《茶葉之路》(以下簡稱“《茶》書(shu) ”)一書(shu) 出版之後,目前可知的是還出版了《蒙古女性》《中國金融業(ye) 的崛起》兩(liang) 部專(zhuan) 著。

關(guan) 於(yu) 《茶》書(shu) 的創作,是艾梅霞在一次穿越歐亞(ya) 大陸的西行之後,在匈牙利首都布達佩斯這座城市,她有幸遇見了一位名叫卡拉.捷爾吉的匈牙利學者,“他對蒙古和突厥研究有很深的造詣”,在這位學者的幫助下,艾梅霞結合多年來對蒙古的研究,開始了《茶》書(shu) 的寫(xie) 作。

其實,當初艾梅霞研究有關(guan) 茶葉之路的初稿,足足有能出版五本書(shu) 的內(nei) 容,在華盛頓出版社的建議下,隻是先整理出版了初稿的一部分。

2007年,中文版、扉頁上印有“獻給父親(qin) ——約翰.薩金特.艾佛利”的《茶》書(shu) 終於(yu) 出版了。現在拿在我們(men) 手中的這本《茶》書(shu) ,是其初稿上半部分的簡寫(xie) 本。由範蓓蕾等四位譯者翻譯而成。

一石激起千層浪,對於(yu) 曾曆時300餘(yu) 年,至清末民初已逐漸淡出眾(zhong) 人視野的“茶葉之路”,其遺跡雖在中國、俄羅斯的許多地方還較為(wei) 完整地保留著,但因塵封了一個(ge) 世紀之久,其背影已模糊而遙遠、其名亦湮沒無聞了,而身為(wei) 美國學者、艾梅霞關(guan) 注了這段曆史。

應該說早在上世紀90年代,就有中國作家、學者鄧九剛先生在上海的報刊上首次發表了有關(guan) “茶葉之路”的文章;隨其後,2003年有天津南開大學米鎮波教授撰著《清代中俄恰克圖邊境貿易》一書(shu) 。再其後,2008年鄧九剛先生將十年的研究成果,亦付梓出版了《茶葉之路》。

隨著美國學者艾梅霞《茶》書(shu) 和鄧九剛先生《茶》書(shu) 的出版發行,及後其鄧九剛先生相繼問世的有關(guan) 茶商的文學作品《駝幫》《駝殤》《駝村》《大盛魁商號》等多部長篇小說(大多再版發行)的問世,一直處於(yu) 朦朧狀態下的茶葉之路,在世人的眼前逐漸清晰起來……

二

《茶》書(shu) 及其相關(guan) 著作很快風靡中國大陸及港澳台,在北京、天津、上海、山西、湖北、雲(yun) 南、浙江、福建等省市,掀起了今人關(guan) 注研究茶葉之路的熱潮,在台灣也很快排印出版了繁體(ti) 字的《茶》書(shu) ;周邊國家俄羅斯、蒙古,以及美國、歐共體(ti) 許多國家和城市亦先後創立了研究《茶葉之路》的新學科,以“茶葉之路”命名的基金會(hui) 、研究會(hui) 、論壇會(hui) 、藝術節、博物館等如雨後春筍,層出不窮;內(nei) 蒙古呼和浩特市與(yu) 俄布裏亞(ya) 特共和國首都烏(wu) 蘭(lan) 烏(wu) 德市,因“茶葉之路”之緣分,結為(wei) 友好城市;世界各地探索“茶葉之路”的熱潮蓬勃興(xing) 起……

2008年,40集電視連續劇《大境門》未播先火。

2012年,中俄蒙三方聯合錄製了長達90集行進版和15集記錄片《茶葉之路》兩(liang) 個(ge) 版本。攝製組通過尋訪茶葉之路的遺跡遺址、貿易形式及有關(guan) 茶文化故事民俗等,帶領觀眾(zhong) 重走茶葉之旅。在第64、65兩(liang) 集中,專(zhuan) 門拍攝了茶葉之路上的張家口。

無獨有偶,2012年,張家口日報社亦發起了曆時28天,從(cong) 張家口出發,跨越兩(liang) 個(ge) 省區三個(ge) 國家,行程五千多公裏的重走張庫大道大型新聞采訪活動。通過大量稿件、照片,在重拾曆史記憶的過程中,為(wei) 我們(men) 講述了這條古商道的過去、現狀、沿途風貌和遺存;其後緊接著編輯出版了《重走張庫大道》一書(shu) 。多角度展示了張家口作為(wei) 茶葉之路貿易集散地的塞外重鎮,其穿越時空的文化的魅力。

秋原先生於(yu) 2015年出版了30餘(yu) 萬(wan) 字的《清代旅蒙商述略》,更將有清一代旅蒙商的曆史,以故人舊事原始文檔的真實感呈現於(yu) 讀者眼前,其史痕每每與(yu) 《茶》書(shu) 相印證。

今天,我們(men) 在網絡上隨便點擊,有關(guan) 茶葉之路的相關(guan) 話題更是比比皆是……

近年來,茶葉之路的節點、張家口市亦不斷湧現出熱心茶路文化傳(chuan) 播人士發表的相關(guan) 著作及文章;比如安俊傑先生撰著的《細說張家口》;韓祥瑞先生撰著的《大境門》;馮(feng) 心與(yu) 程新民先生以張庫商道為(wei) 背景,創作的長篇小說《駝鈴聲聲》;學者劉振瑛先生更有百萬(wan) 餘(yu) 字的張垣三品:《品讀張家口堡》《品味大境門》《品評張庫大道》的相繼問世……

三

像眾(zhong) 所周知的“絲(si) 綢之路”一樣,茶葉之路——這條隨茶葉貿易興(xing) 起而開通的,始於(yu) 北京、張家口,經蒙古至俄國聖彼得堡的商路,曾經在東(dong) 西方貿易中扮演著至關(guan) 重要的角色,並且引起了歐亞(ya) 大陸腹地全麵而深刻的文化交融。

艾梅霞在《茶》書(shu) 的前言中從(cong) 三個(ge) 視角透視了中國、俄國、大草原間三點式的茶葉之路;詳細追述了其起始到終結,敘述了茶葉的起源和運輸,也簡明扼要地描述了19世紀末將茶葉從(cong) 中國運往西方的兩(liang) 條主要路徑——即向北的陸路和向南的海路。

在追溯茶葉之路的發端上,學者艾梅霞進入了曆史的深處,她認為(wei) 是八世紀的吳越國和北方的契丹族開創了茶葉之路,向西遷徙的契丹人把飲食習(xi) 慣帶到了俄國南部,從(cong) 而為(wei) 後來的茶葉之路的興(xing) 起埋下了伏筆。

艾梅霞認為(wei) 元代統一貨幣,被廣泛接受的書(shu) 寫(xie) 文字和快捷的驛站構成了縱貫大陸的貿易工具,成為(wei) 商業(ye) 的潤滑劑。她用一定的筆墨回顧了中國早期的曆史,並認為(wei) “茶葉之路”是早期曆史發展的一個(ge) 結果。

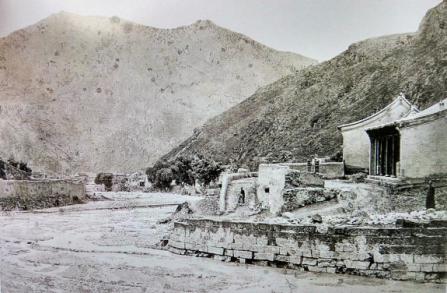

在《茶》書(shu) 第四章“長城之側(ce) 的明代馬市:張家口”一文中,艾梅霞用七千餘(yu) 字關(guan) 注了張家口是如何成長為(wei) 茶葉之路上的一個(ge) 重要茶葉集散地,強調了明代蒙古領袖土默特.俺答汗的重要作用。她立足於(yu) 蒙古草原這一茶葉之路的中間地帶,提出了茶葉之路的開辟,形成了兩(liang) 端兩(liang) 個(ge) 強大的帝國對中間遊牧民族的“擠壓”,而在15世紀的時候,這些部落的力量比俄國和中國明代的軍(jun) 隊要強大的多。所以說在我們(men) 強調“中俄萬(wan) 裏茶路”,亦或俄羅斯人稱之為(wei) “偉(wei) 大的茶葉之路”的同時,亦不可忘記中間流動性很強的草原地帶。

張家口是草原茶葉之路的貿易集散地,應該說,自1571年長城的關(guan) 口、張家口成為(wei) 北京以北的一個(ge) 馬市以來,“茶馬互市”就和草原之路的茶葉之路同步興(xing) 起了,貿易高峰時期在明清兩(liang) 代。張家口的“茶馬互市”交易多為(wei) 官市貿易,而在民間存在的交易被稱為(wei) 黑市交易。

艾梅霞在這一章節中是這樣描述明代張家口茶馬互市的,“如果鳥瞰公元1578年的中國萬(wan) 裏長城,你可以看到這一年有四萬(wan) 匹馬穿過張家口的城市向南進入中國。同時還可以看到銀兩(liang) 、穀物、布匹以及鐵質容器以相反的方向從(cong) 中國向北流入大草原……”

“張家口作為(wei) 出入蒙古的一個(ge) 天然關(guan) 口,最終成為(wei) 現代中國和蒙古之間最重要的關(guan) 口,一度也是唯一的出入口,這段曆史可以追溯到明代的馬市……”

她在這一章節中還記下了這樣一件有趣的故事:“20世紀初期,張家口的關(guan) 口見證了許多怪異的情景,戈壁上的一個(ge) 蒙古王公在北京定製了一個(ge) 玻璃房子,70個(ge) 勞工用肩扛著這個(ge) 有著木框的玻璃房子不遠千裏送到蒙古。經過張家口關(guan) 口的時候,一個(ge) 勞工不小心滑了一跤,其他人也隨之受到牽連,結果玻璃房子摔了下來,而戈壁王公的玻璃房子之夢也隨之破碎了。”

四

我們(men) 說從(cong) 蒙古高原到西伯利亞(ya) ,是茶葉之路的縱深腹地。這裏處於(yu) 高緯度,蔬菜在這裏不能生長,而人體(ti) 所需的某些營養(yang) 就全靠茶葉這種燥化了的綠色植物來補充。居住在這裏的人因為(wei) 長年吃不到蔬菜,飲茶之風甚至達到了“寧可三日無食,不可一日無茶”的地步。有資料顯示,當地人在去世下葬的時候都會(hui) 在頭下枕一塊茶磚……因此,茶葉也就變成了這條路上最大宗貨物。

麵對茶葉的需求,18世紀中葉,曾經旅行到這裏的俄國學者瓦西裏·帕爾申在《外貝加爾邊區紀行》一書(shu) 中寫(xie) 道:“不論貧富、年長和年幼,都嗜飲磚茶。茶是必不可少的主要飲料,早晨就麵包喝茶,當做早餐,不喝茶就不去上工。午飯後必須有茶。每天喝茶可達5次之多。愛喝茶的人每天能喝到10杯至15杯。不論你什麽(me) 時候走到哪戶人家,主人必定用茶款待你。”這說明茶已成為(wei) 其時俄、蒙人日常生活須矣不可離之物。

當然,除茶馬貿易外,還有其他豐(feng) 富的貿易交易:包括綢緞、布匹、米麵、紙張、生煙、紅糖、瓷器、鐵器、牛羊馬駝、各種皮張、絨毛、藥材、口蘑、毛呢、毛毯、銀器、銅器等等。

對於(yu) 張家口而言,在明代已經達到很高貿易水平的“茶馬互市”,是長城和平文化中的重要一環,也是茶文化曆史的點睛筆處。

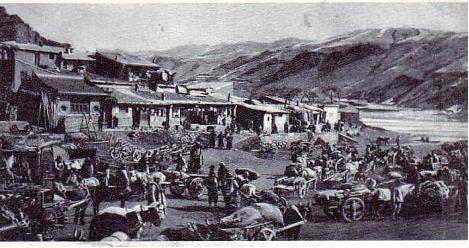

時代更迭,到了清朝,山西旅蒙商人雲(yun) 集張家口,駝隊、牛車經年奔走在蒼茫的草原上……以清中期為(wei) 例,僅(jin) 在張家口專(zhuan) 營茶葉貿易的晉商茶莊就有大升玉、大泉玉等十幾家。這些茶莊資本雄厚,直接從(cong) 南方茶場采茶進貨。每年運往庫倫(lun) 、科布多和恰克圖的磚茶多達四十萬(wan) 箱(每箱27塊,每塊2至3市斤),其它如綢緞、布匹、煙、糖等生活用品,每年經張家口輸往漠北各地,亦折合白銀約兩(liang) 千萬(wan) 兩(liang) 。

清康熙戶部尚書(shu) 王騭於(yu) 《馬市圖》序中這樣描述明代張家口茶馬互市貿易盛況:“……規方堧地,百貨坌集。車、廬、馬、駝、羊、旃毳、布繒、瓶罌之屬,蹋鞠、跳玩、意錢、蒲博之扶畢具。其外穹廬千帳,隱隱展展。婦女細弱、射生投距之倫(lun) ,莫可明數。蓋一時之盛也。嗚呼!當嘉靖之季,北部最強,比年深踐宣大間,大入則大利,小入則小利。”

民國年間出版的《察哈爾省通誌》中亦有明“茶馬互市”盛況的相似記載。正因為(wei) 茶馬互市上“百貨坌集”,互惠互利公平交易,使得這條商道得以從(cong) 張家口的大境門一直延伸至俄羅斯的邊境小城恰克圖(出自俄語,意為(wei) “有茶的地方”)。

茶路成為(wei) 重要商路之時,也成為(wei) 信息、思想和學術的輸送通道。“交流”是文化線路的關(guan) 鍵,依靠人力和畜力的大規模長途運輸,商隊沿途住宿、采購補給,與(yu) 沿線的城市、村莊交融互動,對這條商路沿線的飲食、風俗、語言、建築環境等都產(chan) 生了深遠影響……

中、蒙、俄之間的貿易由來已久,但真正形成規模化“茶葉之路”,確切地說應該是始於(yu) 清康熙26年(1689年)簽訂的中俄《尼布楚條約》之後。

《尼布楚條約》被後人評為(wei) 中國第一次以平等地位跟外國簽訂的條約,清帝國以和平的商貿關(guan) 係阻止了沙皇進一步東(dong) 進的勢頭。自此後的36年間,俄國先後派出11支商隊到北京內(nei) 地采購茶葉、牛、皮革、絲(si) 綢、瓷器、藥材等物資;而晉商更是把商業(ye) 的觸角,從(cong) 中國內(nei) 陸伸向俄羅斯及歐洲其他國家,跨越區域之大,經營之久,世所罕見。此後持續近兩(liang) 百年的和平貿易關(guan) 係,為(wei) 中俄兩(liang) 國商人帶來了巨大利益。

五

全長9000餘(yu) 公裏的茶葉之路,其中中國境內(nei) 主幹線4000餘(yu) 公裏。這段路程完全由晉商為(wei) 主的中國商人運輸物資,因此又稱“晉商茶路”,而張家口就是這條商路的一個(ge) 節點。

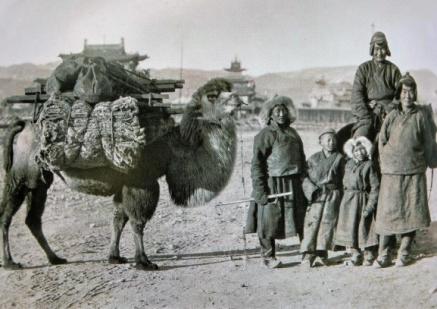

在18世紀至20世紀初,曾經的“茶葉之路”造就了一場深刻影響歐亞(ya) 大陸的商業(ye) 風暴,它從(cong) 草原深處興(xing) 起,有數以十萬(wan) 計的駝隊在“茶葉之路”上擔負起龐大物流的重任,這樣的商業(ye) 運作延續了兩(liang) 個(ge) 世紀之久,是中外多個(ge) 民族共同創造的商業(ye) 神話。

艾梅霞在第五章“王相卿和大草原上的茶葉貿易”中,以西方人的視角介紹了山西晉商王相卿創立著名晉商商號“大盛魁”的運作模式,所經營的茶葉貿易並詳細提供了有關(guan) 茶葉種類、價(jia) 格等方麵的資料。

她在這一章中再次證明了張家口在當時的重要地理位置:“康熙皇帝戰勝噶爾丹後,取締了明朝設立的、散落在大草原東(dong) 部、充作漢蒙貿易中心的‘馬市’。明朝初期對蒙古的貿易政策相當保守,這樣是懼怕邊境上的敵人發展壯大。隨著明朝的衰落,朝廷對邊境的控製也放鬆了,官方同意中原的穀物和布匹也可以在馬市交易。這些市場日益興(xing) 旺,其中最有名的要數張家口,長城的這個(ge) 關(guan) 口成為(wei) 茶葉進入蒙古再到俄國的關(guan) 鍵入口……”

在《山西省曆史地圖集》中,有關(guan) “清代晉商路”的記述是這樣的:“在南方,(晉商)開辟了由福建崇安過分水關(guan) ,入江西鉛山縣,順信江下鄱陽湖,穿湖而出九江口人長江,溯江抵武昌,轉漢水至襄陽,貫河南入澤州,經潞安抵(山西)平遙、祁縣、太穀、忻州、大同、天鎮到張家口,貫穿蒙古草原到庫倫(lun) (今烏(wu) 蘭(lan) 巴托)至恰克圖,這是一條重要的茶葉商路。”

茫茫草原,漫漫戈壁,漸行漸遠的駝鈴聲,堅韌的旅人和數以萬(wan) 計的駱駝,他們(men) 生死相依,戰風沙、鬥盜匪猛獸(shou) ,克服艱難險阻勇往直前……

如今張家口的大境門依然巍峨聳立,俄羅斯的恰克圖古城遺跡也還非常完整地保存著,但是在蒙古國,曾經著名的買(mai) 賣城卻完全找不到痕跡了(1921年1—2月間,白俄以嗜殺著稱的“瘋狂男爵”羅曼.馮(feng) .恩琴帶兵攻入庫倫(lun) ,指揮其麾下“亞(ya) 洲騎兵軍(jun) ”大肆劫掠,將買(mai) 賣城付之一炬,華商遭到血腥屠殺,僅(jin) 事後喇嘛收殮的屍體(ti) 就達三千多具,旅蒙商曆經百餘(yu) 年經營的財富之地就此灰飛煙滅)。

所以說,當我們(men) 讚美茶葉之路所產(chan) 生積極意義(yi) 的同時,也不能忘記二百餘(yu) 年間,發生在茶路上的,由於(yu) 戰爭(zheng) 、流血、甚至生命換來的一個(ge) 又一個(ge) 的政治事件……

六

透過艾梅霞的行文,讀者可以選擇從(cong) 另一個(ge) 角度了解自己感興(xing) 趣的歐亞(ya) 曆史。從(cong) 中可以了解到當年的駝隊是如何穿越漫漫戈壁沙漠的;茶磚是如何製作而成、又是怎樣和紙幣通用的;讀者會(hui) 讀到這樣的故事,一位俄國比丘林(修士),如何遠離寒冷的俄羅斯,在北京優(you) 渥地生活長達14年之久,其所編輯的《俄漢詞典》,最終成為(wei) 以後俄國漢學家的標準工具書(shu) 的;還有一位名叫巴拉第的俄國傳(chuan) 教士領班,如何將其發現的蒙文舊檔,譯成其後聞名於(yu) 世的《蒙古秘史》,從(cong) 而成為(wei) 亞(ya) 洲中世紀史上具有重大意義(yi) 的曆史和文學傑作的……

茶葉之路、亦是財富之路,靠著它的滋養(yang) ,名揚天下的晉商在這條商路上淘得第一桶金,被譽為(wei) 中國“金融之父”的山西平遙、太穀、祁縣的票號、錢莊,其發跡史幾乎都沒有離開這條北方的國際商道。無數西伯利亞(ya) 人改變了茹毛飲血的原始狀態,貧弱的俄羅斯迅速崛起。

沿著茶葉之路,在俄國的恰克圖、中國的草原城市呼和浩特、張家口、山西晉中等地,無論是青磚灰瓦的院落,還是巍峨壯觀的市樓,精巧絕倫(lun) 雕梁畫棟處處張顯著財富的奢華……

時間進入19世紀,在快捷的現代交通工具產(chan) 生以後:1905年西伯利亞(ya) 鐵路的建成,1909年京張鐵路的通車,還有1925年道奇汽車開始穿越戈壁,以及1929年隨著中蒙之間最大茶葉貿易公司大盛魁商號的關(guan) 閉,依靠駝隊運輸大宗貨物的曆史終於(yu) 無可避免地衰落了。

長達兩(liang) 個(ge) 世紀之久的萬(wan) 裏茶路,在東(dong) 方文明史和國際貿易史上寫(xie) 下了輝煌的篇章。如今“茶葉之路”已被中、蒙、俄等多國學術界和經濟界人士共同視為(wei) 寶貴的曆史文化資源,也成為(wei) 全世界可珍貴的文化遺產(chan) 。

茶葉之路其本身已成為(wei) 曆史的一個(ge) 標本,而艾梅霞的《茶》書(shu) ,更好地提供了一個(ge) 解讀曆史的方法,同時也在其中昭示著未來。她將這條茶葉之路置於(yu) 歐亞(ya) 大陸民族、文化和政治的大背景下,對其興(xing) 衰及周邊曆史文化環境的變遷作了細致的考察與(yu) 全景式描寫(xie) ,為(wei) 讀者再現了一段輝煌的商業(ye) 傳(chuan) 奇,並與(yu) 讀者一起展望和期待它在21世紀複活……

《茶葉之路》一書(shu) 收錄50幅黑白曆史照片和15幅彩色圖片,讀者可從(cong) 這些清晰度十分可觀的黑白照片中領會(hui) 茶路曾經的浮沉與(yu) 變遷;而從(cong) 彩色照片中會(hui) 看到保存至今,仍存有無限發展可能的輝煌

作者簡介:金姝利,張家口曆史文化研究會(hui) 理事。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219