摘要:張家口經過幾百年的經濟發展,商貿空前繁榮,是北方的著名商業(ye) 城市和中俄、漢蒙貿易的陸路口岸。20世紀初動蕩的年代,張家口的商業(ye) 發展也麵臨(lin) 著不穩定的局麵。通過對日本的調查資料中張家口商貿內(nei) 容的具體(ti) 梳理,可以看到其陸路貿易口岸地位並沒有變化。

關(guan) 鍵詞:張家口;陸路口岸;漢商

張家口由明代的軍(jun) 事重鎮經過500多年的發展,成為(wei) 北方的著名商業(ye) 城市和中俄、漢蒙貿易的陸路口岸。20世紀初中國整體(ti) 的格局發生了巨大的變化,進入了更複雜和動蕩的年代,張家口的商業(ye) 發展也麵臨(lin) 著不穩定的局麵。在這一時期,日本的各種機關(guan) 對中國各省的資源、經濟、商業(ye) 、貿易、金融、交通、港口、農(nong) 村、城市、文化等多方麵進行了多次調查。本文試圖梳理這些考察報告中關(guan) 於(yu) 張家口商貿的具體(ti) 細節,來分析其陸路貿易口岸地位是否變化、動搖和萎縮。根據利用資料的年代,本文考察基本是從(cong) 1902年(明治三十五年)到1942年(昭和十七年)之間。文中如有不符的事實之處,盡請各方指教。

一、張家口商貿發展的曆史概述

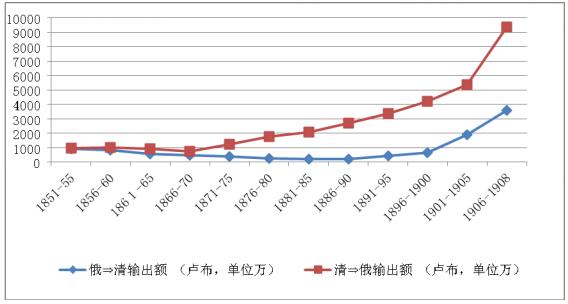

張家口地理位置獨特而優(you) 越,自古為(wei) 兵家必爭(zheng) 之地,既是長城的重要關(guan) 口,又是蒙古草原和華北平原連接的南北咽喉要道。其稱謂是源於(yu) 明宣德四年(公元1429年)建成的軍(jun) 事城堡---張家口堡。明朝建都戰爭(zheng) 停息,“永樂(le) 初遼東(dong) 互市”,漢人也私下和蒙古人以物易物做生意。之後,為(wei) 了限製內(nei) 地物品流向草原,政府實行“禁邊”政策,官員曾上書(shu) 請求開貢市。明政府在邊地實行民屯、軍(jun) 屯、商屯的屯田製,促進了張家口一帶商業(ye) 經濟的發展。嘉靖八年(1529年)張家口堡擴建,在北城開一小門。嘉靖三十年(1551年)在今張家口大境門正溝、西溝一帶河灘、山穀,開辦的“以布帛易馬”的“貢市”,隆慶五年(1571年)與(yu) 蒙古議和,“茶馬互市”再開。政府主要開設宣府張家口堡,大同府新平、德勝兩(liang) 堡,太原府水泉營堡三個(ge) “馬市”,1580年前後的馬匹年交易額推算為(wei) 20-40萬(wan) 兩(liang) 。“明萬(wan) 曆年於(yu) 來遠堡邊牆設境門一座,隻通人行不容車馱。順治元年於(yu) 堡西添設大境門,撥滿洲兵駐防。凡京城奉差人員及外藩蒙古劄薩克軍(jun) 營種地坐台人等進出俱照驗。兵部理藩院及各該管大員勘合火牌印文驗明記檔。由大境門放行,凡八家商人及民商人等前往喀爾喀庫倫(lun) 俄羅斯恰克圖及各蒙古地方貿易,出入俱驗明理藩院印票,並查驗有物違禁貨物記檔放行。凡察哈爾各蒙古人等進口交易者許從(cong) 小境門出入,不許擅自出南門。本地貨賣薪炭及種地人俱驗明張家口同知印票記檔出入”。從(cong) 以上的文獻記載可以看出,無論是明代後期還是清初政府對張家口的商業(ye) 活動都有明文規定,既給於(yu) 支持又實行嚴(yan) 格的管理。特別是清政府對出入城門人員的查驗猶如今日海關(guan) 和邊防檢查的手續。這時的商人貿易已經深入到喀爾喀、庫倫(lun) 、俄羅斯恰克圖及蒙古各地。康熙二十八年(1689年)《中俄尼布楚條約》、雍正五年(1727年)《中俄恰克圖條約》議定後,張家口成為(wei) 清俄貿易的重要陸路口岸。許檀通過清俄國貿易資料分析了張家口商業(ye) 崛起的原因,肯定了清政府政策,並分析了晉商的經營活動和金融領域裏的新方式――賬局和票號的作用。岸本美緒在分析17-18世紀中國的貿易構造時認為(wei) ,北邊在1600-1625年的年交易量平均約100萬(wan) 兩(liang) 左右,1700-1750年大約為(wei) 40萬(wan) 兩(liang) ,1775年達到200萬(wan) 兩(liang) 以上並繼續增加,1800年平均約600萬(wan) 兩(liang) 以上。明朝至民國500多年間張家口經曆了漢蒙對峙、漢蒙互市、對外通商三個(ge) 主要發展階段。從(cong) 1851-1908年清俄間貿易額統計看,直到清末輸出額大大超過輸入額。

前輩學者對張家口作為(wei) 商貿陸路和物資中轉集散地,有清一代的繁榮發展的事實總體(ti) 上看有兩(liang) 大傾(qing) 向的評價(jia) 。一種觀點是張家口一直處於(yu) 北方的重要商貿地位,民初大境門的店鋪多達1500家,年交易量一億(yi) 兩(liang) 以上,空前繁榮;一種觀點是鴉片戰爭(zheng) 後張家口商業(ye) 由於(yu) 俄國商人的介入,晉商在茶葉貿易中的地位逐漸被取代,張家口稅關(guan) 的稅收大量流失,金融業(ye) 也出現萎縮,特別是1929年與(yu) 外蒙古斷交、張庫大道衰落、商鋪關(guan) 閉、商人損失一億(yi) 兩(liang) 白銀。從(cong) 中國第一條鐵路、公路的建成對張家口的影響來說,也有樂(le) 觀和悲觀的評價(jia) ,特別認為(wei) 西伯利亞(ya) 鐵路的建成對北方經濟的整體(ti) 發展帶來很不利的影響。

二、從(cong) 日本調查報告看20世紀初張家口的商貿

目前看到的日本調查報告基本是學者或銀行、鐵道、國家機關(guan) 各部門等進行的實地考察,不排除有些內(nei) 容是參考了中國的文獻,但因文中沒有注明暫且認為(wei) 是第一手資料。本文以張家口商貿資料中的具體(ti) 內(nei) 容為(wei) 中心,對地理、經濟、環境等概述內(nei) 容基本相同的資料省略目錄介紹。

資料1

資料來源:日本外務省通商局編《清國商況視察復命書(shu) 》,元真社,明治三十五年(1902年)7月,34-45頁。

張家口是北方與(yu) 蒙古連接的運輸要衝(chong) 和物資集散中心地,與(yu) 京津市場相連。從(cong) 路線上說,清俄陸路交通是從(cong) 張家口經蒙古庫侖(lun) 到恰克圖;漢蒙之間是經張家口到蒙古多倫(lun) 或庫侖(lun) ;北部各省之間為(wei) 經張家口到山西大同府、歸化城,或經張家口到甘肅省蘭(lan) 州、甘州、涼州、寧夏府。張家口作為(wei) 陸路口岸其貿易中轉功能非常明顯,大的方麵看具體(ti) 可分為(wei) 清俄陸路貿易、間接外國貿易、漢蒙間貿易三種。

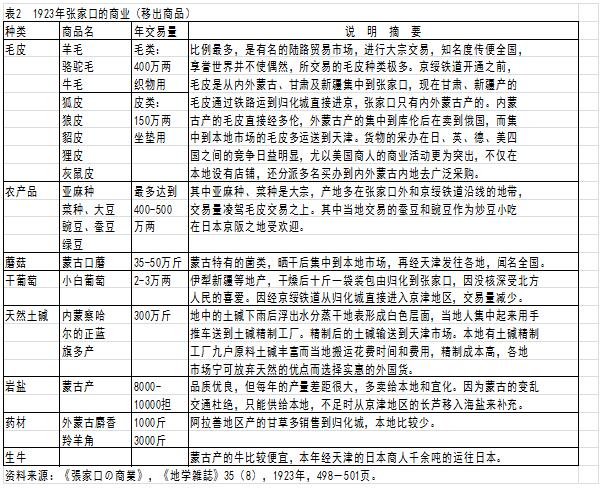

清俄陸路貿易是張家口的貿易最重要部分,以磚茶、紅茶為(wei) 主。以前清商承擔茶葉搬運,現在俄商在湖北、漢口、江西、九江、福建、福州附近買(mai) 下茶田設立磚茶製造所,製好的磚茶經天津到張家口。到了本地後在由俄商輸送到恰克圖,茶葉貿易漸漸脫離清商之手,整體(ti) 的四分之三由俄商辦理,清商隻負責四分之一,大有被俄商全麵壟斷的趨勢。與(yu) 以往相比清商蒙受每年多為(wei) 三、四萬(wan) 兩(liang) 少則一、二萬(wan) 兩(liang) 的損失。茶葉貿易失敗的主要原因是俄商資本富裕起來,在漢口、天津、張家口、恰克圖派遣代理人相互聯係傳(chuan) 達信息。而清商和製茶產(chan) 地及本地銷售商都是各自經營,縱向聯絡欠缺,搬運費用高,受內(nei) 地的厘金、關(guan) 稅的壓製,不利於(yu) 俄商。如表1,俄商在張家口元寶山的洋行名為(wei) 和信洋行,新益利洋行專(zhuan) 經營茶葉,隆昌洋行除經營茶葉外還收買(mai) 羊毛。這三家洋行大約向恰克圖輸送茶約40萬(wan) 包、內(nei) 磚茶25萬(wan) 包每包100斤、紅茶15萬(wan) 包每包70斤、綠茶3-4萬(wan) 包。磚茶每包13-4兩(liang) 、紅茶每包7-8兩(liang) 至40-50兩(liang) 以上。這三家洋行之中貿易量是和信洋行包攬其中一半生意,其餘(yu) 一半另兩(liang) 家洋行承擔,他們(men) 隻經營從(cong) 張家口到恰克圖的茶葉運輸,不經營從(cong) 恰克圖向張家出口的其他商品。清商中的大商號從(cong) 事剩餘(yu) 部分的茶、綢緞、絹織物等其他貿易,還將俄產(chan) 天鵝絨織物、狐狼貂狸灰鼠等皮毛從(cong) 恰克圖運回。

間接外國貿易是指在天津經營的外國商人在張家口用清人的名義(yi) 設分號、派買(mai) 辦到各地收買(mai) 羊毛、駱駝毛、皮褥再運回天津的貿易形式。這種方式的貿易逐步擴大,每年從(cong) 蒙古收買(mai) 羊毛兩(liang) 百餘(yu) 萬(wan) 斤、山羊羊皮褥一萬(wan) 餘(yu) 包,從(cong) 陝西、甘肅的甘州、涼州、寧夏府、蘭(lan) 州府地區收買(mai) 駱駝毛兩(liang) 百餘(yu) 萬(wan) 斤。具體(ti) 采購方法是各外國商人派買(mai) 辦到放羊、放駱駝的牧人處估算來年的數額,作好合同、約定預付押金、保證貨源。蒙古地區的羊毛、駱駝毛用牛車運到張家口,甘肅的甘州、涼州、寧夏府蘭(lan) 州府的駱駝毛通過黃河船運到山西包頭後再用牛車、駱駝送到張家口。羊皮、山羊皮褥去年新泰興(xing) 洋行7000包、仁記洋行3000包、寶順洋行1000包、每包32張,一張的價(jia) 格為(wei) 銀1兩(liang) 7錢5分錢為(wei) 銀元1元到1元10錢以上的價(jia) 位。

漢蒙間貿易是清商獨攬,主要為(wei) 綢緞、紡織品、棉布、印花布、絲(si) 線、棉線、鐵器有鍋、爐、刀、雜貨類、家具、酒、油,凡是蒙古人生活需要的日用品皆銷售。資本雄厚的大商人,在張家口以外的庫倫(lun) 、多倫(lun) 、諾爾、歸化城、恰克圖等地設分號做買(mai) 賣,小本經營的商人多把商品雜貨裝到牛車上到蒙古各地行商,即旅蒙商。蒙古人向張家口輸送牲畜毛皮,具體(ti) 數目不詳至少不低於(yu) 羊30萬(wan) 頭,牛1萬(wan) 2千頭,馬12萬(wan) 匹。

茶商:山西茶商十家專(zhuan) 門從(cong) 事蒙古西部和陝西、甘肅北部地區的交易,不低於(yu) 15萬(wan) 包。

棉布商:共24家商號經營,每年發售額為(wei) 23萬(wan) 卷,每卷20-30匹。

雜貨商:以永發和號為(wei) 代表的20餘(yu) 家雜貨店資本雄厚,棉布、手巾、絲(si) 帶等每年每店的發售額約為(wei) 2萬(wan) 餘(yu) 兩(liang) 。

皮貨商:皮貨店分細毛皮和粗毛皮兩(liang) 種,清朝服飾用的是貴重的細毛皮,共100餘(yu) 家經營。細毛皮的佳品多是從(cong) 俄國的恰克圖輸入,內(nei) 地其他省份的皮貨店都派人來購買(mai) ,因此這裏的皮貨商與(yu) 四川、雲(yun) 南、貴州、湖南、湖北各省的皮貨商都有聯絡,交易火爆。一張皮貨的價(jia) 格從(cong) 數十兩(liang) 到數百兩(liang) 不等,可以推算每年有巨額收益。粗毛皮多為(wei) 山羊、羊皮、羊皮褥等有30餘(yu) 家皮貨商經營,他們(men) 再賣給全國的皮貨商,每年皮褥3000包運送到全國各省。各皮貨店有製皮人員規模為(wei) 50-60人或100人。

土堿製造商:土堿製造在張家口非常有名,堿土從(cong) 蒙古地區運送到張家口市內(nei) 精製成磚,再送到京津兩(liang) 地。染料所用的土堿製造商大約有十戶,都有製造特許證,除這十戶以外還在增多。每個(ge) 店用15-6個(ge) 大鍋從(cong) 每年的八月到轉年的三月之間進行製造,每天製造500-600個(ge) ,每個(ge) 重200斤。

運輸商:西光裕、東(dong) 光裕、東(dong) 三義(yi) 、同和這四家商號專(zhuan) 門在張家口從(cong) 事運輸,全都是回民信教徒,百年經營博得信譽。每個(ge) 商號備有百頭騾、馬、牛車等,承載量通常為(wei) 每頭駱駝為(wei) 400斤、騾子為(wei) 200斤、驢為(wei) 100斤。清俄商人運茶到恰克圖時從(cong) 九月到轉年四月之前使用駱駝,四月以後天氣變熱,是駱駝的放牧期,換為(wei) 牛車搬運。張家口至恰克圖的路程因為(wei) 要經過水草地和天氣等原因大約需要5-60天,運費是每包磚茶100斤為(wei) 3兩(liang) 。天津——張家口的茶運輸多用駱駝,租費用因季節不同,冬季數量多每頭為(wei) 6-9兩(liang) ,夏季至少要20兩(liang) 以上。俄商等外國商人都要和運輸商提前約定翌年的使用,如果運輸量大,駱駝、騾子、牛車的運費基本為(wei) 100斤2兩(liang) 左右。張家口——歸化城的運費為(wei) 100斤1兩(liang) 。

票號、銀行業(ye) :在張家口的金融機關(guan) 非常發達,經營銀行業(ye) 務稱為(wei) 票號,有五家。其中恒隆光、公和全的信用最好,洋行兌(dui) 換銀兩(liang) 都委托這兩(liang) 家商號。而且這五家在天津和張家口之間的業(ye) 務最繁忙,每個(ge) 商號匯兌(dui) 金額高達300-400萬(wan) 兩(liang) 。此外多倫(lun) 、庫倫(lun) 、歸化城和內(nei) 地各省的兌(dui) 換全額累計起來可為(wei) 巨額,這五家商號在恰克圖均有分號。運輸四大商號的銀兩(liang) 也都委托這五家票號,天津到張家口之間每千兩(liang) 收5兩(liang) 的手續費。和票號融資借款三個(ge) 月的利息為(wei) 5厘,常例借半年利息為(wei) 6-7厘,定期存款的利息位2-3厘。

對張家口的意見:處於(yu) 漢蒙間的商業(ye) 要道,隨著日本的製造業(ye) 的發展,羊毛、駱駝毛的進口需要會(hui) 不斷增加,而蒙古正是這些原料的產(chan) 地,值得注目。內(nei) 外蒙古的人口稀少、國土廣闊無邊、百貨缺乏,是日本的雜貨出口的最佳市場。當今在張家口銷售雜貨的多為(wei) 大阪附近的產(chan) 品,漢商的行商小販深入蒙古內(nei) 地,而日本的雜貨銷售卻很少,價(jia) 格設定比較貴也是明顯的事實。因此應該更加關(guan) 注蒙古貿易,派有關(guan) 人士駐在張家口,深入了解當地的商業(ye) 情況,巡回蒙古各地區,考察蒙古人民必需品的需要,同時引導日本商人在當地開設分店從(cong) 事原料羊毛、駱駝毛的收購,雜貨銷售有必要行商到蒙古內(nei) 地行。另外,在張家口的俄國人擔心西伯利亞(ya) 鐵路竣工後,中國茶通過船運從(cong) 南方直接到海參巍港,再經鐵路到俄國境內(nei) ,不再經過張家口,這會(hui) 給此地的商業(ye) 造成極大的影響;以張家口為(wei) 中繼的蒙古各地的特產(chan) 和各內(nei) 陸省份的物資都會(hui) 減少,現在北京張家口之間用駱駝騾子牛車徹夜連續搬運貨物的景象會(hui) 隨著西伯利亞(ya) 鐵路的貫通而衰退。

這份資料是因為(wei) 清日的貿易發展不振而對北京、張家口、保定、天津、滿州、錦州、盛京、牛莊、上海、無錫、蘇州、杭州、廈門、福州、寧波、泉州漳州、汕頭、澳門等地進行的調查,多以港口城市為(wei) 主,而內(nei) 陸的張家口也在其中,說明其貿易口岸地位之重要。從(cong) 以上的資料可以看出茶葉貿易和許檀分析的一致,清商在中俄的茶葉貿易上漸漸處於(yu) 不利的狀態,隻能經營年交易額500-600萬(wan) 兩(liang) 之中的四分之一部分,可是以十大商人利用各自在國內(nei) 和俄國的分號承攬了茶葉以外的大部分貿易,是有很大的經濟效益的。間接貿易中,外國商人借清人之名設立洋行,如後述所言,並不是隻是適應中國的商業(ye) 習(xi) 慣而采取的方法。漢蒙貿易應該說完全依靠晉商,旅蒙商等從(cong) 大到小的各種商人的商業(ye) 活動。隻按列舉(ju) 的數據合計,新泰興(xing) 、仁記、寶順三家洋行每年至少收購30萬(wan) 元以上的山羊羊皮褥。如表1的統計,至少有200家以上清商幾乎獨攬全部的貿易。1902年張家口的總體(ti) 貿易規模和附圖相對照可以看出,還是在貿易增長之中,還未減弱。

資料2

資料來源:①《張家口の商業(ye) 》,《地學雜誌》35(8)1923年,498-503頁。

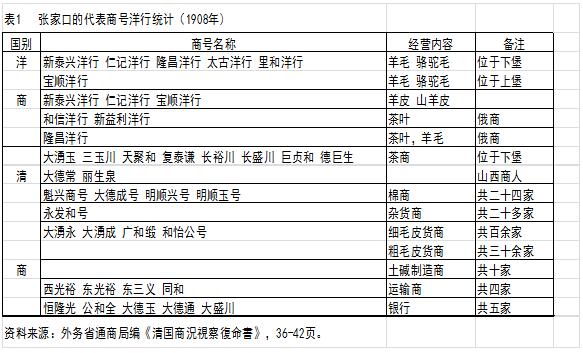

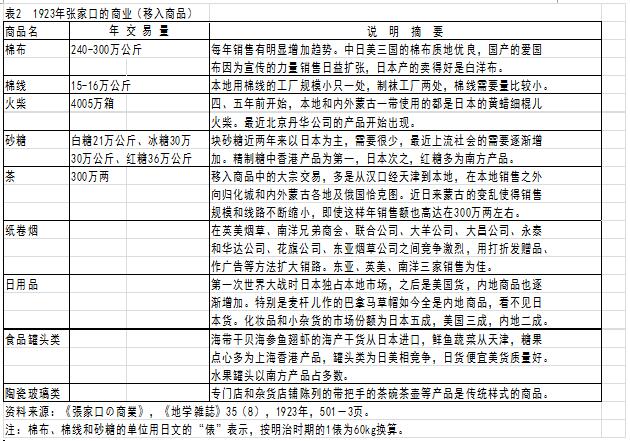

張家口的商業(ye) 主要是內(nei) 外蒙古及綏遠地區等地所產(chan) 的穀物、毛皮、蘑菇、土堿等輸送到京津,同時從(cong) 京津地區提供內(nei) 外蒙古及綏遠地區所需要的物品。其商業(ye) 圈廣闊,商路南至京津,西至綏遠,北至內(nei) 蒙、察哈爾東(dong) 部的多倫(lun) ,和外蒙庫倫(lun) ,並經庫倫(lun) 與(yu) 俄國的恪克圖相通。每年十至十二月各地的主要物產(chan) 陸續集中到本地,是交易最繁忙的時期;七、八月是降雨期,交易閑散市麵蕭條是慣例。隨著京綏鐵路的開通,綏遠地區直接和京津之地直接交易,這裏的生意有些輕閑。多倫(lun) 線路的內(nei) 蒙貿易數量還是很多,商隊在每年三月初之際用牛、馬、駱駝向蒙古運送各種所需之物,同時換取牛、馬和皮貨冬季回來。

庫倫(lun) 商路是和張家口最有密切關(guan) 係的活躍之地。從(cong) 庫倫(lun) 發生獨立運動以後,與(yu) 此地的貿易基本杜絕,再也不能看到昔日的繁榮景象。可是廣闊的內(nei) 外蒙古原野上年年隨著土地開墾、各種物產(chan) 不斷增加,居住者移入趨勢明顯,商品購買(mai) 力定會(hui) 不斷提高,伴隨與(yu) 庫倫(lun) 貿易的恢複,漢蒙貿易的將來的發展是不容置疑的。當地專(zhuan) 門從(cong) 事庫倫(lun) 貿易的商鋪稱為(wei) 庫倫(lun) 莊駐在在大境門外,大約五六十戶,多為(wei) 山西人。內(nei) 蒙古人是做小本生意為(wei) 零碎散戶,住在大境門外元寶山。其餘(yu) 為(wei) 直隸商人,在庫倫(lun) 和外蒙各主要地區設商鋪或代理店與(yu) 當地的蒙古人進行物物交換或賣出商品,用到手的現金再購入毛皮,現金有時也匯款。現在沒用庫倫(lun) 貿易的情況下,交易能力推算為(wei) 年移入額900百萬(wan) 兩(liang) ,移出俄1500萬(wan) 兩(liang) ,具體(ti) 內(nei) 容編製成表2。

資料來源:②南滿洲鐵道株式會(hui) 社庶務部調査課編《満鉄調査資料.第36編內(nei) 外蒙古接壤地域附近一般調查》,南滿洲鐵道株式會(hui) 社庶務部調査課,大正十三年(1924年)95-7頁。

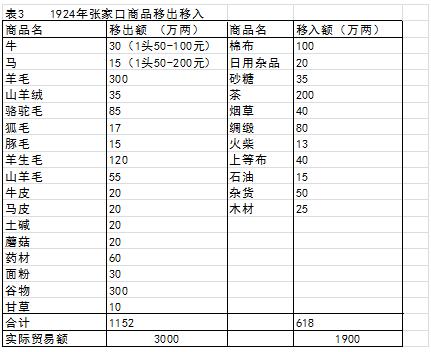

表2是1923年發表的,表3是南滿洲鐵道株式會(hui) 社庶務部調査課1924年的數據,對照看,張家口作為(wei) 北方物資集散地和陸路口岸地位是不變的。外國商品不斷進口,棉布、日用品、罐頭、海產(chan) 幹貨、化妝品等日美商品慢慢地被蒙漢人民所接受。同時作為(wei) 原料的蠶豆、豌豆、牛肉的也向日本出口。即使外蒙出現變亂(luan) 、張庫大道停止,但大宗的茶、毛皮等大宗商品為(wei) 主的土特產(chan) 品移出的格局並沒有改變,年交易額過千萬(wan) ,移出額超過移入額。

資料3

資料來源:南滿洲鐵道株式會(hui) 社庶務部調査課編《東(dong) 部內(nei) 外蒙古調査報告書(shu) (第2班)第2編(商業(ye) 事情・農(nong) 業(ye) 事情・地質事情)》,南滿洲鐵道,1927年,44-48頁。

俄商銷售情況如下。清代的漢商提供給蒙古人民的生活必需品是適應其生活習(xi) 慣的,而俄商的商品比較奢侈,銷售情況遜色於(yu) 清商。1920年代中國工業(ye) 進步較慢,借此機會(hui) 俄國產(chan) 的棉布在外蒙古市場占有優(you) 勢。蒙古人喜歡喝的茶在19世紀中葉就被俄商慢慢取代,1890年英美的棉布進口到中國,通過中國商人之手銷售到蒙古市場,俄國的棉布市場萎縮,如今日本產(chan) 的棉布通過俄商之手有可能再次進入蒙古市場。1912年外蒙古獨立,數百年建立起來的漢商的地位動搖,俄商一時獨占蒙古市場,但並不能完全滿足蒙古市場需要,物價(jia) 暴漲2-3倍。從(cong) 蒙古市場來看,沒有漢商的經營活動是不能完全滿足整個(ge) 市場需要的。外蒙實行對中國商品課稅5分,俄國商品不征稅的政策,即使這樣還是不能和中國商品競爭(zheng) ,俄商在這麽(me) 好的經營環境下隻能壟斷市場貿易總額的3分之1以下。比如,麥粉部分為(wei) 俄產(chan) 麵粉但質量為(wei) 三等品,外蒙東(dong) 部和南部從(cong) 中國進口;布帛是經東(dong) 部商路從(cong) 日中英美輸入;絹、棉、天鵝絨、短毛天鵝絨、羅紗從(cong) 俄國進口;鐵製品因為(wei) 俄國的商品華美,符合蒙古人的嗜好受歡迎;塊砂糖是蒙古人的嗜好品需求量大,價(jia) 額便宜是第一條件。但無論俄商還是漢商提供的商品都不是為(wei) 了滿足蒙古人的需要而特殊製造的。

其他外國商人多指日英美的商人,才剛開始進入蒙古市場,通過漢俄商人之手購買(mai) 蒙古的產(chan) 品,和蒙古人直接交涉還比較少。但外國商人以本國的市場為(wei) 後盾,擁有豐(feng) 厚的資金,與(yu) 漢俄商人相比在蒙古的商業(ye) 活動前途可觀。

英國商人主要有在天津和哈爾濱設有工廠的英國食品會(hui) 社、ヴィリヤムブス商會(hui) 、彼得洋行、遠東(dong) 公司(銷售毛皮和其他畜產(chan) 品為(wei) 主)。以英國食品會(hui) 社為(wei) 例。在天津叫和記洋行,在哈爾濱叫雞鴨公司,公司名雖不一樣,實際是一體(ti) 。以經營肉類為(wei) 主總部設在倫(lun) 敦,全世界有分店和工廠共56家,加工後的肉和其他食品,用6000-8000噸的冷藏船24艘運回本國。1913年設立的哈爾濱工廠從(cong) 蒙古收購牲畜,經海拉爾到當地加工,可是實際生產(chan) 能力低於(yu) 應有的生產(chan) 能力的25%,原因是原料采購。為(wei) 此加強了天津——張家口——蒙古東(dong) 部的原料收購。原來的作法是為(wei) 了了解蒙古市場的情況和根據以往積累的經驗,派買(mai) 辦自行采購,但以失敗告終。之後改進方法,利用當地有知名度和實力的商人,即3、4名英國職員伴隨和監督漢商到采購當地,用漢商的信譽購買(mai) 或讓此商人先全部買(mai) 下後再和漢商購買(mai) 。除此辦法以外,如天津和記洋行(即以漢商的名義(yi) 設立),向漢人提供資金,在主要的集散地開設和記洋行分號,以此來贏得蒙古人和漢商的信用,極力打下在張家口和蒙古各地的實力基礎。還有,向有誠信和實力的旅蒙商透支小麥粉或預付資金,來確保所要物資的購買(mai) ,並經常開著汽車到旅蒙商經營的蒙古內(nei) 地去提前預定牲畜。ヴィリヤムブス商會(hui) 也用同樣的方式到蒙古內(nei) 地設立營業(ye) 所,采購羊毛、羊腸、毛皮。

美國商人的活動整體(ti) 上還沒有象英商一樣活躍,然而收購羊毛、獸(shou) 皮的英豐(feng) 洋行也是如上的方式,其名已遠鳴蒙古內(nei) 地。

日商在張家口、海拉爾的大集散地開展商業(ye) 活動,但並沒有進一步潛入蒙古內(nei) 地,沒有付出任何努力,隻等待從(cong) 內(nei) 地物產(chan) 搬出後才開始收購,拾英美商人預定後的殘餘(yu) 部分,並沒有開始真正的商業(ye) 經營。日商投入巨資,但並沒有取得在蒙古開發市場的好結果,需要更深入地了解蒙古內(nei) 地的寸寸土地。

從(cong) 這段資料可以看到俄英美日商人經營活動情況。外蒙古獨立後,對俄上來講無論邊境相連的地理優(you) 勢還是政策優(you) 勢(即俄商品不征稅中國商品征稅5%無稅),是可以獨占外蒙古市場的。然而實際俄商可提供給外蒙的商品隻是貿易總量的三分之一,沒有漢商的商業(ye) 活動是不能完全滿足市場需要的。雖然中俄商人銷售的商品都是拿本國的物品到蒙古市場銷售,並不是專(zhuan) 門為(wei) 蒙古人民專(zhuan) 門製造,但是近幾百年的漢蒙商業(ye) 貿易發展的結果形成蒙古民族獨特而固有的生活習(xi) 慣。即使俄國的商業(ye) 活動環境和條件得天獨厚,商品符合蒙古人的習(xi) 慣就受歡迎,反之還是要依靠內(nei) 陸商品。此外,日英美各國商人想極力推銷本國的商品,拓展蒙古市場,整體(ti) 說來,俄國一國並不能包攬外蒙市場。從(cong) 商業(ye) 活動的經營手段上看,英美商人放棄以往用買(mai) 辦收購原料的方式,而重視漢蒙之間存續的商業(ye) 習(xi) 慣和和漢商的信譽與(yu) 實力,采取與(yu) 漢商互贏互利的方式收購和保證原料來源。

資料4

資料來源:①フワーリ著《有望なる蒙古貿易球體(ti) 蒙投資》,朝鮮銀行,1918年,48頁。

スタンダード石油會(hui) 社、アンダーセン、マイヤー會(hui) 社、英米煙草會(hui) 社已經在本市設立分部。最近美國人經營的蒙古通商會(hui) 社在去年七月於(yu) 本市和庫倫(lun) 設立分部,用美國製汽車三台開始經營張庫間1200裏的公路運輸。用駱駝要四周的時間僅(jin) 六天就可以到達,一個(ge) 月往返一次,往返費用350元,很有經濟效益。蒙漢人都利用,對日本人來說張庫間的貨物運輸依舊用駱駝。

資料來源:②資料來源:門倉(cang) 《張家口、庫倫(lun) 間ノ自動車》,《地學雜誌》32(8)1920年。

張家口和庫倫(lun) 間汽車運輸商有大成公司和元和洋行。大成公司參與(yu) 京綏鐵道的經營,並擁有美國製75馬力的汽車30台,於(yu) 民國七年(1918年)十月張庫間開始試運行以來,張家口作為(wei) 起點每周發車一次單車四天,旅客方便,每人大洋120元。元和洋行是美國人經營的商會(hui) ,稱自家用於(yu) 民國五年(1916年)開始在張庫間運行,民國六年(1917年)四月至七年七月公然載乘客往返,八月察哈爾都統田中玉反對,11台汽車中被都統府扣留5台,隻限定作為(wei) 自家用車3台允許在張庫間運行。

這兩(liang) 個(ge) 資料說明新的公路汽車運輸方式已經在張家口開始,漢商和美商都在投資看好這個(ge) 領域。乘客利用方便,以張家口為(wei) 始發站4-6天就可以到達庫倫(lun) ,大大縮短了時間,但貨物運輸可能還不會(hui) 被馬上接受。同時可以看到地方政府出麵管理,不允許擅自運行。

三、小結:20世紀初張家口的陸路口岸地位

張家口在乾隆年間是萬(wan) 全縣東(dong) 路所屬的一個(ge) 村莊,經過幾百年的發展,民國十二年(1923年)人口增加到12萬(wan) 以上而10年後為(wei) 7萬(wan) 以上,中俄斷交、商業(ye) 不振的影響,人口驟減。日本的調查報告也記述到“張家口和多倫(lun) 都是蒙古貿易旅蒙商的根據地,本市永住人口75000餘(yu) 人,15000餘(yu) 戶,和一時的臨(lin) 時居留人口合計大約十幾萬(wan) 以上,其中大部分是山西人”。另一份時間更晚的資料寫(xie) 到,“人口約11萬(wan) ,漢民族93241人、滿洲族2335人、回族4926人、蒙古族40人、日本人10000人、白俄123人、美國11人、德國7人、英及其他國家共11人。大正十一年(1922年)三月領事館開設開始到昭和十年(1935年),日本人未超過百名。昭和十二年(1937年)七月為(wei) 480名。七月支那事變勃發,一時全部撤離。八月入城,昭和十五年(1940年)底多加1300餘(yu) 名”。以上資料表明,由於(yu) 張家口作為(wei) 商貿中轉和陸路口岸的特點,人口流動性大。雖然張庫大道貿易斷絕,給滿、回、蒙各民族的生計帶來很大的波動,但此時的張家口又有新的外國勢力和商人前來參與(yu) 商貿活動。當然日本人數突增是因為(wei) 盧溝橋事變。

通過以上張家口的商貿發展的簡單回顧,日本調查資料的摘要整理,人口增減變化等分析可以看到,20世紀初張家口受政局的動蕩的影響波瀾起伏、但其陸路口岸的地位是不變的,暫且小結如下。

第一,由於(yu) 地理位置的優(you) 越和特殊性,商品集散中轉的功能沒有變化。無論是清俄貿易、漢蒙貿易、京津的間接貿易還是與(yu) 內(nei) 陸各省的貿易都是要把俄蒙各地的物資商品、土特產(chan) 、牲畜原料運送出來,和Œü俄蒙內(nei) 地輸送生活必須品、特產(chan) 及英美日的商品。從(cong) 1902年和1923年的商品的移出、移入品目和數目看,不能達到空前繁榮時期的規模,貿易額還是很大的,且移出額超過移入額。

第二,陸路口岸功能仍在。本文分析的1902-1942年這40年間,清帝退位民國開始,外蒙古獨立,中俄斷交,外國勢力進一步深入內(nei) 地。如資料顯示,雖與(yu) 外蒙古貿易政府間中斷,但俄商不能滿足外蒙市場的需要,民間商業(ye) 還是要依靠內(nei) 地商人。英美商人為(wei) 了極力開拓蒙古市場,大量銷售本國商品和收購本國所需的原料,依靠和利用漢商、旅蒙商人的信譽為(wei) 自己服務。作為(wei) 陸路口岸,已不隻對外蒙、俄國的貿易,而擴大到英美日等國。

第三,漢商的商力仍在。至少在本文分析的這一時期,張庫大道的停止盡管給晉商的經營帶來重大的打擊。但從(cong) 整體(ti) 上看,幾百年積累下來的商業(ye) 經營經驗、信用和實力,及旅蒙商的努力是被蒙古各地認可的;資金雄厚的大商號一直雄居各自經營領域,在國內(nei) 外設立的分號多,商品經營範圍廣銷售網絡強,與(yu) 蒙古各地的交往深遠,可以提供所需要的所有商品,這是勝過俄商的優(you) 勢也是被英美日商認同。

第四,隨著人口的增長,蒙古草原內(nei) 移人口增加,如吉田金一對清俄貿易研究分析後指出,西伯利亞(ya) 鐵道的開通並沒有使恰克倫(lun) 貿易衰減而是繼續持續,曾為(wei) 中國商人市場的蒙古,向著俄蒙貿易發展,而移民生活必需品物資的輸送不斷增大,從(cong) 清向俄輸送擴大趨勢直到俄國革命之前沒有變化。同樣,外蒙的市場雖漸漸失去,為(wei) 了進軍(jun) 廣闊的蒙古內(nei) 地市場,前來張家口的外國商人和居留人口不斷增加。同時公路、鐵路的建成出現了新的交通運輸形式,這裏又成為(wei) 新形式的中繼點和始發站,其地位依舊不變。還應指出,新型交通工具需要新的適應和發展過程,駱駝、騾馬、牛車的傳(chuan) 統運輸方式價(jia) 格便宜,在當時對於(yu) 普通商人來說,大量商品運送時還會(hui) 選擇熟悉的方式。

附圖 1851-1908清俄貿易輸出額(5年平均值)

資料來源:《ロシアと清の貿易について》,表20-21整理。

作者簡介: 李紅梅,(日本)鬆山短期大學。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219