我們(men) 把太多的學術希望寄托在了一路把持著話語權的各類土豪專(zhuan) 家的身上,以至於(yu) 在我們(men) 成長、成熟了幾十年後的歲月裏,便會(hui) 有許多的失望。

人生總會(hui) 有一個(ge) 機緣,會(hui) 讓我們(men) 在新疆、在伊犁、在阿拉山口、在博爾塔拉、在霍城、在昭蘇,真實地見到了史書(shu) 之外的“貌似”風景。幻想去將現實風光與(yu) 沉重曆史對接起來。我們(men) 時常突然發現,那些經不住念叨的“概念”和“擺拍”之外,其實任何有價(jia) 值的東(dong) 西都不存在。於(yu) 是,我低頭笑笑,並且應該誇張地長歎。

2013年9月1日至10月1日,我花了一個(ge) 月時間,陸路行程6500公裏的新疆孤旅,確實隻是一個(ge) 時空概念。北京到烏(wu) 魯木齊的空中直飛,雖然也算是距離,但那根本不叫跋涉。我們(men) 何嚐不是去新疆那片山水中瞎走瞎玩的?我不可能不俗氣地也會(hui) 走進許多新疆的5A級景區,這我必須要敢於(yu) 承認。

一、我為(wei) 什麽(me) 會(hui) 對察哈爾視而不見

最早知道大清康熙王朝兵分三路,三次出征西域,平定準噶爾的信息,是在上個(ge) 世紀八九十年代。和許多年輕人一樣,我隻知道地處豐(feng) 寧、圍場、克什克騰附近的烏(wu) 蘭(lan) 布統,是1690年康熙帝親(qin) 征噶爾丹廝殺的主戰場。將軍(jun) 泡子、大小紅山那役打得如何?並不是本文的主題,網上隨便一蕩,都能找到並說出一大堆的片花兒(er) 和故事來。

限於(yu) 學術視野之貧乏和知識儲(chu) 備不足,我隻能依靠《張家口文史資料》(第23輯察哈爾紀事特輯,李海清主編,1993年6月版)上麵隻言片語的條目和概略記載,來感知察哈爾的零散曆史。

那一年的6月,我剛從(cong) 軍(jun) 藝畢業(ye) 。寫(xie) 作的路,才剛剛開始。重要的是,還算年輕的我,正用最樸素的原始情感,來書(shu) 寫(xie) 著屬於(yu) 我的張家口。我用盡一切辦法,來感受早已經消失了的“察哈爾”。這便是我日後一直堅持的“我心向北”之由來。

2004年網絡剛剛普及。在長城小站,我用“察哈爾”,注冊(ce) 了自己的第一個(ge) 網名。應該說,這極有可能是中國張家口範圍內(nei) ,第一個(ge) 用“察哈爾”作為(wei) 個(ge) 人名字的人。其實,我並沒有意識到“察哈爾”的分量與(yu) 擔當。

散文《大漠的誘惑》,是我在上世紀九十年代寫(xie) 下的略帶煽情意味的作品。那時候的我,沉迷於(yu) 周濤的張揚沉雄和張承誌的語感氣勢,以至,我的許多作品風格,受他們(men) 二人影響很大。可以說,我是無師自通地用感覺和激情,感悟著我心向北的意境。

現在,我們(men) 可以分享一下這篇散文片斷了。

我在最後一聲蟬鳴中,走進了京城。

仿佛大漠的曆史,就這麽(me) 輕輕合住了一角。張庫商道上,永遠不會(hui) 再泛起昨日的輝煌。大漠察哈爾,在經曆了漫長的興(xing) 衰起伏,誕生了些許偉(wei) 大人物之後,而今依舊在北中國默默地滾動著、跳躍著。

其實,大漠察哈爾,在我出生前,就已經豁然開朗。有一種無法言喻的東(dong) 西,就實實在在地存在著。在被先祖遺棄的商道上行走,意念會(hui) 繼續從(cong) 四野散開,靈魂在自然中尋找道路。

……

現在,我隻有靠那幾冊(ce) 發了黴的史料,摘下一串串冷漠的記憶,放進嘴裏咀嚼荒原上的沉寂。麵對最終的選擇,我隻有深深地低下頭。我的封塵已久的錫拉木侖(lun) 啊,我的充滿欲望的塞外察哈爾啊。我還能找到你嗎?

……

這是康熙初年一支狂舞的嶄新世紀。而蒙古人的後裔——察哈爾、喀爾喀、厄魯特三個(ge) 部落仍在支撐著蒼生天。喀爾喀屢遭厄魯特台吉噶爾丹掠劫和驅趕之後,康熙大帝怒發衝(chong) 冠,流出的宣言凝為(wei) 金色的出師令牌。兵分三路:東(dong) 路以黑龍江薩布素出,西路以費揚古自陝西出,中路便是康熙帝親(qin) 自統兵,自獨石口張家口浩蕩而行。

聖火燃燒著人們(men) 的信念。噶爾丹開始退卻。口北三廳(多倫(lun) 諾爾廳、獨石口廳、張家口廳)至此留名。

戰爭(zheng) 的縫隙也會(hui) 蘊釀和平。散發著芨芨草苦味的女人和馬群、駝隊。把生存與(yu) 創造的網,撒向有著健壯之軀的大漠察哈爾。通向錫拉木倫(lun) 路上的要道驛口變得喧囂。長城五口上的喜峰口、古北口、獨石口、張家口、殺虎口成為(wei) 永恒。王公、貝勒、台吉、參領、都統、蘇木和草民,一齊將目光射透邊關(guan) ,卻又注視著邊塞的世態炎涼。

但察哈爾人,就從(cong) 這裏繼續出發,向漠北、向漠南、向庫倫(lun) 、向恰克圖、向達毛斯格窪挺進。

……

應該俗一點說了。顯然,我在20年前那個(ge) 時期,是有關(guan) 注到過康熙初年和他兵分三路西征噶爾丹的史實。也知道中路是由康熙帝親(qin) 自統兵自獨石口、張家口浩蕩西行的。

但至於(yu) 準噶爾汗國噶爾丹為(wei) 什麽(me) 作亂(luan) ?大清為(wei) 何不惜用近一百年的時間,三次征討厄魯特噶爾丹部?為(wei) 什麽(me) 準噶爾汗國與(yu) 沙俄勾結,分裂大清之新疆的活動,康熙至乾隆祖孫三代人,必須要堅決(jue) 打擊?為(wei) 什麽(me) 察哈爾部在數次西征的作戰中,會(hui) 承擔著一個(ge) 相當重要的角色?為(wei) 什麽(me) 在伊犁那裏還有不少從(cong) 東(dong) 北的錫伯族人(東(dong) 路以黑龍江薩布素出)?而與(yu) 錫伯人一起出征西域的察哈爾人又在哪裏?

而這一切,當年,我根本就沒有想過。

二、察哈爾與(yu) 新疆有什麽(me) 聯係?

我對整個(ge) 新疆北疆橫貫東(dong) 西的天山雪山映襯下的荒原之大氣,充滿了敬意。

那些與(yu) 雪山交織在一起的峽穀、森林、河流、湖泊、草原、戈壁以及大漠,無時不在抒寫(xie) 著新疆的遼闊意境,它掃蕩著我們(men) 久居都市後所落下的所有病態與(yu) 心境。

那些悠閑漫步在各種公路上的牛群、羊群、馬群、駱駝群,甚至火雞群,從(cong) 來不管你是從(cong) 何而來,為(wei) 何而來的。它們(men) 視若無人的從(cong) 容淡定,讓我的心情從(cong) 未有過的好。它們(men) 是醫治我們(men) 所有壞脾氣、壞毛病的良藥。

對我們(men) 來說,因為(wei) 新疆太過遙遠。所以,在我早年作品的筆墨中,就無意識地忽略了我的故鄉(xiang) 察哈爾與(yu) 新疆的血肉聯係。那時,我的散文寫(xie) 得花裏胡哨,小詞整得很是熱鬧。比如說,我曾有意無意地提起過“西進”。但怎麽(me) 個(ge) 西進法?西進到了哪裏?我並沒有深究,也沒了下文。

“當散發著芨芨草苦味的女人和羊群,把生存與(yu) 創造的網撤向額爾古納河;信馬由韁的成吉思汗在鐵矛彎弓組合方陣的時候,在馬隊牛角展示雄威的時候,就已經把曠古而深遠的曆史,納入了我的血管。鮮紅的熱血在迅疾的馬蹄聲中飛濺,以至使我一次次想起牧犬和蒼狼撕扭的悲壯歲月。那塊被蒙古鐵騎征服了的版圖,誰望上一眼都會(hui) 為(wei) 之潮湧。旅蒙商們(men) 在戰爭(zheng) 的縫隙,把驍勇和精明刻進了西行的漫長歲月。漢人、蒙人、回人組成的駝隊,從(cong) 大境門出發、從(cong) 正溝街開拔,向漠北漠南向庫倫(lun) 向達毛斯格窪挺進。在異域的那片土地,我的先祖忘掉白骨鋪成的路,忘掉走西口的纏綿,搖晃著旅程,繼續把張垣商道拉進地平線。這塊屬於(yu) 男子漢的土地,在張家口人腳下變得不同凡響。”

今天,我應該真誠地檢討自己。以上,除了詩意般的句子,我還說了點啥?

2013年9月4日,當我在博爾塔拉阿拉套山的阿拉山口連防連參觀時,我竟在他們(men) 的榮譽館看到了察哈爾的影子。“1763年察哈爾官兵在博爾塔拉河、賽裏木湖駐防”。當這一行寫(xie) 入我軍(jun) 邊防哨所榮譽館上的字,突然跳入我眼簾時,我的心為(wei) 之一動。

原來,貌似很是遙遠的新疆,與(yu) 察哈爾竟然是如此的相近。原來,二百多年前的邊防卡倫(lun) ,至今仍在繼續著。

我突然為(wei) 自己年輕時代創作與(yu) 寫(xie) 作的興(xing) 奮點,感到惋惜與(yu) 難過。如果從(cong) 1993年算起,我為(wei) 什麽(me) 會(hui) 在此後的20多年時間裏,對如此轟轟烈烈的史實和選題方向視而不見呢?以至,我失去了對這個(ge) 重大選題及曆史研究積累的完整把握和理解。

仿佛冥冥之中的天意?更為(wei) 神奇的是,為(wei) 什麽(me) 我的新疆之行第一站,會(hui) 選擇阿拉山口邊防?為(wei) 什麽(me) 我執意要在新疆之旅開始的幾天,要跑到最遠的昭蘇去看乾隆平定準格爾勒的格登碑?察哈爾人什麽(me) 時候來到的新疆伊犁?察哈爾兵為(wei) 何而來?他們(men) 的後人現在分布在哪裏?雖然,我們(men) 的家庭旅途是到新疆來暴走瞎玩的,根本不可能帶有任何“考察”意味。但遇上了就不言放棄。

現在,我試圖用有限的史料和感覺,來談談“西遷新疆的察哈爾人”。

三、察哈爾張家口庫倫(lun) 恰克圖商道的由來

元朝滅亡後,蒙古勢力退至察哈爾、山西、陝西以北,但仍然具有強大實力,成為(wei) 明朝的主要對手。居住漠北的蒙古人主要分三部分:住在西遼河、老哈河一帶的兀良哈部;住在鄂嫩河、克魯倫(lun) 河和貝加爾湖以南的韃靼部;住在科布多河、額爾齊斯河流域及其以南準噶爾盆地的瓦剌部。即我在散文中所說“而蒙古人的後裔——察哈爾、喀爾喀、厄魯特三個(ge) 部落仍在支撐著蒼生天”。這三部除兀良哈部與(yu) 明存在穩固的羈縻關(guan) 係外,其他二部雖也曾接受過明朝封號,但彼此戰多於(yu) 和,實際上儼(yan) 然敵國。

16世紀中葉,漠北瓦刺分為(wei) 土爾扈特、杜爾伯特、和碩特和準噶爾部,清代統稱為(wei) 厄魯特或衛拉特,駐牧於(yu) 新疆北部至巴爾喀什湖以東(dong) 、以南地區。

為(wei) 了對付蒙古貴族的南侵,明朝在東(dong) 起遼東(dong) ,西至嘉峪關(guan) 沿長城一線,設置了遼東(dong) 、薊州、宣府(張家口)、山西(太原)、榆林(延綏)、寧夏、固原(陝西)、甘肅9個(ge) 重鎮,史稱“九邊”。

退出中原的蒙古人,尤其是上層所需要的奢侈品仍必仰中原供給,尤其是消脂保健的茶葉實為(wei) 必需。為(wei) 了製服蒙古人,防止蒙古人大量取得茶葉借以控製新疆、寧夏青海一帶的少數民族,明廷對茶葉流入蒙古控製極嚴(yan) 。隻是由於(yu) 蒙古貴族一直力圖向中原擴張,甚至企圖“求大元一統天下”,明代不得不嚴(yan) 加防範和控製,麵向蒙古的通貢和互市貿易時時受到戰爭(zheng) 的影響。

這種情況下,以茶、貨幣換取蒙古戰馬也符合明朝統治者的根本利益。因此,沿長城一線的察哈爾張家口、大同等邊地茶馬貿易得以興(xing) 起。通過茶馬貿易,茶葉流入蒙古,並被輾轉到更遠的北方、西方。此時,張家口作為(wei) 邊防重地和貿易中心真正出現,其在茶馬互市中的地位相對突出。

明通過“以茶易於(yu) 蕃,以貨市於(yu) 邊”的基本政策,以包括茶在內(nei) 的貨物於(yu) 北方向女真族、蒙古族換取所需戰馬。嘉靖三十年(1551年),明朝一度允許在宣化、大同開設馬市,命侍郎史道總管其事。韃靼每以疲老之馬索取高價(jia) ,而且在宣化、大同開市就搶劫兩(liang) 市。明朝不勝其煩,隻好召回史道,停止馬市。經此打擊,蒙古所需要的茶葉等生活用品和農(nong) 具無法得到滿足,俺答汗被迫於(yu) 隆慶五年(1571年)“上表稱貢”,被明封為(wei) 順義(yi) 王。

貢市關(guan) 係恢複,明朝在大同、張家口一帶設馬市13處,定期互市。茶馬互市進入新的發展時期,沿邊地區出現了許多茶馬交易市場,規模很大。

北方邊地市場還包括麵向遼東(dong) 各族的茶馬貿易。這主要是遼河平原為(wei) 中心的東(dong) 北地區,包括朵顏三衛蒙古人和女真族占據區。

莊晚芳、王家斌《西北茶葉貿易史研究》說:“我國西北(新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nei) 蒙、陝北、晉西北)和西藏一向是邊銷茶葉的重要市場”,這裏明確提出了茶葉市場的“西北”概念。從(cong) 晉商的經營地域,也可概見茶葉市場的“西北”概念。《山西商人西北貿易盛衰調查記》雲(yun) :“晉商經營西北商務,有蒙俄兩(liang) 部,而其總匯之處,皆在東(dong) 口、西口。東(dong) 口者,張家口也。北至庫倫(lun) 、恰克圖等;西口者,綏遠城也。西北至包頭、寧夏、新疆、伊犁、塔城(塔爾巴哈台)、科布多、(唐奴)烏(wu) 梁海及俄屬各地”。

西北商業(ye) 中心主要有東(dong) 口張家口、西口歸化(呼和浩特)、庫倫(lun) 、恰克圖、烏(wu) 裏雅蘇台、科布多、唐努烏(wu) 梁海、伊犁、塔爾巴哈台、阿克蘇、烏(wu) 魯木齊、包頭、銀川、西安、蘭(lan) 州、西寧、嘉峪關(guan) 等地。茶葉集散中心基本上也圍繞這些商業(ye) 中心而展開。

張家口、庫倫(lun) 、恰克圖集散中心,構成茶葉向北銷俄羅斯及西銷內(nei) 外蒙古、新疆(中亞(ya) )等地係統和輻射中心。

恰克圖貿易,始於(yu) 雍正五年(1727年)秋九月訂立的《恰克圖互市界約》11條,乾隆五十七年(1792年)又訂立《恰克圖市約》5條。在此前的1728年,“俄國對華貿易以北部邊境的恰克圖鎮一地為(wei) 限,因此,該處遂成為(wei) 中俄兩(liang) 國商品交換的唯一市場”。乾隆二十年(1757年)“俄羅斯停止在京貿易,而互市之事統歸於(yu) 恰克圖矣”,“北京貿易停止,中俄商務集中恰克圖,遂日見繁盛,蔚為(wei) 兩(liang) 國通商之咽喉;與(yu) 廣東(dong) 對外貿易,可謂南北輝映也”。

乾隆二十四年(1761年)規定,商人赴庫倫(lun) 、恰克圖貿易,皆給以理藩院票,由直隸出口者,在察哈爾都統或多倫(lun) 諾爾同知衙門領票;由山西出口者,在綏遠城將軍(jun) 衙門領票。“經張家口者隸察哈爾”,由察哈爾都統發票。

鹹豐(feng) 元年(1851年)簽訂《中俄伊犁塔爾巴哈台通商章程》,開放伊犁、塔城,晉商分化出專(zhuan) 走恰克圖等地的“北商”和專(zhuan) 營西路的“西商”,西商以“千兩(liang) 朱蘭(lan) 茶,專(zhuan) 有茶商由(安徽)建德販至河南十字店,由十字店發至山西祁縣忻州,由忻州而至歸化,轉販與(yu) 向走西疆之商,運至烏(wu) 魯木齊、塔爾巴哈台等處售賣”,其銷售對象“惟西洋人日所必需,非俄人之所用,伊亦不買(mai) ”,與(yu) 北商所販武彝茶不同。

張家口赴恰克圖售茶有三條路。

鹹豐(feng) 十年(1860年)九月,察哈爾都統慶昀奏道:由口赴恰道路,除阿爾泰軍(jun) 台之外,商賈之路有三,分東(dong) 西中路。東(dong) 路自烏(wu) 蘭(lan) 壩入察哈爾正藍旗界,經內(nei) 劄薩克錫林郭勒盟之阿巴噶王、阿巴哈那爾貝子等旗遊牧,入外薩克車臣汗部落之阿海公旗遊牧,經達裏岡(gang) 愛東(dong) 界,入車臣汗部落之貝勒等旗遊牧,達於(yu) 庫倫(lun) ,由庫倫(lun) 方達恰克圖,此東(dong) 一路也。西路自土默特旗翁棍壩、河洛壩,經四子部落沙拉木楞圖什業(ye) 圖汗旗,至三音諾彥旗分為(wei) 兩(liang) 路,其一西達(烏(wu) )裏雅素台科布多,其一東(dong) 達庫倫(lun) ,由庫倫(lun) 達恰克圖,此西一路也。中路自大境門外西溝之僧濟圖壩,經大紅溝、黑白城子鑲黃旗牛群大馬群、鑲黃旗羊群各遊牧,入右翼蘇呢特王旗,經圖什業(ye) 圖汗車臣汗部落之貝勒阿海公等旗遊牧,渡克魯倫(lun) 河達庫倫(lun) ,方達恰克圖,此中一路也。

由此可見,庫倫(lun) 是張家口北上恰克圖的必經之地。它“距京師四千餘(yu) 裏,更由庫倫(lun) 北行十一站,至恰克圖,即買(mai) 賣城是也”,被視作“北邊之要塞,諸路之咽喉,實與(yu) 張家口有唇齒相依之勢,迤南一帶,直接張家口,其間約有三千餘(yu) 裏,一望沙漠路路可通”。

貿易之盛,正如(清)何秋濤《朔方備乘》所雲(yun) :“恰克圖互市:菊海以南,廣袤數千裏,商賈皆萃於(yu) 庫倫(lun) 。所屬之恰克圖,亦朔漠之間一都會(hui) 也。康熙年間(1662~1722年),初設互市,本在庫倫(lun) ,迨雍正五年(1727年),卡倫(lun) 既設,乃遷於(yu) 卡倫(lun) 外之恰克圖,而庫倫(lun) 駐大臣司稽核焉”。

庫倫(lun) 分西庫倫(lun) 、二裏半灘、東(dong) 營子三區域,“西庫倫(lun) 商號林立,有京莊、晉幫之分”。京莊就是北京安定門外俗稱“外館”所分設的商號,專(zhuan) 營對蒙民貿易,商人大多是直隸深州、冀州、饒陽縣人。晉商多為(wei) 汾陽、孝義(yi) 、太穀、文水縣人。除此之外,還有一些漢人在庫倫(lun) 專(zhuan) 營小販生意。商號多半與(yu) 恰克圖柵內(nei) 的商號有聯係,或是分莊作批發運銷的業(ye) 務,很少有零售。或是張家口運來的茶,接運至恰克圖銷售,起中繼站之作用。洋商及各省華商爭(zheng) 奪庫倫(lun) 生意後,恰克圖貿易“不複為(wei) 晉商專(zhuan) 有矣。於(yu) 是,晉商所經營之庫倫(lun) 莊,逐年衰敗,一蹶不振”。辛亥革命後,俄人助蒙獨立,中國失其統治之權,“晉商數百年經營之商業(ye) ,完全喪(sang) 失,坐莊行商,無不失敗”。嗣後有所複蘇,但“民十年,坐莊行商又相繼歇業(ye) ,僅(jin) 汾陽一縣,失職回裏者,有四五千人之多,晉商之生計,殆無複振之望”。這是晉商經營西北貿易的發展狀況,也是庫倫(lun) 華商的一般經曆。

恰克圖是中俄貿易的橋頭堡,也是十分巨大的茶葉集散市場。通過恰克圖,大量茶葉源源不斷輸入俄國。恰克圖市場經曆了一個(ge) 發展階段。清初,中俄“互市凡三:曰京師互市,曰黑龍江互市,曰恰克圖互市。……此外塔爾巴哈台所屬之和尼邁拉呼卡倫(lun) ,定例不準通商。又卡外之唐奴山,烏(wu) 梁海等處,禁止商民前往貿易”。

京師互市是康熙二十八年(1689年)所訂《尼布楚條約》的產(chan) 物,俄國商隊1695年開始派遣,1699年俄國商隊到達北京,乾隆二十年(1755年)遂停止。俄國雖從(cong) 貿易中獲利豐(feng) 厚,但茶葉不占重要地位,加上恰克圖互市已經繁盛,其他貿易地點亦漸開通,無須再至北京貿易。再則入境出境,往返行文,手續甚多,種種不便,“兼以沿途約養(yang) ,所費不貲,亦皆為(wei) 其停止之原因”。

黑龍江互市應該是指俄國私人商隊“運貨往蒙古及滿洲沿邊之各處”,“與(yu) 會(hui) 寧、中江諸市,同為(wei) 市易之小者,故其事不甚著”。

恰克圖互市始於(yu) 1727年訂立《恰克圖條約》後,1729年正式開放。同時尚規定祖魯海圖為(wei) 互市之地。此地位於(yu) 額爾古納河西之一支流域,中俄兩(liang) 國商人自尼布楚及嫩江前往貿易,每年互市6周,但規模不大。“兩(liang) 國交易者俱屬次等之貨物,中國商人所售者為(wei) 次等之茶、煙葉、粗糙綿布及絲(si) 綢,而俄方則為(wei) 牛、馬匹、羊皮、鬆鼠皮及各種皮貨”。雙方以物易物,年交易量不超過1萬(wan) 盧布,稅卡所收稅不過500盧布。“該處貿易始終不振,其後遂湮歿無聞焉”。

恰克圖市場是中俄貿易的主要地點和茶葉貿易的橋頭堡,通過這一市場,茶葉大量輸入俄國。尤其是1755年後,京師貿易廢止,“由是俄羅斯鹹歸恰克圖貿易矣”。“截至1861年為(wei) 止,恰克圖的市場是由山西的商人供應的,他們(men) 在湖北和湖南(這兩(liang) 個(ge) 地名在倫(lun) 敦茶葉市場上是用粵語稱呼的)采購和包裝茶葉,並從(cong) 那裏直接由陸路運往恰克圖”。“俄國和中國的全部貿易,從(cong) 一開始起就集中在俄中邊境上的恰克圖城”。

中俄恰克圖茶葉貿易的迅速發展,引起了馬克思的強烈興(xing) 趣和熱切關(guan) 注。他在《俄國的對華貿易》中,進行了詳細分析和精辟論述,他指出:“對華貿易和往來方麵,俄國人所處的地位顯然令人極為(wei) 羨慕。的確,非常可能,以目前同中國人發生的衝(chong) 突中,俄國不要花費一文錢、出動一兵一卒,而能比任何一個(ge) 參戰國得到更多的好處”。雖然“俄國人沒有同中國進行海上貿易”,但他們(men) 一點也不吃虧(kui) ,“獨享內(nei) 地陸路貿易,成了他們(men) 沒有可能參加海上貿易的一種補償(chang) 。看來,在內(nei) 地陸路貿易中,他們(men) 是不會(hui) 有競爭(zheng) 者的”。當然,俄國“無疑地會(hui) 利用任何有利的機會(hui) 來設法參加同中國的海上貿易”。

1858年,沙俄利用英法發動第二次鴉片戰爭(zheng) 之機,趁火打劫,迫使清政府簽訂了中俄《天津條約》,除保留邊疆通商外,還取得上海、寧波、福州府、廈門、廣州府、台灣、瓊州府7處海口通商權,並規定“若別國再有在沿海增添口岸,準俄國一律照辦”,俄國野心終於(yu) 得逞。1861年,晉商經營恰克圖貿易的根據地華中重鎮漢口開埠。當年,俄國迫不及待地取消了茶葉壟斷貿易,把稅關(guan) 從(cong) 恰克圖移至伊爾庫茨克,取消運入貝加爾湖以東(dong) 西伯利亞(ya) 地區的茶稅,1862年4月13日,又取消海運茶葉禁令,允許茶由海道輸入俄亞(ya) 部分。茶葉海運回國驟然興(xing) 起,恰克圖貿易遂衰。

盡管如此,但由於(yu) 茶葉貿易的發展,俄國境內(nei) 的恰克圖從(cong) 一個(ge) “普通的要塞和集市地點發展成一個(ge) 相當大的城市了。它變成了這一帶邊區的首府,榮幸地駐上了一位軍(jun) 事司令官和一位民政官”。歸化、伊犁、塔爾巴哈台、喀什噶爾等集散中心組成茶葉西銷俄羅斯、中亞(ya) 及新疆一帶的係統,歸化城是此係統之中心。

歸化城是內(nei) 蒙古較早的城市,稱“西口”,即今呼和浩特市。雍正(1723~1735年)末年,在城東(dong) 5裏又另建“綏遠”新城,奠定了今呼和浩特市的基礎。乾隆(1736~1795年)時,歸化、綏遠已發展成為(wei) 內(nei) 蒙古第一大商業(ye) 城市。“古代中蒙貿易,皆限定東(dong) 西兩(liang) 口為(wei) 市場”。

歸化城在明代已成為(wei) 著名茶馬市場,其地“北通外蒙,西經新疆可通中央亞(ya) 細亞(ya) ,其貿易範圍既廣,而俄蒙各地住民又最以嗜茶著稱”,故“該處為(wei) 茶商總匯之區”。

四、清代察哈爾張家口茶是怎麽(me) 進的新疆

清代蒙古台站設置了漠南、漠北、漠西三部分。晉商到蒙古地區貿易,就是在三條台站的基礎上,開辟出了三條商路。其中,歸化城與(yu) 張家口城為(wei) 這三條商路中其中兩(liang) 條的起點。所以“歸化城為(wei) 商民輻輳之區,向來貿易者,均係往喀勒喀四部落,及新疆、烏(wu) 魯木齊、塔爾巴哈台一帶行商”。

康熙五十九年(1720年)規定,商民至喀爾喀、庫倫(lun) 貿易者,須領取印票,將貨物人數報明理藩院,方得貿易。恰克圖貿易後,規定商民出長城關(guan) 口,須領取部票,經張家口者隸察哈爾都統,山西方麵隸歸化城將軍(jun) ,長城東(dong) 部向多倫(lun) 諾爾同知領取。顯然,歸化城是為(wei) 貿易中心,當時“商賈叢(cong) 集”,“人煙湊集”,“商賈向有十二行”,“市廛之盛甲於(yu) 西北”,成為(wei) 內(nei) 蒙古最大的商業(ye) 城市。

茶葉自漢口運樊城,經河南、山西,趨大同,在此分路,“一部分茶葉直接運往歸化廳,另一部分運往張家口”。而主要的茶葉運路是從(cong) 老河口北上。“運往歸化廳供蒙古銷售的茶葉,是經由漢水運至樊城以上約50英裏的另一名為(wei) 老河口的大市鎮,從(cong) 老河口以騾子和大車運往山西省靠長城口外一個(ge) 重要城市歸化廳,然後由歸化廳分銷於(yu) 蒙古全境”,“經營磚茶之山西商人,向多取道漢水由老河口遵陸運往蒙古”。

史料所說“從(cong) 前有許多磚茶沿漢水北上,然後穿過長城的臨(lin) 廈門(Ning—Hsia Gate),直抵庫倫(lun) ”,即指此路線。

歸化城經營磚茶業(ye) 的“概係晉商”,所開茶莊“規模甚大”。他們(men) 在原籍設總店,設廠於(yu) 湖北蒲圻、羊樓洞(峒)、漢口、湖南羊樓司等地,在張家口、歸化城、包頭、奉天等地設分莊推銷。

民國時期,歸化城此類茶莊有興(xing) 隆茂、長盛川、元盛川、大德成、寶聚川、巨真川、巨盛川、三玉川、大德華、天順長、義(yi) 興(xing) 茶莊等12家。這12家晉商茶莊3家為(wei) 榆次縣人,9家祁縣人。業(ye) 務特點是“躉賣批發,不零售”,茶磚“專(zhuan) 銷蒙古、新疆一帶”,由“本地走外路之行家或行商及蒙古之行商”批進運往“庫倫(lun) 、烏(wu) 裏雅蘇台、科布多、劄薩克圖及新疆之故城子(奇台)等處”之各自分店或總店,換取牲畜皮毛甘草等貨而歸。

蒙古及新疆等商業(ye) 中心均受其輻射。在靠近新疆的蒙古商務重鎮科布多,“有京莊、山西莊二大別。俄商亦前往貿易。本國行銷之貨,以磚茶洋布為(wei) 大宗。其他綢緞銅鐵瓷木各器及日用所需一切雜貨食物,無不備。而磚茶洋布,則由張家口、歸化城購辦,至於(yu) 雜貨,則購之於(yu) 京。亦有在張家口及歸化城采辦雜貨者”。烏(wu) 蘭(lan) 察布“輸入貨以布疋茶磚為(wei) 主,雜貨次之”,每入“磚茶二十餘(yu) 萬(wan) 方”,數量龐大。

而原議定“北商於(yu) 古城運銷白毫、武夷、香片、珠蘭(lan) 、大葉、普洱六色雜茶”,但“北商率將湖茶改捏千兩(liang) 、百兩(liang) 、紅封、帽盒、甬子、大小磚斤各項名色影射,販往銷售牟利,與(yu) 甘司所行附茶,名雖異而實同,大為(wei) 甘商之敵”。道光三年(1823年),上諭提到:“那彥成奏定新疆行茶章程,經戶部議覆,烏(wu) 裏雅蘇台、科布多磚茶不得侵越新疆各城售賣”,考慮到由歸化城、張家口請領部票納稅而來的此項買(mai) 賣,“已六十餘(yu) 年,未便遽行禁止”,令以後每年馱運磚茶千餘(yu) 箱,“前赴古城,仍照例給票。無許往他處售賣”。

古城是新疆商業(ye) 交通樞紐,“迪化不居要衝(chong) ,唯古城綰轂其口,處四塞要地。其東(dong) 自嘉峪關(guan) 趨哈密為(wei) 一路,秦隴鄂豫商人多出焉。其東(dong) 北自歸化趨蒙古為(wei) 一路,燕晉商人多出焉。自古城分道,西北轉科布多,為(wei) 通前後營(即康熙間用兵之路),外蒙古人歲一至,秋糴麥穀並輸裘皮革,易繒帛以歸。又循天山而北,為(wei) 北路,取道綏來,以達伊犁、塔城;循天山而南,取道吐魯番,以達疏勒、和闐”。

根據1881年中俄改訂《陸路通商章程》規定,俄商從(cong) 邊界運貨過科布多、歸化城前往天津,這為(wei) 俄商在歸化、科布多購茶創造了條件。俄商遂“經常在政府沒有實行專(zhuan) 營的科布多,甚至在張家口收購茶葉,然後經蒙古運到離邊界五十俄裏以內(nei) 地帶的塔城和其他地方”進行銷售。

歸化城之地位受時局影響較大。蒙古茶葉市場發達後,六安茶、蘇州茶曾運銷山西、口外蒙古等地,而西北輸俄茶路的開辟無疑對歸化城具有正麵影響。“俞正燮《俄羅斯事輯》載,康熙三十三年(1674年),其使自土魯番哈密來,入嘉峪關(guan) 互市,時為(wei) 立館於(yu) 京城中玉河橋西,定三年一互市,來者不得過二百人,以八十日為(wei) 期。按《通考》《會(hui) 典》皆載此事於(yu) 三十二年,疑即一事。而俞正燮誤記為(wei) 三十三年也”。如果是這樣,則說明1693年俄商是循古絲(si) 綢之路入京的,東(dong) 來之路暢通。

晉商中的西路茶商集中歸化,“向往西疆販運茶斤,均係殷實守分之民”,所販“千兩(liang) 朱蘭(lan) 茶,專(zhuan) 有茶商由建德販至河南十字店,由十字店發至山西祁縣忻州,由忻州而至歸化,轉販與(yu) 向走西疆之商,運至烏(wu) 魯木齊、塔爾巴哈台等處售賣”。銷售對象是歐洲人,“此項千兩(liang) 朱蘭(lan) 茶,惟西洋人日所必需,非俄人之所用,伊亦不買(mai) ”。

同治(1862~1864年)前建德茶已銷新疆轉運俄國。《益聞錄》第二六七號記載了建德茶運銷西北之事:“建德為(wei) 產(chan) 茶之區,綠葉青芽,茗香遍地,向由山西客販至北地歸化城一帶出售。同治初年,則粵商改作紅茶,裝箱運往漢口,浮梁巨賈,獲利頗多”,說明同治初年建德茶製作方法、收購對象、運銷地區發生根本變化。茶“自伊犁、塔城等處輸出者亦甚可觀”,1841年為(wei) 1315磅。

1851年7月25日,中俄訂立《伊犁塔爾巴哈台通商章程》,俄國取得伊犁、塔爾巴哈台通商權,設置了貿易圈,翌年西北輸俄茶增至66.6萬(wan) 磅,1854年激增至1668096磅。“1860年11月2日和14日的北京《續增條約》,中國新疆境內(nei) 的城市喀什噶爾(Kashgar)和伊犁與(yu) 塔城的情況一樣,也開放了;根據這個(ge) 協約,在某些限製之下,貿易可以進一步深入到外蒙古的庫倫(lun) 和直隸外的張家口”,西北茶葉出口日趨重要。

1853~1855年沙俄侵略者在新疆為(wei) 非作歹,侵入特穆爾圖淖爾南岸地區與(yu) 伊犁河下遊一帶以及雅爾噶圖金礦,殺害礦工260多人,激起人民憤怒。1855年8月26日,回、漢等族人民五六百人,包圍並焚毀了塔城的沙俄貿易圈。而晚清政府卻於(yu) 鹹豐(feng) 八年(1858年)八月初一日與(yu) 俄簽訂了《中俄關(guan) 於(yu) 議結塔城焚俄貿易圈案議定條款》9條,涉茶部分為(wei) 4條。主要內(nei) 容有:俄羅斯被燒丟(diu) 失商貨等物,核算為(wei) 銀135682兩(liang) ,以茶償(chang) 付。所付茶葉,按期交付俄羅斯國匡蘇勒官查收後,由該官出具收憑,谘行塔巴哈台參讚大臣,以便存案。這批茶葉的數量已經不少,再加上俄羅斯正常輸入及當地民眾(zhong) 消費量,輸入伊犁、塔爾巴哈台、喀什噶爾一帶的茶葉數量更多。

鹹豐(feng) 七年(1857年)三月初九日,紮拉芬泰奏:“現在口外茶斤,頗為(wei) 華商獲利之大宗”,故清廷於(yu) 伊犁、塔爾巴哈台、阿克蘇等處開征茶稅。俄商通商西北前,“茶商向由內(nei) 地及烏(wu) 魯木齊等處販運,自俄夷通商以後,頗形踴躍”,阿克蘇為(wei) “附茶、雜茶總匯之地,商販雲(yun) 集,現已奏準設局”。但塔爾巴哈台俄國貿易圈“被燒後,貨物不來,即安集延、哈薩克各處夷使,亦觀望不前,茶商大半卷資回藉”。1857年夏,“該商聞安集延來此貿易,始販茶前來,即委員稽查各色茶箱,共計茶斤十萬(wan) 有奇,可征稅銀一千餘(yu) 兩(liang) ”。

1862年,俄國駐伊犁匡蘇勒“藉口喀什噶爾地方時有不靖,遽請暫在阿克蘇通商”。清廷認為(wei) ,此舉(ju) “顯違條約”,況且阿克蘇為(wei) “回疆咽喉重地,東(dong) 界庫車,西界烏(wu) 什,南界葉爾羌,北界冰嶺,實為(wei) 往來通衢,向無外國人前往貿易”,“若不設法阻止,俄人得步進步,將來任意求在各城通商,且恐不止阿克蘇一處”。

新疆發生的一係列事件,使茶葉貿易迅速衰退。1864年底“俄國政府禁止磚茶從(cong) 西邊邊界進口,這法令使得磚茶貿易大部分落入本埠(指漢口)的專(zhuan) 走恰克圖的俄商手中”,其中原因可能與(yu) 該年新疆各族人民大起義(yi) 有關(guan) 。

受此打擊,清政府在新疆的統治土崩瓦解。隨著新疆陷入割據紛爭(zheng) 的混亂(luan) 局麵,中亞(ya) 浩罕國阿古柏匪幫和沙俄軍(jun) 隊乘機侵入。在此形勢下,不但西路茶商不得不改道,退出伊、塔茶葉市場,承辦“甘新茶政”的晉商“東(dong) 商逃散”,“回商多被迫脅,死亡相繼,存者寥寥”,新疆茶務呈停滯狀態。

西商改道後,新疆處於(yu) 阿古柏匪徒的統治下。1871年沙俄又侵占伊犁地區,直到左宗棠出兵收複伊犁,1881年才交還中國。在這10多年時間內(nei) ,新疆戰亂(luan) 不止,社會(hui) 動蕩。

1872年伊犁將軍(jun) 榮全奏道:“塔爾巴哈台既已收複”,但“城荒廢已久,華商絕跡”,故“奏請飭采運茶斤,擬招集華商,漸聚各城,冀複從(cong) 前舊規,以免行使俄票之累”,請綏遠城“代買(mai) 掛錫裹箱,每箱約重六七十斤紅梅茶二百箱,上細朱蘭(lan) 茶二百箱……派員解赴科布多存儲(chu) ”,聽候調用,並號召“向日在塔貿易各茶商,照舊領票販運茶葉,赴塔貿易,毋稍觀望”。雖然如此,西商已再難招集。

左宗棠接任陝甘總督後,從(cong) “東(dong) 西兩(liang) 櫃茶商無人承充,應即添設南櫃,招徠南茶商販,為(wei) 異時充商張本”的指導思想出發,大力扶植家鄉(xiang) 茶商進入西北。關(guan) 於(yu) 此,裴景福《河海昆侖(lun) 錄》卷二載:“甘新茶政,向由晉商承辦,謂之東(dong) 商口岸,略同鹽法。回亂(luan) 後,東(dong) 商逃散,左相求之不得,遂飭湖南人承辦,謂之南商,所銷運皆湖南磚茶。及晉商歸,複向南商承撥分銷。至今(1906年左右)東(dong) 南僅(jin) 十之三,南商十之七”。這就是外國人所說的:“在上個(ge) 世紀(十九世紀)七十年,中國當局對西部地區的茶葉貿易實行了專(zhuan) 賣壟斷,隻允許湖南商人經營茶葉,其他省份的茶葉因此便不能運入本區”。

新疆混亂(luan) 為(wei) 沙俄乘機混水摸魚提供了天賜良機。沙俄先支持阿古柏竊取新疆作為(wei) 自己的侵略工具,作為(wei) 回報,俄商在新疆取得了廣泛的商業(ye) 利益,並企圖趁機奪取茶葉貿易。

1881年中俄改訂《陸路通商章程》規定,兩(liang) 國邊界百裏之內(nei) ,準中俄兩(liang) 國人民任便貿易,均不納稅,俄商在新疆各城貿易暫不納稅,開放肅州(嘉峪關(guan) )為(wei) 通商口岸,俄商從(cong) 此地購買(mai) 土貨回國,減稅三分之一。這就為(wei) 俄商掠奪西北茶務提供了法律依據,他們(men) 在嘉峪關(guan) 、張家口、科布多到處收購茶葉,運銷蒙古、新疆等地。茶“自漢口至樊城西北北行出嘉峪關(guan) 以達於(yu) 西,悉畢爾者,自同治十年(1871年)始(前此或有,為(wei) 關(guan) 冊(ce) 所未載)。維時改時未成,而西路通商端倪已著”。由於(yu) 哈薩克、浩罕諸部新歸俄屬,“地廣人眾(zhong) ,需物加多,而茶尤巨”。

1881年訂約,“以嘉峪關(guan) 為(wei) 通商口岸,往來益盛”。1884年開關(guan) 榷稅,歲運茶10餘(yu) 萬(wan) 擔,“茶居全數三分之一”,即占俄國自中國總輸入茶的30%。1887年茶與(yu) 雜貨出口價(jia) 值達902萬(wan) 銀兩(liang) ,“西路商務漸盛,茶既如此,他物可知”。《時報》載,光緒十二年(1886年)喀什噶爾、烏(wu) 魯木齊進口貨值14.8萬(wan) 兩(liang) ,出口貨價(jia) 64萬(wan) 兩(liang) ,其中很大部分得力於(yu) 茶葉貿易。

新疆市場上,作為(wei) 官茶的湖茶“盡是些劣等茶”,“隻能在窮人中間推銷,而且銷路也不好”。雖然地方政府按朝廷旨意“強力推銷這種專(zhuan) 賣茶,並責令商人購進,有時還以這種茶葉作為(wei) 薪餉發給官吏和士兵”,但仍然“收效甚微,還是誰也不喜歡這種官茶”,於(yu) 是“私茶走私買(mai) 賣就大規模地發展起來”。但“這畢竟是件擔風險的事情”,包庇走私官員將受到“嚴(yan) 令懲處”,私商“貨物將全部被沒收充公”。如1886年,就以“山西商人在理藩院領票,詭稱運銷蒙古地方,實私販湖茶,侵銷新疆南北兩(liang) 路,一票數年循環轉運,往往逃厘漏稅”為(wei) 理由,規定“倘複運銷私茶,查出沒官”進行處罰。相對於(yu) “中國人做茶葉生意是很小心的”這一實際,俄商“經營茶葉的條件卻很不錯”,原因是崇洋媚外的“中國當局怕引起俄國領事的誤會(hui) ,不敢對俄商太嚴(yan) 。所以,俄國臣民在這方麵有較多的自由,他們(men) 既可以在中國西部地區做茶葉生意,也可以把茶葉運到俄國境內(nei) ”,甚至“常從(cong) 就近的俄國城市采購一些好茶葉”運銷新疆。

如果說這是所謂“非法的貿易”的話,那麽(me) 俄商還可以在塔城和其他地方等50俄裏以內(nei) 的邊界地區“完全合法地做茶葉生意”。這就是新疆“民間缺茶,俄私倒灌”的客觀背景。

1904年俄國向伊犁領事區輸入茶葉4268盧布,同時新疆地區向俄國輸出的茶仍然存在。1903年烏(wu) 魯木齊輸出到俄國的茶葉是39305盧布,而當時喀什噶爾的年貿易額約500萬(wan) 盧布,伊犁約300萬(wan) 盧布,塔城約500萬(wan) 盧布,烏(wu) 魯木齊約200萬(wan) 盧布。長城外的中國西部與(yu) 俄國年貿易額約1500萬(wan) 盧布。如果加上中國人輸入和輸出到俄國境內(nei) 的500多萬(wan) 盧布商品金額,那麽(me) 貿易額數超過2000萬(wan) 盧布。

19世紀80年代後,俄商倒灌,把茶運入中國北方、西北銷售的後果十分嚴(yan) 重,引起了邊疆大臣的驚覺。

左宗棠改革西北茶務後,光緒三十年(1904年)“於(yu) 湖票之外,更行銷伊、塔之晉票”,從(cong) “自行采運,以供蒙(蒙古)哈(薩克)各部之用,使之不至乏食,則倒灌之害,將不禁自絕”的宗旨出發,於(yu) 1906年成立了官商合辦的伊塔茶務公司以經營伊犁、塔爾巴哈台一帶的茶葉,希望達到“接濟民食,抵製俄私,開浚利源,籌助兵餉”的多重目的。

1910年該公司改為(wei) 商辦,西北“茶務昌盛”,但1912年隨清政府跨台而消失。從(cong) “蒙古獨立後,道路阻塞,蒙(古)、新(疆)茶銷為(wei) 俄人所操縱”看,伊塔茶務公司最終並未取得多少實際效果。據20世紀40年代初莊晚芳對新疆茶業(ye) 的考察記載,除少數綠茶、花茶、普洱茶外,新疆茶葉市場“泰半為(wei) 俄國包辦,每年所需之磚茶,紅茶及涇陽壓製之湖茶,無不由俄人經營蘇新公司供給”,說明俄商勢力仍然十分強大。俄商“經營茶葉,多從(cong) 事批發,零售者甚少”,“貿易以北路之塔城,中路之伊寧,南路之喀什為(wei) 集中地點,然後由此分散於(yu) 天山南北路”,依據的集散市場與(yu) 帝俄時代基本相同。

之所以用的如此之大的篇幅文字來陳述北方茶道,無非是想說明察哈爾張家口,在庫倫(lun) 恰克圖商道中的中俄貿易之曆史地位,以及察哈爾張家口(東(dong) 口)在中俄貿易中當時的地理位置和角色。甚至設置在察哈爾張家口的阿爾泰軍(jun) 台,在大清時代西征準噶爾、西遷伊犁的曆史中所處的地位,我不知說清楚了沒有。

其實,後來大清王朝向新疆伊犁派兵,都是沿著早年間留下的陸路商道,一路北上西行的。沿張家口、庫倫(lun) 、科布多、烏(wu) 裏雅蘇台南下,而後進入阿勒泰、並霍城、塔城、伊犁。可以設想的是,他們(men) 不太可能,沿今天的連霍高速、蘭(lan) 新高速或是絲(si) 綢之路以及河西走廊的路線西行。

五、長城地帶與(yu) 天山山脈的血肉關(guan) 係

不說不知道,一說嚇一跳。

按中國長城界的眾(zhong) 口一詞的定論說法,大清王朝是不修長城的。為(wei) 了西域疆土的防禦,大清王朝選擇了以長城線路為(wei) 隱形依托的策略(長城沿線盡顯軍(jun) 事關(guan) 卡的同時,也是商路的不二選擇)。近幾年,屢有報道說,新疆發現長城?對此,我持懷疑態度。即使在新疆境內(nei) 發現墩台,也多是軍(jun) 台、卡倫(lun) 遺址。斷然不敢輕易下結論說那就是長城。

大清動用國家武裝力量,逐步從(cong) 索倫(lun) 、從(cong) 察哈爾調兵用力,到防禦外敵的長城地理平衡帶以西的新疆。不管沙俄有多猖狂,也不管準噶爾多麽(me) 反複無常夢想叛亂(luan) 掌控伊犁,屢犯內(nei) 地。那個(ge) 時代的清兵:察哈爾、索倫(lun) 、錫伯軍(jun) 人們(men) ,卻是攜帶家眷,趕著牛羊,鐵定決(jue) 心,準備好了,向西一去不回頭的。大清曆時近一百多年,誌在固邊衛疆,徹底消滅噶爾丹叛亂(luan) 的決(jue) 心一點不變。

西進的清兵,不管他是索倫(lun) 、錫伯,還是察哈爾、回漢,都是大清王朝的國家武裝力量,是大清的正規軍(jun) 隊。他們(men) 曆盡千難萬(wan) 險,沿著當年蒙古大軍(jun) 西征的路線、也沿著旅蒙旅俄的商路,先北上庫倫(lun) 、科布多、烏(wu) 裏雅蘇台,再南下阿勒泰、塔城、霍城、博爾塔拉,進入伊犁,從(cong) 而讓橫穿南北的東(dong) 西天山,成為(wei) 所謂“長城”的天然延伸。作為(wei) 國家戰略的排兵布陣及迂回發兵北疆的壯舉(ju) ,清政府這種遼闊視野與(yu) 遠大思路是前無古人的。

而讓三路西進清兵,去走始於(yu) 古都長安,經蘭(lan) 州、武威、張掖、酒泉、嘉峪關(guan) 、玉門、安西、星星峽,經新疆至西亞(ya) 的“絲(si) 綢之路”,顯然是不可能的。這條穿越河西走廊,向西直達歐洲的古代貿易通道,中間橫著巴丹吉林和庫木塔格兩(liang) 大沙漠,根本就不適合千軍(jun) 萬(wan) 馬的西進。

反過來說,長城一路向西,出了嘉裕關(guan) 後,就在一片荒沙邊上止步,便不再往西走了。而穿過星星峽再向西上下左右,則是巴丹吉林與(yu) 庫木塔格沙漠,就進入新疆哈密了。此時,我們(men) 已經遠遠地望到了天山。

不論是燕趙北長城,還是秦漢長城,或是明長城,其分布地域和東(dong) 西走向都大體(ti) 一致。它們(men) 都位於(yu) 我國北部,即蒙古高原山地到華北平原地形的長城過渡地帶。這個(ge) 地帶又是樸實淳厚的農(nong) 業(ye) 民族與(yu) 粗獷豪放的遊牧民族碰撞對峙的融合帶。張家口察哈爾部即是如此,他們(men) 太熟悉長城沿線的攻防是怎麽(me) 回事了。

以秦漢、明長城為(wei) 代表的萬(wan) 裏長城,由西向東(dong) ,自甘肅玉門關(guan) 外,沿著河西走廊北側(ce) ,東(dong) 行徑沙漠和黃土高原的交接處,長城很巧妙地繞過黃河天險,隻在老牛灣或是府穀向漠北招了一下手,再循著內(nei) 蒙古高原和冀北山地交錯帶,蜿蜒在燕山和太行山山嶺的背脊上,隨山勢而轉,直抵東(dong) 方山海關(guan) 大海邊緣。毫無疑問的是,北部長城就是在漢(滿)蒙農(nong) 牧區之間遊走。

長城的東(dong) 南部地形以平原、丘陵為(wei) 主,除黃土高原地勢較高外,大部分為(wei) 海拔200以下的平原和海拔500米以下的丘陵,地形平坦、開闊,耕地集中邊片;北部,自西向東(dong) 有阿拉善高原、內(nei) 蒙古高原和大興(xing) 安嶺山地,海拔大部分在1000米以上,是我國天然草場麵積最大、分布最集中的地區。

北方長城所在的地域,大部分是蒙古高原向華北平原過渡的起伏的丘陵、低山地區。長城布設選擇在這樣的過渡地形是因為(wei) :在生產(chan) 力水平較低,相互爭(zheng) 戰以步兵、騎兵為(wei) 主的情況下,大江、大河及崇山峻嶺等天險,不需要修築軍(jun) 事設施,其本身就可作為(wei) 防禦體(ti) 係的重要組成部分。所以,早期古代戰爭(zheng) 防禦體(ti) 係的布局,主要是首先要利用天然設施。

但是戰國、秦漢,以及明長城,幾乎都是利用了我國這條東(dong) 北——西南、東(dong) ——西走向的,由高原到平原的低山丘陵、戈壁灘為(wei) 主的過渡地表。這種地形過渡帶的特點往往是地勢的絕對高度不一定很高,但是相對的高差大,地形崎嶇,變化多端。成為(wei) 既可攻,又可守的絕佳區位。

特別是北部長城帶的中段和東(dong) 段。長城帶中段,包括寧夏、陝西、內(nei) 蒙古、山西西部等省區,在蒙古高原和黃土高原之間形成一係列界山,如賀蘭(lan) 山、狼山、大青山等。山地呈不對稱狀,北緩南陡。長城帶東(dong) 段,包括今山西北部、河北北部(察哈爾、熱河)、遼寧、內(nei) 蒙古東(dong) 部等地段。地處內(nei) 蒙古高原向東(dong) 北、華北平原的過渡地帶,主要山脈有燕山、太行山、大小興(xing) 安嶺、長白山及遼東(dong) 、遼西丘陵。山地兩(liang) 級階地間相對高度大、地勢陡峻、險要。長城帶北部的內(nei) 蒙古高原卻是地表平整、沒有高峻的山嶺,隻有起伏和緩的殘丘和崗阜,甚至在多倫(lun) 諾爾至察哈爾張家口一帶形成壩頭。居中崎嶇的過渡地帶當然成為(wei) 進行埋伏、了望、控製咽喉的最好軍(jun) 事基地。長城帶南部是一望無際的華北平原。

戰國時期,黃土高原還是片森林草原。當時,以黃河為(wei) 中心的中原地區的農(nong) 耕民族為(wei) 防禦北方遊牧民族侵擾,秦、趙、燕都在當時農(nong) 區的邊緣修築長城。而北至太原、中山,東(dong) 至大海,西至西寧,其北部包括天水、安定、北地、上郡以及河西走廊一帶,均屬畜牧經濟區。

戰國秦長城,為(wei) 防衛以鹹陽為(wei) 中心的關(guan) 中平原而築長城,自甘肅臨(lin) 洮東(dong) 行,經寧夏固源、甘肅環縣以北,北行至陝北榆林,再折向東(dong) 北,止於(yu) 黃河西岸。

趙北長城是為(wei) 護衛以國都邯鄲為(wei) 中心的農(nong) 耕區,北築長城自河北宣化沿桑幹河向西南,往恒山達雁山,再向西北折入陰山止於(yu) 高闕。

燕北長城是為(wei) 護衛以國都薊為(wei) 中心的農(nong) 耕區,分布在今張家口、赤峰、遼河、丹東(dong) 一帶。

秦始皇統一中國後,在北麵、東(dong) 麵,將原燕、趙、先秦長城加以鞏固、整修。同時,隨著大規模的屯墾實邊,農(nong) 耕區向西部河套一帶擴展,增修了自內(nei) 蒙古河套地區經寧夏賀蘭(lan) 山麓至甘肅蘭(lan) 州附近的一段長城。

西漢長城擴建的重點也在西部,增建了河西走廊長城,以保衛新擴的酒泉、張掖、武威等肥沃的綠州農(nong) 耕業(ye) ,同時也保衛了通往西方的交通要道——絲(si) 綢之路。

明長城的修建、主要是為(wei) 防禦北方蒙古民族而建,由於(yu) 雙方力量對比的變化,明長城的位置比秦漢長城向南後退。

2000年來,隨著民族力量的變化,曆史上各部落、各民族的統治者,為(wei) 了奪取空間領域,長城所在地帶既宜牧又可擴耕的自然地理環境,往往是直接摩擦碰撞,你進我退,我進你退長期拉鋸對峙,戰事頻繁。大體(ti) 上以大興(xing) 安嶺遼河中上遊——燕山——太行山以北、以西,推進至今日——陰山山陰——鄂爾多斯高原東(dong) 緣(除河套平原)——祁連山脈(除河西走廊)——昆侖(lun) 山為(wei) 界線。

漢武帝以其強大的武力擊敗匈奴,並築長城以阻隔北方匈奴的侵擾。明代雖然推翻了蒙古大元政權,但開國之初就無法徹底消滅蒙古人的殘餘(yu) 勢力。蒙古是北退,而不是滅亡。陰山山脈就是蒙古人殘餘(yu) 部族察哈爾、喀爾喀、厄魯特三個(ge) 部落向南侵犯的根據地。作為(wei) 分隔兩(liang) 種力量的長城也隨之南縮。當明朝勢力轉弱後,更難以對付蒙古統治者的侵犯,隻能防禦,鄂爾多斯南邊一段長城就是在這種形勢下築起來的。

問題在於(yu) ,從(cong) 元至明,特別是至清,長城已經是不具有決(jue) 勝意義(yi) 的戰略武器了。說它是天然擺設也不為(wei) 過。同樣是由北方遊牧狩獵民族過渡發展而來的清朝女真,卻對緊靠長城邊沿地帶的西域極為(wei) 重視。

他們(men) 在處理西域問題上目光如炬地胸懷遠大。

滿清以騎射立國,入主中原後,軍(jun) 事上長期奉行大陸固疆防禦政策,用兵重點則多著眼於(yu) 西北、西南這兩(liang) 大戰略方向。僅(jin) 就西北而言,該地區自明末清初以來,一直是中央政府的心腹之患。內(nei) 有蒙古準噶爾部、青海和碩特部(羅卜藏丹津)、新疆回部(大小和卓)等少數民族長達近一個(ge) 世紀的武裝割據和叛亂(luan) ,外有素懷侵華陰謀的沙皇俄國居心叵測、步步進逼。

麵對如此動蕩不安的北疆局勢,滿清政府自然會(hui) 感受到巨大的威脅與(yu) 壓力。他們(men) 深知,一旦新疆陷入敵手,則包括青藏、蒙古在內(nei) 的整個(ge) 北疆(乃至西南局部)都會(hui) 有全局失控、通盤糜爛的可能。而這不僅(jin) 意味著國土的淪喪(sang) ,更將直接動搖清朝國本,並嚴(yan) 重破壞中國的大一統局麵。

因此,自康熙以降,曆代清帝皆對西北局勢保持了高度關(guan) 注,並朝這一戰略方向,動員和投入了相當大的國家武裝力量,對新疆實施有效管控。關(guan) 於(yu) “重兵鎮守、屯田安民、鐵腕平亂(luan) ”還是放在後麵再說。

長城的最西端,在視覺上接近新疆哈密的時候,卻在那片大漠的天然屏障前止步了。迎麵而來的就應該是天山山脈了。

在草原地帶從(cong) 事遊牧生活的民族,當然也具有天然的商業(ye) 民族的素質。與(yu) 另外的民族進行交往則是必須的,也是他們(men) 發展的內(nei) 在動力。被東(dong) 西走向的天山巨大山脈及生活在此的西域綠洲之地所隔斷開來的民族,卻在長城戰事不斷的縫隙中,贏得了發展。河西走廊之西不是盡頭,絲(si) 綢之路則從(cong) 天山腹地幸運地穿過。

事實上,中原與(yu) 西域的聯係一直沒有停止。稱雄北亞(ya) 的匈奴,震動整個(ge) 亞(ya) 洲的突厥、橫跨歐亞(ya) 的蒙古,以及不再需要長城的滿清,其擴張的速度與(yu) 力量,是今天所無法理解的。可以肯定的是,力量並不在於(yu) 遊牧經濟所帶給他們(men) 的財富本身,而是他們(men) 骨血裏必須要成為(wei) 這場和農(nong) 耕地區或狩獵地區進行交往的主唱。隨著商業(ye) 利益的獲取,他們(men) 迫切需要提高中轉者的地位和勢力。進而,控製貿易商路,樹立他們(men) 與(yu) 西方更牢固、更廣闊的商業(ye) 範圍。這就為(wei) 那些遊牧國家開疆拓土的埋下了伏筆,也使其曆史更加絢麗(li) 多彩。

匈奴控製著天山北麓的東(dong) 西交通路,決(jue) 定著到達伊朗的絕對權力;而突厥則在科布多烏(wu) 裏雅蘇台一線的阿勒泰山地區,與(yu) 中原進行絲(si) 綢貿易。他們(men) 不僅(jin) 掌控天山北部的商路,也決(jue) 定著伸向錫爾河以北的廣闊草原地帶、鹹海、裏海北岸。通過他們(men) 再向西進入阿姆河流域及阿富汗方向。

蒙古帝國能掃平歐亞(ya) ,絕不是像坊間傳(chuan) 說的那樣,蒙古大軍(jun) 隻是野蠻地胡打亂(luan) 殺地攻城掠池。也不是後世文人所總結的“元曲”蘭(lan) 花指,文學史把蒙古大軍(jun) 的鐵血剛骨,全部軟化成皇室清唱小曲,多少有點對不住蒙古的強大了。

蒙古大軍(jun) 所到之處,無一不是沿著有序的北上而西的亞(ya) 洲體(ti) 內(nei) 密如血管的重要商路而前進的。蒙古大軍(jun) 西征徹底摧毀了當時自亞(ya) 洲西部到中部,接近新疆的,已經建立了鞏固地盤的伊斯蘭(lan) 商權。重新建立以蒙古帝國為(wei) 中心的商業(ye) 圈是它的最終目標。忽必烈之後,欽察汗國、窩闊台汗國、察合台汗國、伊利汗國,依托著蒙古高原,從(cong) 北向南地排列在今天的新疆及中亞(ya) 五國的範圍內(nei) 。

從(cong) 西向東(dong) 的天山山脈,引導著北部的草原遊牧民族進入天山綠洲,並促其轉變為(wei) 農(nong) 業(ye) 民族。當建立在蒙古的回鶻汗國崩潰之際,四處逃亡的一部分,則進入天山北麓的別失(矢)八裏。他們(men) 順著天山博格達山路,進入山南的吐魯番盆地高昌故地,並擴散到庫車以南。在此期間,他們(men) 在綠洲定居下來,轉變為(wei) 從(cong) 事農(nong) 耕的商業(ye) 民族。而從(cong) 西部天山北側(ce) 的碎葉,也有一支滲透到了天山山南的喀什噶爾、葉爾羌、於(yu) 闐。如此,天山山路無形當中成為(wei) 各民族流動交往的導管。天山作為(wei) 遊牧民族與(yu) 綠洲民族的分界線和交往線,繼續保持著它自古以來的作用。

萬(wan) 裏長城是一道把中原與(yu) 漠北分開的人工屏障,但北方遊牧民族卻屢屢越過長城向農(nong) 耕地區擴張。這種南北的對抗鬥爭(zheng) ,一直到滿清,似乎終結。但是,農(nong) 耕與(yu) 遊牧這兩(liang) 種生活方式,又何嚐不是從(cong) 相互依存支援的角度而發展起來的生產(chan) 生活品的交換呢?在萬(wan) 裏長城要地關(guan) 口設置關(guan) 市,讓北方的馬牛羊與(yu) 中原的茶穀絲(si) 綢的南北物資交換成為(wei) 現實。雖然,長城是戰爭(zheng) 的產(chan) 物,卻也是農(nong) 耕與(yu) 遊牧兩(liang) 種文化進行接觸、和解的媒介。

天山山脈亦是如此,它在曆史上的作用似與(yu) 長城相似。從(cong) 大政治地理的角度,是否可以把天山山脈看作是萬(wan) 裏長城的自然延長線呢?也就是說,把人工長城終點延長到自然的南北天山山脈連成一條線,來分析北方遊牧與(yu) 內(nei) 地農(nong) 耕之間的血肉聯係,那它們(men) 就不僅(jin) 隻是邊界線,更是兩(liang) 種生活、兩(liang) 種文化的交往線了。

毫無疑問,天山路不僅(jin) 把以往的京師、張家口、庫倫(lun) 、恰克圖、烏(wu) 裏雅蘇台、科布多、唐努烏(wu) 梁海等北部地區,繼續延長,串成一條線。同時,天山路還通向西亞(ya) 腹地的所有地方。新疆的伊犁、塔城(塔爾巴哈台)、阿克蘇、烏(wu) 魯木齊全以天山為(wei) 基點、為(wei) 中軸而展開。

西部安則中國安。伊犁穩則新疆寧。大清江山就不會(hui) 動搖。

果然,不知天高地厚的準格爾勒噶爾丹,不甘稱臣為(wei) 藩,終於(yu) 在沙俄的縱使下,向大清示威。他們(men) 沿著天山路,由西而東(dong) ,向大清打過來了。

六、清代察哈爾蒙古的曆史擔當

察哈爾蒙古,是成吉思汗先世孛兒(er) 隻斤家族的直係後裔。察哈爾,《明史》稱“插漢兒(er) ”,又稱作“插酋”、“插漢”, 原為(wei) 明代蒙古汗的直轄部,蒙古舊部落名。察哈爾一詞,蒙語譯作白海之意,也有說意起伏的高地、坡地。因近邊, 故稱“察哈爾”, 即蒙語“邊”的意思, 也有“接近長城”的說法。察哈爾存在於(yu) 今天的壩頭上下可鑒一斑。

元至正二十八年,明洪武元年(1368),元朝滅亡。元朝帝室由大都(今北京)退往上都(今多倫(lun) 西北正藍旗東(dong) 上都河北岸),蒙古內(nei) 部自此陷入長期的無主互爭(zheng) 雄長的局麵。時至明代中葉,由元而分化為(wei) 察哈爾、喀爾喀、厄魯特(亦稱衛拉特)三支強部。這便是我詩中所說:這是康熙初年一支狂舞的嶄新世紀。而蒙古人的後裔——察哈爾、喀爾喀、厄魯特三個(ge) 部落仍在支撐著蒼生天。

就在元滅之時的洪武年間,厄魯特蒙古遷帳嫩江,其他部眾(zhong) 則屬察哈爾部。明成化十六年(1480年),成吉思汗十五世孫巴圖蒙克被扶立為(wei) 汗,號達延汗,統一蒙古各部,達延汗自領左翼,設帳於(yu) 察哈爾境內(nei) 。弘治元年(1488年)夏,滿都魯仍立為(wei) 可汗,六年(1494年)仍顏猛可汗自稱小王子。嘉靖年間,仁義(yi) 的布希汗因厭惡同族爭(zheng) 鬥相仇殺,在一輪紅日正在升起的時候,昂首闊步地率領自己的部眾(zhong) 遷帳遼東(dong) 邊外,自稱土巒。

1604年,察哈爾部蒙古林丹汗繼位。林丹汗時,察哈爾成為(wei) 蒙古強部。當時,後金勢力和影響已波及到蒙古邊緣各部。林丹汗與(yu) 明聯合,共同抗擊後金努爾哈赤勢力。後金天聰八年(1634年),林丹汗反清兵敗,西退青海,卒死。林丹汗其子孔果爾額哲率部降後金清兵,其部編旗駐義(yi) 州邊外,並被封為(wei) 親(qin) 王。

從(cong) 大清康熙到乾隆,對蒙古諸部的態度是不同的。根據各地蒙古諸部歸順大清的政治表現,首先打破其原先以血緣關(guan) 係為(wei) 紐帶建立的部旗,進行了分而治之,重新編旗劃界。

清朝把蒙古各部分劃為(wei) 外藩與(yu) 內(nei) 外蒙古兩(liang) 大類。其中,把漠南蒙古24部,劃分為(wei) 6盟49旗。而漠北喀爾喀蒙古4部,劃為(wei) 4盟86旗。青海蒙古4部,劃為(wei) 1盟29旗。同時,還另設阿拉善厄魯特1旗、烏(wu) 蘭(lan) 烏(wu) 蘇厄魯特2旗、額濟納土爾扈特1旗、伊犁土爾扈特、和碩特4部10旗、阿爾泰土爾扈特2部3旗、科布多杜爾伯特7部16旗等,共計198旗。

以上為(wei) 劄薩克外藩蒙古旗。外藩蒙古,又分為(wei) 內(nei) 劄薩克和外劄薩克兩(liang) 部分。

而漠南蒙古24部的6盟49旗,則是內(nei) 劄薩克,掌握著兵權,直屬於(yu) 清政府理藩院統轄。漠北喀爾喀蒙古的4盟86旗、青海蒙古、厄魯特、杜爾伯特、土爾扈蒙古各旗,均屬於(yu) 外劄薩克。他們(men) 無兵權,歸清廷駐疆當地將軍(jun) 大臣調遣,再統轄於(yu) 理藩院。

內(nei) 屬蒙古旗,不設劄薩克,也不給世襲封爵。不管在哪裏駐防,全由清廷派遣駐各地的將軍(jun) 、都統、大臣管轄。旗內(nei) 設總管,由清廷兼任。大清規定,內(nei) 屬蒙古各旗總管“官不得世襲,事不得自專(zhuan) ”。

內(nei) 屬蒙古旗為(wei) :察哈爾八旗、歸化土默特二旗、伊犁察哈爾八旗、紮哈沁二旗、厄魯特八旗、唐努烏(wu) 梁海五旗、阿爾泰烏(wu) 梁海七旗、塔爾巴哈台、科布多厄魯特、明喀特蒙古等十四旗,以及大興(xing) 安嶺地區索倫(lun) 部五旗,共計59旗。

康熙十四年(1675),額哲之侄布爾尼舉(ju) 兵反清,布爾尼兵敗身亡。餘(yu) 眾(zhong) 被遷至宣化、大同邊外,編為(wei) 察哈爾八旗,分左右兩(liang) 翼,並在張家口設立都統,管轄察哈爾八旗軍(jun) 政事務。為(wei) 內(nei) 屬蒙古。除正白、鑲白、正藍三旗駐獨石口外,鑲黃、正黃、鑲紅、正紅四旗駐張家口,鑲藍一旗駐殺虎口。而這一年,察哈爾蒙古兵,參與(yu) 了南征吳三桂之叛,大兵從(cong) 張家口開過。1681年,這批察哈爾蒙古兵南征平息吳三桂後,凱旋之旅則由張家口出塞複歸察哈爾。後安置在四子王旗。

此後,察哈爾兵的忠勇,深得大清之信賴,並以自己的驍勇善戰和忠誠,為(wei) 大清中華立下汗馬功勞。

其實,從(cong) 地理位置上說,地處多倫(lun) 諾爾、康巴諾爾、獨石口、張家口一帶的察哈爾蒙古人,與(yu) 身居京師的滿清政府所在地北京也是最近的。察哈爾順從(cong) 中央政府,並用自己的力量保衛自己的家園和利益,更是名正言順的事情。

清初,蒙古各部分布在以大漠為(wei) 中心的中亞(ya) 腹地和東(dong) 北亞(ya) 幹燥、半幹燥的蒙古高原地區。清之後,蒙古高原地區擺脫了長期的戰亂(luan) 紛擾,北方諸民族在大清龍旗大一統多元化的格局下,漸漸恢複了元氣。北部邊疆地區遊牧民族與(yu) 中原農(nong) 耕漢族重新開始了互通有無的經濟、文化的密切聯係。

察哈爾終於(yu) 在大清的“關(guan) 照”下,成為(wei) 大清國範圍內(nei) 獨一無二的特別行政區域。

重要的是,察哈爾的東(dong) 、北、西三麵全是自己的遊牧領地,而它的南麵,則是地處京師的農(nong) 耕地帶(即今天的察南一帶)。察哈爾草原天然的地理位置,使它不僅(jin) 有傳(chuan) 統遊牧的技巧,同時,它對漢人的墾殖耕作也不陌生。從(cong) 這種意義(yi) 上說,察哈爾人所具備的生產(chan) 、生存方式,是其他蒙古各部所沒有的。這便是張家口、庫倫(lun) 、恰克圖旅蒙旅俄貿易發展的最初基礎。

以察哈爾張家口為(wei) 中心的“蒙漢”貿易交流,這概念真的對嗎?說到底,察哈爾的“民族角色”是含糊不清的。在某種意義(yi) 上說,以往流傳(chuan) 在張家口、內(nei) 蒙古一帶的所謂“蒙漢貿易”,大多是指中蒙、中俄貿易。以往提出“蒙漢貿易”,這一概念的專(zhuan) 家學者,無外一不是站在“漢”立場上,來分析與(yu) 研究發生在一二百年前中國正北方的對俄貿易。是的,怎麽(me) 可以忽視“大清王朝”姓“滿”,這一最基本的前提呢?我們(men) 不能無視以察哈爾蒙古,在張家口存在的最基本的時間要素,以及民族界定。

在1911年民國成立之前,全國都是滿清的天下。大清中央政府的國家意誌與(yu) 行為(wei) ,以及由此而衍生的民間貿易,無論它的生意對象是蒙還是俄?也無論它的經商主體(ti) 是蒙還是漢?是山西人還是直隸人?它的滿清臣民身份是改變不了的。相對於(yu) 蒙古各部而言,乃至對俄羅斯對歐洲,察哈爾雖然是蒙古,卻也是漢,也是清。除了民間意義(yi) 上的經濟貿易之外,它行使的還具有滿清意味的“國家”色彩。這種特殊位置,在全部蒙古各部中是獨一無二的。

通過對並沒有被明代徹底消滅的蒙古(大元帝國隻是退居漠北而已),實行新的編旗劃界,大清鞏固了新的領地管轄範圍。到了康熙、乾隆時,無論是漠南,還是漠北的蒙古各部,畜牧生產(chan) 都得到了長足的發展。

漠北喀爾喀四部在康熙年間,屢被厄魯特噶爾丹武裝侵犯,內(nei) 遷至漠南地區,牲畜喪(sang) 失殆盡。“西部喀爾喀等地,原在茂岱察罕庚爾、紮卜堪河等處遊牧”,卻被準噶爾部用強占據。噶爾丹叛亂(luan) 被平定後,清朝政府才重新又將原喀爾喀蒙古西北部地區調整劃定給他們(men) 。

為(wei) 避免喀爾喀西部與(yu) 準噶爾部因牧地紛爭(zheng) 再起戰火,乾隆五年(1740年)至三十七年(1772年)先後五次對喀爾喀四部遊牧地進行了調整。這樣,紮薩克圖汗部、賽音諾顏部、土謝圖汗部和車臣汗部各旗,畜牧業(ye) 才開始興(xing) 旺起來。

漠西準噶爾部在清代前期,為(wei) 爭(zheng) 奪渾台吉汗位,戰事不斷。畜牧業(ye) 經濟慘遭荒蕪。乾隆之後,準噶爾部騷亂(luan) 被平定之後,畜牧業(ye) 生產(chan) 得到較快的發展。18世紀中葉,準噶爾部也曾派出大型商隊,趕著成千上萬(wan) 的牛羊馬和駱駝,先後進入肅州、東(dong) 科爾、歸化城及張家口,進行過八次貿易,並交換互市。

而漠北喀爾喀蒙古各旗劄薩克王公和主要寺院的呼圖克圖等上層喇嘛,個(ge) 人擁有牲畜動輒以數萬(wan) 計。清人曾有“牛羊白散千屯雪,群牧牛羊量論穀”的詩句,以形容其數不勝數,並不誇張。

清初,清政府設立在塞外蒙古各地(即我們(men) 今天所說的壩上壩下一帶)的官牧場、馬廠多達230餘(yu) 處,每處牧放牲畜約有200萬(wan) 隻左右。康熙四十四年,玄燁巡視漠南察哈爾蒙古地區時說:“曆觀宋、明之時,議馬政皆無上策,牧場唯口外為(wei) 最善。今口外馬廠孳生已及十萬(wan) ,牛有六萬(wan) ,羊至二十萬(wan) 。”“前巡行塞外時,購買(mai) 牲畜彌漫山穀間,曆行八日,猶絡繹不絕。”可見,在清時,察哈爾蒙古,是一片草豐(feng) 水美、牛羊成群的富饒之地。萬(wan) 馬奔騰、千駝競走,讓距離京師最近的察哈爾八旗,成為(wei) 大清八旗之外的最親(qin) 最信。

察哈爾,不僅(jin) 僅(jin) 隻是滿(漢)蒙交匯之地,更是滿(漢)蒙物資交易的前沿地帶。此時的蒙古人的所有交換,完全是從(cong) 所需要的物品出發,而不是斤斤計較的等價(jia) 交換。

清初,蒙古王公在值年班、朝覲和進貢來北京時,都是要隨帶人數眾(zhong) 多的商隊,攜帶大量的毛皮等畜產(chan) 品和土特產(chan) 物品,來北京進行交易。康熙八年(1651年),漠北喀爾喀蒙古土謝圖汗部,一次就派遣來京貢使及商隊984人。康熙二十二年(1683年),新疆準噶爾部諸蒙古王公每年派遣來京的貢使及商隊“或千餘(yu) 人,或數千餘(yu) 人,連綿不絕”。更多的喀爾喀蒙古王公和厄魯特諸部蒙古則是在清政府指定的歸化城、張家口、張掖等地進行互市易物交換。

清代前期,清政府在北京紫禁城外西南部,設有“裏館”,在安定門外設有“外館”。專(zhuan) 供來京朝貢的蒙古王公和商隊居住。在城北黃寺的“西黃寺之東(dong) 為(wei) 蒙古館,市廛櫛比,屋瓦鱗次,充街溢巷,隻見明駝,列肆連箱,唯陳服匿,而居人除蒙古外,皆賈人也。殷闐闐,有如素封矣”。今天的黃寺、馬甸一帶是清初最大的蒙古貿易集市地點。

康熙三十年(1691年),清廷召集漠北喀爾喀三部和漠南蒙古四十九旗王公,在多倫(lun) 諾爾舉(ju) 行會(hui) 盟時,與(yu) 會(hui) 的蒙古王公、貴族和上層喇嘛,都一致要求康熙帝放開政策,允許更多的內(nei) 地商賈,到蒙古各地進行交換貿易,以通有無。僅(jin) 靠貢使及商隊,遠遠滿足不了蒙古地區所需要的茶葉等生活用品和農(nong) 具,以及對內(nei) 地出產(chan) 的糧食、布帛和手工業(ye) 產(chan) 品的需求。這與(yu) 蒙古俺答汗要求明朝開設馬市的訴求是一致的。

此前眾(zhong) 多的蒙古各部,是進不了京城進行交易的。同時,清政府隻允許內(nei) 地商賈們(men) 在歸化城、張家口、多倫(lun) 諾爾、青海西寧、甘肅張掖等地,在清政府派遣官吏監督之下,與(yu) 蒙古派遣來的商隊,進行定期有限的交換貿易。清廷敕“令喀爾喀於(yu) 張家口、古北口貿易”,“厄魯特於(yu) 張家口、歸化城貿易”。大清明令規定嚴(yan) 禁蒙古王公、台吉和阿拉特自由進入長城以內(nei) 地區,進行互市易物交換。可見大清對遠在天邊的厄魯特蒙古的防範之心,並沒有放鬆。這些規定束縛和限製了蒙古各部畜牧業(ye) 與(yu) 農(nong) 耕區物產(chan) 的交流與(yu) 發展。物資緊缺,卻刺激了進入蒙古地區的“旅蒙商”賈,不等價(jia) 交換、高利盤剝的貪婪欲望。

大清政府統一蒙古各部後,蒙古地區建立了一種長期穩定的社會(hui) 和平發展局勢。大清深知廣袤遼闊的蒙古各部,不僅(jin) 能為(wei) 滿清及內(nei) 地中原地區提供畜產(chan) 需求,同時,它的穩定與(yu) 發展,更是大清江山鞏固的基石。

在大清時代,臨(lin) 近長城沿邊地區的河套、土默川平原,錫拉木倫(lun) 河(西遼河)、嫩江流域及地處長城沿線的漠南察哈爾地區,農(nong) 業(ye) 生產(chan) 都已經有了一定規模的發展。漠南察哈爾和東(dong) 部蒙古科爾沁、達翰爾、索倫(lun) 、鄂溫克等遊牧民族,除經營畜牧業(ye) 、林業(ye) (狩獵)、漁業(ye) 之外,亦能開墾土地,經營小量種植。高士奇在陪玄燁帝巡行漠南察哈爾蒙古地區時,寫(xie) 過《鬆亭紀行》。他說:“所經時見蒙古人,在山坳向陽處”開墾條塊耕地,“土地肥沃,居者賴以耕耨,僅(jin) 僅(jin) 稗稷,不設溝壟,播種之後,聽其自生”。由此可見,察哈爾蒙古人種地,隻是漫撒籽種粗放種植後,便縱馬他處遊牧。他們(men) 種植糧食,隻是為(wei) 冬春枯草季節接羔和供部分瘦弱牲畜做飼料所需。

在鄂爾多斯河套地區和陰山南麓的土默川平原等地,在內(nei) 地遷來定居的漢族農(nong) 民的影響下,農(nong) 業(ye) 生產(chan) 技術迅速得以傳(chuan) 播。康熙二十七年(1688年),張鵬翮奉命出使俄羅斯時,出察哈爾張家口,在漠南西部地區看到“蒙古帳外有場圍,稚子以木 炒糜子”的農(nong) 業(ye) 收獲情景。而乾隆巡行漠南蒙古地區時,則即興(xing) 作《蒙古田》詩:“蒙古昔種田,撒種委之去。謂曰靠天收,秋成返刈獲。其去非無因,或獵或考牧。而今則不然,均勻耕耨務。”從(cong) 乾隆帝詩中,他所看到的靠近長城邊上的遊牧蒙古,已經兌(dui) 變成亦牧亦農(nong) 或是農(nong) 牧兼營。

其實,這何嚐不是大清王朝整治遼闊蒙古或是遙遠西域的長遠國策呢?

在蒙古地區開墾土地,屯田種植,發展人畜都需要的糧食和飼料,對進一步鞏固蒙古地區的穩定發展、戰勝風雪災害的襲擊,提供了必要的保障。

在漠北喀爾喀蒙古,為(wei) 了就地解決(jue) 邊塞駐防清軍(jun) 用糧和蒙古牧民的食用及牲畜過冬飼料所需,有條件開墾種植農(nong) 作物的地區,清朝政府曾多次從(cong) 內(nei) 蒙古地區派遣懂農(nong) 業(ye) 生產(chan) 的蒙漢民眾(zhong) ,並組織當地駐防軍(jun) 隊,開墾農(nong) 耕,種植糧食。

康熙五十五年(1716年)春二月,清政府調遣河套土默特部蒙古人一千名,前往漠北喀爾喀蒙古烏(wu) 蘭(lan) 固木等地墾荒種田,對開墾“所需牛種田器”,康熙帝敕令準以“動支正項錢糧,購買(mai) 發往”。康熙五十七年(1718年),七月,清政府又將大批服刑贖罪犯人,遣往漠北科布多、烏(wu) 蘭(lan) 固木等地,築城建塞,屯田農(nong) 耕。這些軍(jun) 民屯田守塞,開發農(nong) 業(ye) ,種植糧食穀物,多為(wei) 大麥、糜子、蓧麥等耐寒成熟期短的作物。

一時間,在漠北蒙古至北疆地區屯田墾荒,業(ye) 已成為(wei) 大清治下的常態。當時,在克魯倫(lun) 河流域和北部薩彥嶺與(yu) 唐努山脈北麓盆地,以及在唐努烏(wu) 梁海地區克木赤克河、烏(wu) 魯克木河、貝克木河流域等地,均有蒙古族牧民,選擇土地肥沃的地方,種植耐寒作物。

如此看來,大清國三征準噶爾、平定噶爾丹後,所選用察哈爾蒙古兵、索倫(lun) 兵、錫伯兵們(men) 西遷伊犁,並讓他們(men) 永久駐防,是有遠大戰略思考的。同時,這也與(yu) 漠南察哈爾部有著墾荒屯田經驗是分不開的。

七、清代察哈爾隸屬於(yu) 阿爾泰軍(jun) 台

Chahar Zhangjiakou and Altai army station

過去,我一直以為(wei) ,地處北京上方的察哈爾張家口,與(yu) 遙遠的新疆,在地理方位上根本沒有任何必然的聯係。這種旅遊團隊般的鼠目寸光思路,直接導致了我們(men) 看問題的短視。

清代人俯視的大地理概念,簡直就是衛星圖般的精準,讓我們(men) 後人汗顏之極。

康熙三十二年,在平定噶爾丹叛亂(luan) ,統一新疆後,清政府為(wei) 鞏固領土完整和維護邊疆統治,采取了一係列治邊政策。視伊犁為(wei) 新疆的軍(jun) 事、政治和經濟中心,為(wei) 加強西北邊疆與(yu) 中央的緊密聯係,特在漠北、漠南蒙古地區設立驛站。其中卡倫(lun) 、軍(jun) 台、營塘、驛站等都是清代在新疆設置的交通運輸管理機構。卡倫(lun) 是蒙古語“harool”,意為(wei) 哨所、崗哨,清代沿用這一名稱。

各台路(驛路)擇水草豐(feng) 盛,距離適中的地方安布台站(即驛站,蒙語“烏(wu) 日特”)。諸路中,張家口至四子王旗部落、歸化城、阿爾泰新城——烏(wu) 裏雅蘇台,三路皆穿過察哈爾興(xing) 和(張北)境內(nei) 。

張家口至烏(wu) 裏雅蘇台、科布多一路,被大清叫作“阿爾泰軍(jun) 台”。此軍(jun) 台直接隸屬於(yu) 理藩院。其功能,除遞送公文消息外,因公赴蒙入京,押解犯人,輸送官兵,乃至行旅也假台站,更兼“路通蔥鄯(天山北路),侯騎所從(cong) 出”,實為(wei) 京城、內(nei) 地通往西北邊疆的一條軍(jun) 令通訊、貿易交通、行軍(jun) 用兵的軍(jun) 事大動脈。每座卡倫(lun) 都負有通訊、巡察以及瞭望等重要任務,不過軍(jun) 事任務主要是對內(nei) (稽查遊牧),而不是對外。因此新疆地區的卡倫(lun) 無論是從(cong) 國防上,還是在政治、交通、經濟方麵都起了一定作用。

阿爾泰軍(jun) 台全程2276公裏。台站分布44個(ge) ,大站29個(ge) ,腰站15個(ge) 。重要的是,軍(jun) 事上總理軍(jun) 台事物總管、副總管各一員,全駐紮在張家口;而主理交通驛道的張家口驛傳(chuan) 道一員也駐張家口。而賽爾烏(wu) 蘇驛傳(chuan) 道一員則駐蒙古賽爾烏(wu) 蘇,分管內(nei) 外蒙古境內(nei) 所在台站。以上三衙門各設筆帖式文書(shu) 一名。

阿爾泰軍(jun) 台全台分為(wei) 四段,依次稱察汗拖羅海台(分理1~12台)、布魯圖台(分理13~23台)、賽爾烏(wu) 蘇台(分理24~34台)、窄爾瑪克泰台(分理35~44台)。各段設參領一員,分駐各段首站。在每一站設章京或驍騎校一員,領催一員,站丁10名。又設甲兵,大站10名,腰站1名。參領以下官兵、站丁率由蒙古人充之。以上“一應官兵糧餉、官員養(yang) 廉、兵丁武器,各站口糧羊隻俱資行理藩院轉谘各部開銷”。這種經費保障一直持續到了晚清。

除了布魯圖16~19台,地處沙漠地帶不便養(yang) 馬而設駱駝站外,其他皆設馬站。各站駝馬“或係附近蒙古部落派拔,或係效力廢員(謫貶官員)自備應差。馬駝倒斃孳生也資行理藩院拔補記檔”。

隨著轉運差役加重,馬站也增備駝,額數幾變。同治十年清軍(jun) 整飭台務。定“每台連同舊定額設之數以駝100頭、馬50匹為(wei) 定數。” “不能用馬之處備駝150頭”。清朝後期,又飭內(nei) 外劄薩克旗“幫台”,派人畜應差。運輸高峰期全台動用駝馬達數萬(wan) 乃至數十萬(wan) 之多。

大清自設阿爾泰軍(jun) 台後,每年查台考核一次。即考兵丁武功技藝,又查駝馬肥瘦數目虛實。清末多在口外(即察哈爾張家口)舉(ju) 行三年一次的牧政考驗,順便考校。

軍(jun) 台各站接遞公文,分為(wei) 緩急件。但大多都是快馬加鞭隨到隨送,並填注收文發送時刻。緊要公文須依時限馳遞,不敢停留半刻,其限有日行三百裏、四百裏、五百裏、六百裏幾種。故台站拴馬樁上時刻備著馬。官員等人乘騎,一般限日行三站,所須乘騎、行裝馱畜,均按大清軍(jun) 台規定數目,由各站供備。

如此說來,大清所命察哈爾部三次西遷伊犁,所走的道路,無一不是按阿爾泰軍(jun) 台路各驛站行進的。

顯然,清代察哈爾,對於(yu) 鞏固和維護大清王朝的統治是十分重要的。乾隆二十六年(1761年),清在察哈爾設置都統一職,察哈爾都統以統領駐察哈爾的滿、蒙、漢各旗官兵為(wei) 其職能。都統同清廷的將軍(jun) 一樣,是由清帝特簡(選拔),為(wei) 總領轄區軍(jun) 政民大權的封疆大臣。繼察哈爾都統之後,清廷又於(yu) 乾隆三十八年(1773年),設立烏(wu) 魯木齊都統,於(yu) 嘉慶十五年,設立熱河都統。在清廷三百多年的曆史長河中,全國隻設置過三位都統(察哈爾、熱河、烏(wu) 魯木齊)。清廷遇有戰事,總是調遣這些將軍(jun) 都統參與(yu) ,並視其為(wei) 大清主力國防軍(jun) 。可見,都統確實是清廷所依賴的重要國防支柱之一。

《清史稿·誌》十四卷記載:“乾隆二十六年,設察哈爾都統一人,駐張家口,理八旗遊牧,兼轄防兵,副都統二人,駐左右翼遊牧邊界”。“乾隆二十六年辛巳,是年設察哈爾都統,嵩椿十一月辛醜(chou) 察哈爾都統。”

可見,察哈爾第一任都統為(wei) 嵩椿。時為(wei) 1761年。

都統與(yu) 將軍(jun) 一樣,都是掌管邊疆地區軍(jun) 民大政的封疆大臣,其權力與(yu) 品級同內(nei) 地省督撫相當。

八、乾隆為(wei) 何選察哈爾蒙古西遷新疆

Why did Qian Long choose Chahar Mongolia westward to Xinjiang

1759年,清政府實現了對新疆的統一。

清政府視伊犁為(wei) 軍(jun) 事、政治中心,認為(wei) “伊犁入我版圖,控製遼闊,不得不駐兵彈壓”。清朝統一新疆以後,實行了一係列政策措施,其中移民實邊為(wei) 其一部分。

北疆地理位置重要,而且它擁有優(you) 良的自然資源,但北疆地區卻地廣人稀。此時,沙俄又不斷向遠東(dong) 擴張,而且西麵與(yu) 哈薩克、厄魯特等強悍的遊牧民族為(wei) 鄰,若無充分的防備,易招彼輩入侵。清政府感到現有的兵力不足,不能駕馭目前的局勢。因此,如何加強邊防,征討分裂國賊,防禦外來侵略等問題,就成為(wei) 清朝必須要解決(jue) 的核心問題。

那時,新疆所駐清軍(jun) 都是3年輪換1次。伊犁地區就有駐軍(jun) 17000餘(yu) 名。他們(men) 耗費的軍(jun) 事開支是正常駐防軍(jun) 的好幾倍。對此,在新疆的將領們(men) 深有體(ti) 會(hui) ,他們(men) 不斷陳奏朝廷。朝廷遂決(jue) 定由內(nei) 地調遣大批清八旗兵遷入北疆,攜眷永駐,尤其是以滿洲將軍(jun) 大臣為(wei) 率。

為(wei) 了充實邊防,清朝在北疆實行駐防兵製,從(cong) 內(nei) 地派遣滿州、錫伯、索倫(lun) 、察哈爾八旗兵組成4營,駐守伊犁。

察哈爾蒙古就是在這種背景下西遷至新疆。察哈爾等八旗兵西遷新疆的緣由,就是加強邊防力量,內(nei) 懲國賊,防禦外來侵略,他們(men) 的任務就是戍邊,保家衛國。

察哈爾八旗兵也就成了第一批遷入新疆的八旗兵的一部分。以後陸續又有滿洲、錫伯、達斡爾、鄂倫(lun) 春等八旗兵遷入。北疆的換防兵則分批撤回。

從(cong) 目前的史料可知,察哈爾蒙古西遷新疆駐防一事,最早是由副都統、烏(wu) 魯木齊辦事大臣安泰提出的。清朝統一新疆的翌年,即1760年1月21日,安泰就因烏(wu) 魯木齊馬匹較多,需蒙古兵放牧為(wei) 由而上奏清廷,但其奏報沒有被采納。

同年,大學士傅恒又接到了伊犁將軍(jun) 阿桂請求在伊犁、塔爾巴哈台駐兵屯田的奏折,經他同有關(guan) 官員反複商討後,10月27日向乾隆皇帝呈奏了一道“揀選察哈爾等官兵攜眷移駐伊犁”的長篇奏折,他從(cong) 充實邊防的角度考慮認為(wei) 伊犁等地確實需要增加兵力,故提出要攜眷永駐的建議,他上奏道:

“臣等酌情擬定,揀選京城滿洲兵2000名,黑龍江滿洲、索倫(lun) 兵1000名,察哈爾、厄魯特兵1000名,其中派駐回子各城滿洲兵700名,索倫(lun) 兵300名;派駐伊犁滿洲兵1000名,索倫(lun) 兵700名,察哈爾、厄魯特兵800名;派駐烏(wu) 魯木齊滿洲兵300名,察哈爾兵200名,以更換舊班兵丁。”

大學士傅恒的奏請當天就得到了乾隆皇帝的朱批。

清廷從(cong) 決(jue) 定察哈爾官兵西遷到第一批官兵踏上西遷征程,約用了7個(ge) 月的時間,做好了充分的準備。察哈爾都統巴爾品在給清廷匯報第一批西遷官兵起程時奏到:共有駝2千餘(yu) 峰,馬7千餘(yu) 匹。

關(guan) 於(yu) 西遷兵的起程問題,他們(men) 建議滿洲兵先不必起程,隻派索倫(lun) 、察哈爾兵各500名,不攜帶家眷,其家眷隨同後去500名兵丁及其家眷一同遷移。以上提議均得到了乾隆皇帝的朱批。

西遷前做了充分的準備,對於(yu) 西遷新疆的察哈爾兵丁的挑選清政府是比較重視的,就如何挑選西遷察哈爾兵等,大學士傅恒專(zhuan) 門上奏,提出了挑選西遷兵丁的3個(ge) 主要標準,即:從(cong) 察哈爾兼管厄魯特及察哈爾單身貧困餘(yu) 丁;年富力強者;情願攜眷遷移者。

為(wei) 什麽(me) 強調從(cong) 兼管新舊厄魯特內(nei) 挑選兵丁呢?因為(wei) 察哈爾八旗內(nei) 還有厄魯特兵。因為(wei) 早在康熙年間,康熙帝平定了察哈爾王布爾尼的反叛後,對察哈爾部甚為(wei) 擔心,對其八部拆散、分割,或分別並入他旗。到乾隆二十五年,編成察哈爾八旗,共計54佐,又將新疆、青海、呼倫(lun) 貝爾等地歸附的蒙古零散部眾(zhong) 編成數佐,分隸察哈爾八旗左、右兩(liang) 翼。其中厄魯特人占了15個(ge) 佐,是外部中人數最多的部。

據滿文檔案記載,在第一批西遷的1000名兵內(nei) 有200名厄魯特兵,其中“亦有出征效力,技藝尚好者”。第二批有厄魯特34名。讓他們(men) 回到天山北部的故土,正適合他們(men) ,而且他們(men) 又比較熟悉路線。

之所以要從(cong) 貧困單身男丁中挑選,清政府考慮到隻有貧困戶才肯背井離鄉(xiang) ,因為(wei) 西遷的兵丁生活是有保障的,而且待遇也較一般的兵丁高。這對他們(men) 擺脫貧困也是一個(ge) 機會(hui) ,而且給單身者娶妻,更可激發他們(men) 西遷的積極性。年富力強者主要指曾隨清軍(jun) 出征準噶爾汗國等戰役、受過軍(jun) 事訓練的年輕人,父子兄弟可以同往。而且要自願報名,不得強迫,要攜帶家眷。

察哈爾八旗兵西遷之前,駐牧地在張家口、宣化、大同邊外。另外,在察哈爾地區還設有清政府直轄的商都牧群、明安牧群、太仆寺左、右翼牧群,與(yu) 察哈爾八旗統稱為(wei) 察哈爾十二旗群,察哈爾部成了清代漠南蒙古較為(wei) 特殊的部。

1760年11月10日,理藩院尚書(shu) 富德等官員專(zhuan) 程前往以上察哈爾八旗牧地,遵照傅恒挑選兵丁的標準,用了6天的時間逐一在每個(ge) 旗內(nei) 共挑選了1000名察哈爾兵丁。

富德、內(nei) 大臣巴圖濟爾噶勒(西蒙古杜爾伯特部人)於(yu) 1761年10月26日奉命從(cong) 熱河起程,10月30日抵達多倫(lun) 諾爾(清廷在雍正十年置多倫(lun) 諾爾宣撫理事廳,屬直隸省口北道,轄察哈爾左翼正白、鑲白、正藍、鑲黃等四旗“逃匪、命案”事務)。多倫(lun) 諾爾的地理位置十分重要,是通往大庫倫(lun) 和內(nei) 蒙古各旗的交通要衝(chong) ,商業(ye) 頗為(wei) 殷盛。

4天後,當正藍旗察哈爾遊牧兵匯集後,富德一行先前往左翼正藍、鑲白、正白、鑲黃等4旗挑選兵丁,共選了500餘(yu) 名,接著又去右翼四旗挑選。報名者絡繹不絕,其中共選得年輕力壯、驍勇善戰的1000人。招募的這些兵要登記、編隊,從(cong) 中還要挑選驍騎校。

派出的1000名察哈爾兵攜眷駐守伊犁、烏(wu) 魯木齊後不久,清廷仍感兵力不足,決(jue) 定再派察哈爾、索倫(lun) 等兵移駐伊犁。後來,傅恒經與(yu) 朝廷大臣會(hui) 商,又派1000名察哈爾等官兵攜眷續遷新疆,永久駐防等具體(ti) 方案上奏。

第二次西遷,仍由察哈爾第二任都統巴爾品全權辦理。第二批交通所用馬駝比第一批略少,共用駝1004峰,馬3066匹。牲畜均從(cong) 察哈爾四大牧群內(nei) 的商都達布遜諾爾、達裏岡(gang) 愛、太仆寺左右兩(liang) 翼挑選。

1763年3月初,巴爾品與(yu) 副都統七十、總管烏(wu) 林泰等在張家口商議選兵之事。3月4日始,他們(men) 自右翼到左翼逐旗挑選兵丁。與(yu) 第一次相同,這次年輕人也是踴躍報名,共選出閑散丁683人,披甲283人,新厄魯特人34名(新厄魯特為(wei) 新投靠的厄魯特)。

為(wei) 確保西遷兵丁的路途安全,每旗還配置了自副總管以下有能力的官員3名,均由左右兩(liang) 翼總管2員統帶,派往護送。護送官員抵達伊犁後,交給當地大臣,若無其他差事,則返回,往返需要2~3年。

之所以要選派察哈爾蒙古西遷新疆駐防,因為(wei) 察哈爾蒙古作為(wei) 遊牧民族本身具有驍勇強悍、善於(yu) 騎射的特長及愛國愛邦的品質,素稱“強勁”。更何況察哈爾部被編為(wei) 八旗後,多次從(cong) 征準噶爾、大小金川等,為(wei) 清大一統立下了汗馬功勞,具有一定的資曆和聲望。

在奏折中,傅恒還就西遷兵丁的待遇、盤費、交通工具——乘騎、官員的配備、編隊、行走路線等一係列問題都提出了具體(ti) 意見措施,均被皇帝采納。西遷的察哈爾官兵的盤費支出均由國家負擔。他們(men) 攜眷行走,行程上萬(wan) 裏,其艱辛是不言而喻的,消耗也巨大。

從(cong) 滿文檔案可知,兩(liang) 批西遷察哈爾官兵及其眷屬合計用銀96333兩(liang) ,米2740石7鬥4合3升。這些花費在當時也是相當可觀的。西遷的籌備工作之所以順利,與(yu) 各旗社稷的大力支持分不開。他們(men) 為(wei) 本旗派駐兵娶妻,還捐助了大量牲畜和物品。由於(yu) 準備工作做得較好,因此西遷兵丁士氣高昂,順利起程。

九、察哈爾兵西遷進疆行程路線

西遷官兵的起程及行走路線,清政府都做了精心安排。基本框架即從(cong) 察哈爾八旗牧地出發,向西北,經過四子王、蘇尼特各旗,越過烏(wu) 蘭(lan) 察布、錫林郭勒大草原,經伊林(與(yu) 今內(nei) 蒙古二連浩特市相鄰)進入喀爾喀境內(nei) ,沿著各卡倫(lun) 內(nei) 側(ce) 、戈壁阿爾泰山脈北麓草原緩行,途經土謝圖汗部至三音諾顏部推河流域,然後調轉向西南,經紮薩克汗部阿濟、比濟(阿濟位於(yu) 新疆伊吾縣淖毛湖鄉(xiang) 之北,比濟位於(yu) 今蒙古國境內(nei) ,為(wei) 巴裏坤通烏(wu) 裏雅蘇台的重要途站,又譯寫(xie) 為(wei) “伯濟河。”)各卡倫(lun) 、軍(jun) 台,進入巴裏坤,繼續向烏(wu) 魯木齊、伊犁行進。

這條西征路線就是1754年出征準噶爾汗國時所走的線路。這條行軍(jun) 路線,在後來的實施中也發生了一些變化,這都是難免的。為(wei) 什麽(me) 沒有選擇交通便捷的沿隴蘭(lan) 一線、河西走廊,主要是考慮這段路不利於(yu) 數萬(wan) 頭牲畜休養(yang) 生息。

兩(liang) 批察哈爾兵行走路線大致相同,都是越過蒙古高原,隻是第二批後隊比前隊及第一批行走路線較近,沒像他們(men) 繞道在阿爾泰山過冬,而是由烏(wu) 裏雅蘇台南路台站直赴巴裏坤過冬。所以後隊比前隊先一個(ge) 多月到達伊犁。

西遷官兵不僅(jin) 拖兒(er) 攜女,還要照看牲畜,因此行走速度必須緩慢,故朝廷一再強調“如同遊牧,養(yang) 畜徐行”。西遷大軍(jun) 長途跋涉在茫茫的戈壁灘,環境較惡劣,遇到幹旱,還會(hui) 出現人和牲畜渴死的現象。有時幹糧按時接濟不上。而且蒙古高原冬季漫長,他們(men) 常常遭受寒冷之苦,住著簡易的氈房,吃著幹冷的食物。遇上峻險之地,行走更加困難。但是勇敢堅強的察哈爾人,經過了各種各樣的考驗,勝利地完成了遠征。

十、察哈爾女人遷移新疆的高貴品格

伴隨以上兩(liang) 批西遷的察哈爾官兵的,還有部分察哈爾八旗婦女一同遷移新疆。這是察哈爾部第三批西遷新疆的特殊人群。他們(men) 於(yu) 1764年6月開始啟程,當年12月到達伊犁。

察哈爾部官兵西遷伊犁駐守,新疆防務得到很大加強。由於(yu) 清朝出征準噶爾的戰役後,不少因戰亂(luan) 走散的厄魯特人陸續還鄉(xiang) ,單身男子比較多,本地部落內(nei) 又沒有更多的女子可娶親(qin) ,這就成為(wei) 一種社會(hui) 問題。故安撫厄魯特單身男子,使他們(men) 能安居樂(le) 業(ye) ,就成為(wei) 伊犁將軍(jun) 等清朝官員麵臨(lin) 的一件大事。因此,為(wei) 更好地實施清朝駐防政策,1764年5月,清廷決(jue) 定在察哈爾八旗(張家口外)買(mai) 取察哈爾婦女,遷送伊犁,嫁給厄魯特單身男丁。

1764年7月18日,軍(jun) 機處派出欽差大臣柏堃、留保住前往察哈爾八旗駐牧地達蘭(lan) 圖魯與(yu) 察哈爾都統巴爾品等會(hui) 晤,責成巴爾品協助辦理。軍(jun) 機處特別強調“按其自願,不得逼迫。”這說明,察哈爾女人的愛情是存在的,她們(men) 對遠赴新疆的察哈爾男人是心之向往的。因此,漫漫西征路上,會(hui) 有一首草原愛情之歌在唱著。

巴爾品立即從(cong) 張家口稅務監督處支取收買(mai) 婦女所需銀兩(liang) ,與(yu) 副都統常青、總管七十等員,督促收買(mai) 、登記的事宜。為(wei) 完成任務,各旗官員逐旗動員,宣傳(chuan) 鼓動,察哈爾女子一起挑選西征的英雄。先後挑選出15歲以上、40歲以下的包衣女孩(指無依無靠的孤女)、寡婦共420名,根據年齡段和身世的不同,婦女的身價(jia) 也不同。其中包衣女孩147名,每人身價(jia) 定為(wei) 銀10兩(liang) ,寡婦84名,身價(jia) 定為(wei) 銀8兩(liang) 。

在曆時半年的路途中,這批偉(wei) 大而平凡的察哈爾婦女,最終抵達了目的地。伊犁將軍(jun) 明瑞,查點了人數。路途病故42人,已剩378人,其中有31名年老殘疾、不能配婚者,將她們(men) 分配到察哈爾營中比較富裕的家庭生活。其餘(yu) 的347人,由厄魯特領隊大臣觀音保做主,嫁給厄魯特營和察哈爾營中的厄魯特單身漢。

察哈爾婦女忍辱負重,遠嫁他鄉(xiang) ,與(yu) 厄魯特八旗兵建立家庭,生兒(er) 育女,減少了厄魯特兵的後顧之憂,她們(men) 的這種可貴精神是可敬可佩的。可以說,她們(men) 在駐防軍(jun) 保衛邊疆、穩定軍(jun) 心的功勞中是巨大的。

這兩(liang) 批西遷新疆的官兵總人數,據《伊江匯覽》載:移駐伊犁的察哈爾官兵1836戶,5548人。加上留在烏(wu) 魯木齊的察哈爾及移駐庫爾喀喇烏(wu) 蘇的察哈爾總計有6090人,實際人數可能超過此數。加上西遷的378名婦女,總計西遷的察哈爾人有6468人。

自此以後,也有零星遷移博爾塔拉的察哈爾人。

十一、察哈爾西遷的意義(yi)

在察哈爾西遷新疆的整個(ge) 過程中,廣大的察哈爾、厄魯特人民的愛國之情是令人感動的。為(wei) 響應國家的號召,戍邊守土,在官啟動員應招時,察哈爾中青年壯士躍躍欲試。啟程前,他們(men) 慷慨解囊,總計有8282名官兵捐助牲畜,共捐助駱駝1202峰、馬4597匹。茶葉、布匹、食鹽、口糧不計其數。在察哈爾草原形成了一股全民合力援邊的浪潮。他們(men) 的愛國愛邦的熱情感動了朝廷大臣們(men) 。經乾隆朱批,巴爾品等官員動用了地租銀777兩(liang) 、動用國庫銀2445兩(liang) ,總計銀3212兩(liang) ,捐助的8282名官兵全部得到了獎賞。

第二批察哈爾官兵西遷的同時,東(dong) 北的索倫(lun) 兵500名、達斡爾兵500名也遷入伊犁。索倫(lun) 兵在奎屯駐防,達斡爾兵在霍爾果斯一帶駐防;原移居熱河的西蒙古達什達瓦官兵500戶遷回伊犁。1765年又有錫伯族1000名遷入伊犁駐牧。滿洲兵是主要力量,移駐6000多名。

據曆史學家魏源考證,乾隆時期新疆駐兵達七、八萬(wan) 之多。

清政府天山北部的駐防軍(jun) 隊,從(cong) 3年1次的更番戍守到攜眷長期駐守,適應了當時新疆政治、軍(jun) 事、經濟形勢發展的需要。察哈爾等八旗官兵的西遷,是新疆曆史上具有重大意義(yi) 的事件,用今天有眼光看,這就是大清衛邊守土的國家大戰略。

察哈爾西遷不僅(jin) 使自身曆史產(chan) 生了變化,而且對伊犁地區乃至整個(ge) 西北地區政治、經濟、軍(jun) 事都產(chan) 生了深遠的影響。為(wei) 後來曆朝各代、各個(ge) 時期邊境地區的安定與(yu) 發展,起到了不可替代的曆史作用。

察哈爾兵的勝利西遷,使漢、滿、蒙古、索倫(lun) 、錫伯等民族遷居伊犁,加強了新疆與(yu) 內(nei) 地的聯係,呼應了統一的多民族國家發展的趨勢,有利於(yu) 新疆的穩定和長治久安。即達到了清政府的預期目的,也完成了清政府對伊犁地區的軍(jun) 事部署,以及重要的國家軍(jun) 事戰略威懾。換來了此後近200年時間的西部穩定。

察哈爾遷入博爾塔拉、塔城等地後與(yu) 各民族友好相處,增強了各民族的文化交流,客觀上起到了促進新疆民族融合的進步作用,特別是對新疆近代多民族格局的形成有重大意義(yi) 。

當時由於(yu) 出征準噶爾的戰役,伊犁地區準噶爾遺眾(zhong) 及維吾爾族農(nong) 民被迫流落異地他鄉(xiang) ,當地人煙稀少,地域空曠。特別是博爾塔拉一帶,土地荒蕪、山河凋敝,約2000察哈爾、厄魯特兵及其眷屬6000多居民的遷入,對於(yu) 當時來說是不少的人口數目。

察哈爾軍(jun) 民不僅(jin) 在戍守邊疆上英勇反抗侵略,而且在開發邊疆上作出重大貢獻。兩(liang) 批西遷的察哈爾官兵,共帶來羊4萬(wan) 隻,駝2050峰,馬544匹。這些牲畜不僅(jin) 為(wei) 當地的牧場創辦奠定了基礎,而且為(wei) 畜牧業(ye) 發展提供了優(you) 良品種。

特別是察哈爾蒙古馬,以適合群放飼養(yang) 、體(ti) 格健壯、耐力持久而聞名。

察哈爾軍(jun) 民除放牧外,還種植農(nong) 作物。他們(men) 同當地的維吾爾族農(nong) 民一道修整原廢棄的水渠,開挖新渠,種植小麥、青稞、穀子等。屯田所獲糧食,除自給外,還為(wei) 當地駐軍(jun) 提供軍(jun) 糧。他們(men) 移駐當地後,立即開展屯墾及經營伊犁等地牧場,使伊犁、博爾塔拉、塔爾巴合台的農(nong) 牧業(ye) 經濟逐漸得以恢複,並吸引了漢、維吾爾、哈薩克等民族,使當地人口逐漸增加,改變了人口分布格局。農(nong) 牧業(ye) 的發展不僅(jin) 使當地軍(jun) 民生活得到改善,而且促進了人口的增加,同時為(wei) 今日博州城鎮鄉(xiang) 村的形成奠定了基本格局。從(cong) 而,促成博爾塔拉等地一批城鎮村落的形成。察哈爾蒙古與(yu) 各民族群眾(zhong) 一道披荊斬棘,開發、建設伊犁、博爾塔拉等地,促進了當地經濟的發展和社會(hui) 的安定。

十二、察哈爾營的曆史使命

察哈爾軍(jun) 民遷入博爾塔拉後,設立了察哈爾營。察哈爾營的組建,標誌著西遷新疆的察哈爾蒙古開始了新的曆史使命。

清政府將安置在博爾塔拉的2000名察哈爾官兵設置“察哈爾營”,這個(ge) 軍(jun) 事組織管轄。男子在16~60歲都要服兵役,(新披甲疆,察哈爾蒙古稱胡依格)兵要通過考試錄取,餘(yu) 者為(wei) 閑散(蘇拉)兵。

察哈爾兵作為(wei) 清朝的八旗兵,平時駐卡巡邊、戍邊固防,其次“經營伊犁牧廠,開墾農(nong) 田,自耕自食”。“戰時則征戰沙場,平息內(nei) 亂(luan) 和抵禦外敵”。為(wei) 提高作戰能力,官兵不定期進行操練。訓練的項目主要是騎術和射箭。而且弓箭、(箭掛袋)、撒袋腰刀等武器都是兵丁自備。

西遷的察哈爾兵初以200人為(wei) 一佐領,舊昂吉有6個(ge) 蘇木(佐),新昂吉有6個(ge) 蘇木,共計12個(ge) 蘇木。察哈爾蒙古駐牧博爾搭拉後,“分左右翼,各以六佐領分管,(乾隆)三十二年分八旗,每旗二佐領,一佐領下112名,隸領隊大臣轄”。1767年(乾隆三十二年),伊犁將軍(jun) 明瑞鑒於(yu) “戶口日增,管理不敷”,因此奏請:“索倫(lun) 、錫伯、察哈爾等四昂吉下亦每昂吉增佐領二,共增八員,統按八旗分派。”自此,察哈爾營兵實行八旗製。察哈爾被分為(wei) 左右兩(liang) 翼,新昂吉為(wei) 右翼,其四旗為(wei) 鑲黃、正白、鑲白、正藍。舊昂吉為(wei) 左翼,其四旗為(wei) 正黃、正紅、鑲紅、鑲藍。旗之下為(wei) 蘇木,每旗有2個(ge) 蘇木,每蘇木有120~150人,新舊昂吉各有以下8個(ge) 蘇木:胡白夏日(鑲黃)、古力夏日(正黃)、古力察幹(正白)、胡白察幹(鑲白)、古力蘭(lan) (即古力烏(wu) 蘭(lan) ,正紅)、胡白塔勒(不詳)、依合呼合(大蘭(lan) )、巴嘎胡合(小蘭(lan) )。察哈爾營旗為(wei) 總管旗製,因此旗設總管(安本),其職不世襲,由清廷直接任命,受將軍(jun) 、大臣管轄。營設領隊大臣一人(乾隆二十九年設),領隊大臣駐惠遠城(今伊犁霍城縣),歸伊犁將軍(jun) 節製,此職大都由滿族人擔任。左右兩(liang) 翼各設總管一人,副總管(伊口格)一人。蘇木有章京(佐領)一人負責,孔杜(曉騎校)、博庶克(領催)協助章京;管理蘇木。其下設筆帖式等公務員。章京之下,每10戶一“轉達”,即什長,為(wei) 最低一級行政單位負責人。乾隆年間,“察哈爾營左右兩(liang) 翼各有總管一名,副總管一名,佐領八名,曉騎校八名,領催三十一二名,左翼有空藍翎三員,委筆帖式二員,右翼有委藍翎侍衛三員,委筆帖式一員”。

察哈爾營肩負著守衛祖國西陲寶地的神聖使命。曆經清代伊犁將軍(jun) 、民國鎮邊使、鎮守使以及屯墾使各個(ge) 年代。察哈爾軍(jun) 民衛戍邊防的活動,功勳顯赫,在伊犁各營中是一支公認的勁旅,為(wei) 曆代統治者所倚重。

西遷的兩(liang) 批察哈爾蒙古兵,經過兩(liang) 年的時間完成曆史使命,並且長期定居在新疆伊犁賽裏木湖和塔城等地。為(wei) 了使他們(men) 安居樂(le) 業(ye) ,清朝必須給他們(men) 提供良好的居住環境及發展生產(chan) 的條件。正如伊犁將軍(jun) 明瑞所稱:“惟安置此項移駐之察哈爾人等至關(guan) 重要,若創辦妥當,方得以安頓,漸次立業(ye) ,長久獲益”。

察哈爾官兵安置在博爾塔拉。博爾塔拉地處新疆西部邊睡,曆來是亞(ya) 歐腹部通道的重要地段,是兵家必爭(zheng) 之地。“再,雅爾駐兵,需由伊犁相助,侯塔爾巴哈台駐兵就緒後,博爾塔拉即處伊犁、塔爾巴哈台之間,該處有冬夏兩(liang) 季好牧場,且土地肥沃,於(yu) 遊牧兵丁孽生牲畜,殊有裨益,相應將察哈爾二昂吉兵丁家眷,即行駐住博羅塔。”

察哈爾營不僅(jin) 駐守博爾塔拉,自1766年始,又同滿洲、錫伯、索倫(lun) 、額魯特等營駐守塔爾巴哈台(今塔城)及喀什噶爾兩(liang) 個(ge) 重鎮。駐守塔爾巴哈台時,伊犁將軍(jun) 要求察哈爾營派佐領1員、驍騎校1員、兵200名前往,駐守喀什噶爾時則派兵100名。其官兵一年輪換一次。

清朝政府為(wei) 了防禦外國勢力的入侵,維護邊疆地區的社會(hui) 穩定,在邊境地帶采取了各種邊防措施,其中對西遷察哈爾蒙古采取的重要措施是駐守卡倫(lun) 和換台。至此,駐守卡倫(lun) 和換台成為(wei) 西遷察哈爾蒙古的主要任務。

西遷察哈爾蒙古最重要的任務是守戍博爾塔拉一線21個(ge) 卡倫(lun) 。“卡倫(lun) ”為(wei) 蒙古“Haruul”,(滿語“karan”)的音譯。何秋濤稱:“更番候望之所曰台,國語謂之喀倫(lun) ,亦作卡倫(lun) ,又有稱卡路、喀龍者,皆翻譯對音之轉也。”“卡倫(lun) ”即“哨兵”、“崗哨”、“哨所”之意。類似於(yu) 古代的“堠”(烽堠、烽火台),即指瞭望和偵(zhen) 察敵情的建築物,或探測敵情的士兵。

清代卡倫(lun) 有邊境卡倫(lun) 和內(nei) 地卡倫(lun) 之分。邊境卡倫(lun) 主要是為(wei) 巡查邊界,防禦境外各種勢力越界騷擾而設,在清代,為(wei) 了加強地方安全,“新疆南北各城皆設卡倫(lun) ,而伊犁和博爾塔勒最多。伊犁境內(nei) ,東(dong) 北則有察哈爾,西北則有索倫(lun) ,西南則有錫伯,西南至東(dong) 南則有厄魯特,四營環處,各有分地,其禁在於(yu) 私越,故設卡置官,派兵巡守。”

博爾塔拉為(wei) “南北兩(liang) 路會(hui) 合之區,山川水草形勢皆勝。察哈爾遊牧於(yu) 此,田地亦多,西臨(lin) 俄境,形勢亦為(wei) 扼要”,實為(wei) 卡倫(lun) 防務之要。各卡倫(lun) 安設,有常設、移設、添撤之分,曆年不移而設有定地者,是謂常設之卡倫(lun) ”;“住卡官兵有時在此處安設,有時移向彼處,或春秋兩(liang) 季遞移,或春冬兩(liang) 季遞移,或春夏秋三季遞移者,是謂移設之卡倫(lun) ”;“其地雖有卡倫(lun) ,而有時安設,過時則撤者,是謂添撤之卡倫(lun) 。”

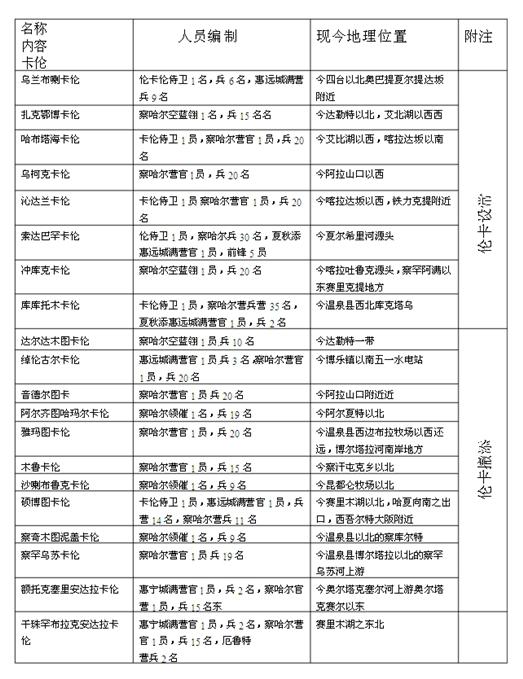

察哈爾營駐守在新疆西北部,準噶爾盆地西端,扼亞(ya) 歐腹部通道中段要衝(chong) 的博爾塔拉、塔爾巴哈台一帶,其駐守的卡倫(lun) 有烏(wu) 蘭(lan) 布喇、紮克鄂博、哈布塔海、烏(wu) 柯克、沁達蘭(lan) 、索達阪、衝(chong) 庫克、庫庫托木、達爾達木圖、綽倫(lun) 古爾、音德爾圖、阿爾齊圖哈瑪爾、雅瑪圖、木魯、沙喇布魯克、碩博圖察奇木圖呢蓋、喀喇烏(wu) 珠爾、察罕烏(wu) 蘇、鄂拓克賽裏安達拉、幹珠罕布拉克安達拉等21座。

察哈爾營所擔負的21個(ge) 卡倫(lun) ,常設卡倫(lun) 9處,添撤卡倫(lun) 12處,無移設卡倫(lun) 。卡倫(lun) 人員編製及設置地點等詳情見下表:

以上卡倫(lun) 沿博爾塔拉河至艾比湖到阿拉套山一帶,這些卡倫(lun) 防止各遊牧部落越境遊牧職能外,還承擔著通迅轉運的任務。在這些卡倫(lun) 中,烏(wu) 蘭(lan) 布喇卡倫(lun) 、綽倫(lun) 古爾卡倫(lun) 、達爾達木圖卡倫(lun) 、紮克鄂博卡倫(lun) 、哈布塔海卡化、音德爾圖卡倫(lun) 及沁達蘭(lan) 卡倫(lun) ,處於(yu) 從(cong) 伊犁經塔爾巴哈台,前往北京的重要交通線上,除具有防止各遊牧部落越境遊牧職能外,還承擔著通迅轉運的任務。

清代伊犁地區設有軍(jun) 台14座,通常每個(ge) 軍(jun) 台內(nei) 額設委筆帖式(軍(jun) 事秘書(shu) )1名、兵14名,車2輛,還有馬、牛等運輸工具。

察哈爾營所駐守的5座軍(jun) 台,都在伊犁通往庫爾喀喇烏(wu) 蘇境(即東(dong) 路)及博爾塔拉的交通要道上,即:塔勒奇阿滿台,此台位於(yu) 賽裏木湖南岸之鬆樹頭,俗稱頭台;博勒齊爾台,俗稱二台,位於(yu) 賽裏木湖以南、鬆樹頭以北;鄂爾哲圖博木台,俗名三台,位於(yu) 今賽裏木湖以東(dong) 三台;呼蘇圖布魯克台,俗名四台,位於(yu) 今博樂(le) 市四台;托霍木圖台,俗稱五台,位於(yu) 今精河縣五台。這些台站都設在交通要處,看守軍(jun) 台的營兵不僅(jin) 負責傳(chuan) 遞各處文武官員的奏折文報,還要應付過往差員、運送官員物品。其中,沁達蘭(lan) 卡倫(lun) 與(yu) 塔爾巴哈台的阿魯沁達蘭(lan) 卡倫(lun) 遙相對應,互通情報。

乾隆六十年(1795年),由於(yu) 沁達蘭(lan) 附近虎狼塞路,文報遲緩,故清廷將原設地點向西挪移數十裏,這對沁達蘭(lan) 與(yu) 阿魯沁達蘭(lan) 兩(liang) 卡倫(lun) 之間相互傳(chuan) 遞造成不便。因此,從(cong) 嘉慶十年(1805年)以後,一般都由哈布塔海與(yu) 阿魯沁達蘭(lan) 之間直接遞送 除駐卡外,察哈爾營還定期與(yu) 其它三營一起,巡查哈薩克,布魯特(柯爾克孜)的遊牧地區,向他們(men) 征收稅馬,“若哈薩克等推托不交,即欽遵前降之旨,一馬罰一馬,取馬二匹,徐徐返回”。以上所說的卡倫(lun) ,基本上被保存下來並一直到民國時期仍繼續發揮作用。

察哈爾營還有駐守塔爾巴哈台(今塔城)和喀什噶爾的任務。

塔爾巴哈台地處伊犁東(dong) 北,遂於(yu) 乾隆三十年(1765),將駐烏(wu) 魯木齊、庫爾喀喇烏(wu) 蘇的所有察哈爾、厄魯特兵遷到塔爾巴哈台永久駐牧,乾隆三十一年(1766),經伊犁將軍(jun) 明瑞等奏準,除留駐黑龍江索倫(lun) 兵200名外,撤回其餘(yu) 70名京城健銳營和黑龍江索倫(lun) 兵,由伊犁滿洲、錫伯、索倫(lun) 、察哈爾、厄魯特五營內(nei) 派撥120名兵換防。這一年始,該營派兵150名,由佐領一員、撓騎校一員帶領赴塔爾巴哈台駐守,每年換防一次,直到1777年(乾隆四十二年)、道光十二年(1832年),由於(yu) 經費不足,清廷裁撤伊犁所屬的察哈爾厄魯特兩(liang) 營派往塔爾巴哈台之兵。而派往喀什噶爾換防之察哈爾、索倫(lun) 兵丁,亦於(yu) 乾隆三十八年停派,僅(jin) 派滿洲、錫伯兵去換防。

喀什噶爾為(wei) 天山南部重鎮,又係中西交通要道,地理位置十分重要。乾隆二十五年(1760),在喀什噶爾設參大臣l員,總理天山南部各城事務,並由西安等地派兵駐守。乾隆三十六年(1771)起,改由伊犁滿洲、索倫(lun) 、錫伯、察哈爾四營內(nei) 派撥官兵換防,其中由伊犁“兩(liang) 城滿洲兵內(nei) 派出五百名、錫伯、索倫(lun) 、察哈爾兵內(nei) 派出一百名。”不久,停派察哈爾、索倫(lun) 兵赴喀什噶爾換防,僅(jin) 派滿洲、錫伯兵換防。

察哈爾營與(yu) 錫伯、索倫(lun) 、厄魯特三營,一道承擔了戍守伊犁周邊卡倫(lun) 及南北換防的職責,使得西北地區終乾嘉之世,“邊困永固、斥垠無警”。

清政府為(wei) 了加強邊境地區的安全,維護邊境遊牧民族的正常生產(chan) 和生活秩序,對邊境地區定期進行巡查。清代乾隆年間,伊犁地區的北麵臨(lin) 巴爾喀什湖(又譯做巴勒喀什池),湖的北麵為(wei) 哈薩克中玉茲(zi) 部遊牧地。這一帶由於(yu) 地廣人稀難以設防,暫作為(wei) “閑曠之地”。對此,伊犁將軍(jun) 將這一帶“每年派兵巡查一次”。察哈爾官兵也隨同前往。巡查時,官兵在邊界上會(hui) 哨,交換表報,互換信牌,驅逐越界遊牧者。

伊犁地區的軍(jun) 事防禦呈南、北、西遙相呼應局麵,“有滿洲蒙古八旗,兵有綠營屯兵,有錫伯、索倫(lun) 、察哈爾、厄魯特等兵環衛森嚴(yan) ,所以靖邊圉,而資控馭,最為(wei) 整肅。”由於(yu) 軍(jun) 心的鞏固,作戰能力的增強,伊犁防務得到了很大的增強,各民族駐軍(jun) 齊心協力,使伊犁局勢日臻完善。特別是博爾塔拉地處西北邊陲,北與(yu) 沙俄接壤,扼控亞(ya) 歐腹部通道,戰略位置十分重要,察哈爾兵駐防後大大地緩解了新疆西北邊境的緊張局勢,他們(men) 自西遷新疆之日起,平時除了防守邊卡、巡查邊界外,在戰時則衝(chong) 鋒陷陣,對國家的統一和長治久安作出了貢獻。

1770年(乾隆三十五年),在俄國伏爾加河下遊遊牧的漠西蒙古土爾扈特部首領渥巴錫汗率17萬(wan) 部眾(zhong) 萬(wan) 裏東(dong) 歸,次年6月到達新疆伊犁時,部眾(zhong) 僅(jin) 剩一半。自此以後,漠西厄魯特蒙古四部全部統一於(yu) 清朝政府管轄之下。

清廷將該部部眾(zhong) 主要安置在新疆西北,設東(dong) 、西、南、北四路八旗,其中西路一旗近3000人被安置在博爾塔拉一帶(另在外蒙古科布爾多地區安置兩(liang) 旗)。從(cong) 此,察哈爾和土爾扈特兩(liang) 部的蒙古族官兵,同心協力,共同戍守祖國西疆

1840年鴉片戰爭(zheng) 後,巡查完全是巡邊。隨著沙俄的入侵,察哈爾官兵的主要任務是勘察界碑,修整鄂博和緝捕越界俄人,以抵製沙俄為(wei) 主。為(wei) 此,官兵們(men) 具有較強的邊防意識。察哈爾等營的駐防任務更重了。

察哈爾營官兵除了上述戍邊活動外,還承擔著護送軍(jun) 馬、照看土爾扈特及和碩特遊牧地等義(yi) 務。

19世紀20年代以來,隨著清政府的日益腐敗,新疆的戰火不斷,喀什噶爾大小和卓的後裔張格爾在中亞(ya) 浩罕國統治者的支持下,先後4次進入南疆邊境內(nei) 作亂(luan) ,對新疆的穩定造成極大威脅,而在北疆,察哈爾營的駐防作用更加凸顯。

1938年2月,察哈爾營奉命改為(wei) 溫泉設治局後,軍(jun) 事編製撤銷。雖如此,他們(men) 仍然守邊駐防。

察哈爾營軍(jun) 民自1764(乾隆二十九年)移駐博爾塔拉、塔爾巴哈台直至1938年察哈爾營軍(jun) 事編製撤銷後,在近200年的時間裏,他們(men) 長年駐守西北邊疆,晝夜巡卡守邊,抵禦外侮,保家衛國。為(wei) 保衛祖國西北邊疆,反對分裂,維護統一,做出了不可磨滅的功績。

十三、大清疆域之變遷

清初,西域地區以天山為(wei) 界,天山以北通稱天山北路,為(wei) 衛拉特蒙古之準噶爾、杜爾伯特、和碩特、土爾扈特部遊牧地;天山以南地區通稱天山南路,為(wei) 回部(維吾爾)所居,故又稱回疆。

13世紀初蒙古族人隨成吉思汗西征來到天山以北。明代蒙古族分為(wei) 東(dong) 部韃靼和漠北瓦刺兩(liang) 大部分。元代的斡亦刺惕及明代的瓦刺,到清代統稱為(wei) 西蒙古、厄魯特或衛拉特,駐牧於(yu) 新疆北部至巴爾喀什湖以東(dong) 、以南地區。

18世紀中葉,清出兵伊犁平定準噶爾上層貴族叛亂(luan) ,並把當地的厄魯特人按滿洲八旗製度編為(wei) 厄魯特營,以後就稱“衛拉特”。1771年,原西遷至伏爾加河下遊的土爾扈特部10萬(wan) 餘(yu) 人,在渥巴錫率領下東(dong) 歸祖國,現居住在巴音郭楞、和布克賽爾、精河等州縣的是他們(men) 的主要後裔。1764年和1813年,清朝從(cong) 張家口以北地區遷來部分察哈爾蒙古族,他們(men) 的後裔現在主要居住在博爾塔拉蒙古自治州的博樂(le) 、溫泉縣。

16世紀末,衛拉特主要分布於(yu) 阿爾泰山以東(dong) 的科布多南北及額爾齊斯河到準噶爾盆地一帶。此後,衛拉特逐步擴展至伊犁河穀、塔爾巴哈台等地。其中,和碩特部先遊牧於(yu) 烏(wu) 魯木齊一帶,後東(dong) 移青海等地;準噶爾部,又稱綽羅斯部,遊牧於(yu) 伊犁河穀及塔爾巴哈台一帶;杜爾伯特部,遊牧於(yu) 額爾齊斯河一帶;土爾扈特部,先遊牧於(yu) 塔爾巴哈台,後西遷至額濟勒河(今伏爾加河)中下遊一帶。

準噶爾部在巴圖爾洪台吉時,稱雄於(yu) 衛拉特諸部。到噶爾丹時,統治中心由塔爾巴哈台遷至伊犁河穀。同時,連年征戰四周的哈薩克、布魯特、諾蓋等部。康熙十九年(1680年)又一舉(ju) 攻滅葉爾羌汗國,占領喀什噶爾、葉爾羌等地,控製了天山南路地區,準噶爾部的統治區域進一步擴大。康熙二十七年(1688年),準噶爾部東(dong) 界,南在柴達木盆地西緣與(yu) 青海厄魯特(和碩特部)相鄰,往北至哈密以東(dong) 與(yu) 甘肅安西州相連,再往北至阿爾泰山東(dong) 麓,沿齊齊克泊、阿拉克泊(今德勒湖)、吉爾吉斯湖以東(dong) 一線,至唐努烏(wu) 拉山往東(dong) ,包括庫蘇古爾泊和伊聶謝河(葉尼塞河)上遊的整個(ge) 唐努烏(wu) 梁海地區,與(yu) 喀爾喀蒙古、俄羅斯接壤。

康熙三十六年(1697年),準噶爾部東(dong) 界南段無變化,北段則西退至阿爾泰山及哈屯河(今卡通河)一線。準噶爾部西界原在巴勒喀什池(巴爾喀什湖)以南至西部天山一帶。雍正元年(1723年),準噶爾部軍(jun) 隊攻占哈薩克汗駐地塔什幹及土爾克斯坦城,控製了哈薩克大玉茲(zi) 、中玉茲(zi) 部落大部分遊牧區域。至乾隆初年,準噶爾部軍(jun) 隊西征哈薩克小玉茲(zi) 部落,進抵烏(wu) 拉爾河一帶,控製了整個(ge) 中亞(ya) 草原地區。

乾隆二十二年(1757年)清朝平定準噶爾部後,承襲了準噶爾部的統治區域。乾隆二十四年(1759)又平定回疆大小和卓叛亂(luan) ,穩定了對天山南北廣大地區的統治,在西域行使主權。

《西域圖誌》對當時西域的行政範圍作了說明:“其地在肅州嘉峪關(guan) 外,東(dong) 南接肅州,東(dong) 北直喀爾喀(今蒙古),西接蔥嶺,北抵俄羅斯,南接番藏(今青海、西藏),輪廣二萬(wan) 餘(yu) 裏”,即指包括今新疆及巴爾喀什湖以東(dong) 以南的廣大地區。《中國曆史地圖集》(第八冊(ce) )以嘉慶二十五年(1820年)為(wei) 標準年代,詳細繪出西域行政區域範圍:北起鏗格爾圖喇(今哈薩克斯坦烏(wu) 斯季卡緬諾哥爾斯克),向西南順楚克裏克河、愛古斯河(阿亞(ya) 古斯河)到巴爾喀什湖,再向西南越過吹河(楚河)、塔拉斯河至今哈薩克斯坦拜卡達姆以西;爾後向東(dong) 南沿哈喇布拉嶺、庫穆什山、額得墨克嶺(今塔拉斯山)至納林河;再巡通向南越阿賴嶺,沿蔥嶺西麓至噴赤河灣伊什喀森(今塔吉克斯坦伊什卡希姆)以東(dong) 處,與(yu) 哈薩克右部、左部(即大玉茲(zi) 、中玉茲(zi) )和霍罕、布哈爾、愛烏(wu) 罕(今阿富汗)接壤。

東(dong) 北自鏗格爾圖喇沿額爾齊斯河主航道,穿過齋桑泊,至烏(wu) 倫(lun) 古湖與(yu) 額爾齊斯河交接處,再穿烏(wu) 倫(lun) 古湖順烏(wu) 倫(lun) 古河至胡圖斯山一帶,向東(dong) 南沿拜山一哈布山(北塔山)、阿濟山以內(nei) ,至淖毛湖、多都摩該外圍,與(yu) 烏(wu) 蘇裏雅蘇台將軍(jun) 轄屬的科布多參讚大臣轄地及紮薩克圖汗部相鄰。南麵,西起伊什喀森以東(dong) 的噴赤河、帕米爾河,經波咱拱拜、明鐵蓋達阪、星峽達阪,沿喀喇昆侖(lun) 山脈至卡拉胡魯木達阪(今喀喇昆侖(lun) 山口)、昆器利滿達阪以南、靈吉塘(今薩依吉勒孕湖)南,再沿昆侖(lun) 山、可可西裏山西段,東(dong) 到秘司坎(今西藏那曲地區泌司坎)為(wei) 止,與(yu) 博洛爾、乾竺特、西藏接壤。東(dong) 麵,南起勒謝爾烏(wu) 蘭(lan) 達布遜山向北,經庫布以東(dong) ,沿阿勒騰塔克(阿爾金山)向東(dong) ,再北上經博羅圖阿滿、星星峽以東(dong) 一線,直到天山山脈東(dong) 端與(yu) 青海厄魯特、甘肅省安西州及內(nei) 蒙古額濟納土爾啟特旗為(wei) 鄰。這一區域,是對自西漢以來中國西北疆域發展演變的曆史結果的繼承,具有深厚的曆史淵源。

新疆位於(yu) 中國西北,自古以來是絲(si) 綢之路的樞紐,東(dong) 西方文明在此交會(hui) ,多元民族在此遷徙融合。新疆是清高宗乾隆皇帝命名之地,進入大清版圖前,此地分屬於(yu) 多個(ge) 遊牧部落,如哈薩克(Khazakhs)、準噶爾(Dzungars)、浩罕(Kokand)等。乾隆皇帝平定準噶爾後,阿爾泰山以北的唐努烏(wu) 梁海三部先後歸附,大清國將阿雅古斯河(Ayaguz River)以東(dong) 、巴爾喀什湖(Lake Balkash)東(dong) 南、特穆爾圖淖爾(Temurtu-nor,即伊斯色克湖)及那林河(Narin River)流域等區域,納入領土。

道光以降,大清國勢衰頹,無力確保新疆領域;俄國乘機節節東(dong) 進。

但是,這時新疆的區域範圍與(yu) 此前西域的區域範圍已有很大的不同。鹹豐(feng) 十年(1860)“中俄北京條約”簽訂後,俄國更通過勘界等手段,將侵占的土地要求清廷承認。同治年間,清廷與(yu) 俄國簽訂“中俄勘分西北界約記”(又稱「塔城界約」)及三個(ge) 勘界子約議定書(shu) (中俄科布多界約》、《中俄烏(wu) 裏雅蘇台界約》、《中俄塔爾巴哈台界約》)、《中俄伊犁條約》及所附的5個(ge) 邊界子約(中俄伊犁界約》、《中俄喀什噶爾界約》、《中俄科塔界約》、《中俄塔爾巴哈台西南界約》、《中俄續勘喀什噶爾界約),經由這些條約,大清西北領域從(cong) 沙賓達巴哈(Shabing Dabakha,達巴哈即“山口”之意)至帕米爾高原逐漸向東(dong) 退縮,據統計同光年間西北失落的疆域多達五十多萬(wan) 平方公裏。

中國西北邊疆,由沙必乃達巴漢西北鄂畢河上遊地區、經巴爾喀什湖沿岸至西部天山南緣、蔥嶺西麓一線,向東(dong) 向南退後了約882~963公裏,內(nei) 縮至由沙必乃達巴漢向南沿唐努山西段向西南,經穆斯島山、東(dong) 塔爾巴哈台山、喀拉達阪、阿拉套山,向南至汗騰格裏山,再順西南天山至蔥嶺北緣一線。原居西域四方匯總之地的伊犁已處邊陲,新疆政治中心遂東(dong) 遷迪化(烏(wu) 魯木齊)。此時,新疆省域:北以額爾齊斯河、布倫(lun) 托海(今烏(wu) 倫(lun) 古湖)、北塔山與(yu) 烏(wu) 裏雅蘇台將軍(jun) 所屬的阿爾泰辦事大臣轄區為(wei) 鄰;東(dong) 、南與(yu) 甘肅省、青海、西藏相連;西北沿穆斯島山、塔爾巴哈台山、喀拉達阪、阿拉套山、霍爾果斯河、汗騰格裏峰、西南天山、烏(wu) 孜別裏山口一線,與(yu) 俄國接壤;西南以瓦罕嶺、喀喇昆侖(lun) 山與(yu) 阿富汗、英屬印度相接。

此後,俄國又與(yu) 英國私分中國帕米爾地區,並進一步侵占了薩雷闊勒嶺以西2萬(wan) 多平方公裏的中國領土。至清末,新疆西北與(yu) 俄國邊界基本穩定下來,全省幅員150餘(yu) 萬(wan) 平方公裏。

清光緒十年(1884),清朝在消滅阿古柏侵略勢力後,正式設立新疆省,取“故土新歸”之意,改稱西域為(wei) 新疆。自此,新疆作為(wei) 一個(ge) 固定地名沿用至今。

民國時期 ,新疆政區又有所變化。民國8年(1919年),阿爾泰地方(由原阿爾泰辦事大臣轄區改置)由中央直轄劃歸新疆省管轄,改置阿山道。此外,民國4年(1915年)俄國通過《中俄沿霍爾果斯河劃界議定書(shu) 》及偷換移動界牌,侵占中國霍爾果斯河以東(dong) 3平方公裏土地。

民國初年,外蒙古“獨立”後,將原科布多與(yu) 阿爾泰分界線向西推進了50~150公裏,使新蒙邊界在西段北部達到阿爾泰山脈中脊分水嶺,在都新烏(wu) 拉以南推向布爾根河以西的阿爾泰山支脈分水嶺;民國32年(1943年)後,外蒙古又進一步在青河東(dong) 部及北塔山以北地區將邊界向西、向南推進,共占據原阿爾泰屬約4萬(wan) 平方公裏的土地。至民國35年(1946年)1月蒙古正式獨立(中國政府承認)時,“以其現在之邊界為(wei) 邊界”,實際承認了上述新蒙分界為(wei) 國界。至此,新疆行政區域固定下來,再無大的變化。

新中國成立後,中華人民共和國相繼與(yu) 新疆周邊國家簽訂《中蒙邊界條約》(1962年12月26 日簽訂)、《關(guan) 於(yu) 中國新疆和巴基斯坦實際控製其防務的各個(ge) 地區相接壤的邊界協定》(1963年3月2日簽訂)、《中阿邊界條約》(1963年n月2 日簽訂)、《中哈國界協定》及其《補充協定》(1994年4月26 日簽訂)、《中俄國界西段協定》(1994年9月3日簽訂)、《中吉國界協定》及其《補充協定》(1996年7月4日簽訂)、《中塔關(guan) 於(yu) 中塔國界的協定》(1999年8月13 日簽訂)和《中俄哈關(guan) 於(yu) 三國國界交界點的協定》(1999年5月5日簽訂)、《中吉哈關(guan) 於(yu) 三國國界交界點的協定》(1999年8月25 日簽訂),以法律方式正式確定了新疆與(yu) 鄰國間的邊界。1996年11月29 日,通過與(yu) 印度簽訂《中印關(guan) 於(yu) 在中印邊境實際控製線軍(jun) 事領域建立信任措施協定》,穩定了中印兩(liang) 國邊境地區的分界狀態。

同時,新疆與(yu) 西藏、青海、甘肅省(區)的省 (區)界也最終明確劃定。至2005年,新疆行政區域總麵積166.04萬(wan) 平方公裏。處於(yu) 北緯34°15’~49°10’45”,東(dong) 經73°21’40”~96°25”之間,跨緯度近15度、越經度23度以上,全區東(dong) 西最長約190 公裏,南北最寬約150公裏,占全國陸地麵積的六分之一。

十四、察哈爾張家口的曆史演變

在以往的蒙古察哈爾研究中,多是以現代中國版圖上現存在的“察哈爾”地區,作為(wei) 大清時代的察哈爾軍(jun) 兵西征出發之地為(wei) 基礎進行的。我認為(wei) ,這在學術上,缺乏一種正視曆史的大胸懷。即不科學、嚴(yan) 謹,也不完整。限於(yu) 視野或其他因素,有意無意地忽略了某一曆史時期曾作為(wei) 蒙古中心的,卻早已經被漢化了的察哈爾——張家口。這對察哈爾張家口的曆史是不公平的。

隨著歲月的流逝,能夠存留在世上的典籍與(yu) 圖像並不是能那麽(me) 輕易得到的。

而拚接察哈爾張家口的曆史碎片,在歲月的流痕中打撈影像與(yu) 史實中的真實,卻不是那麽(me) 簡單的事情。一部蒙古察哈爾邊地史,一部介於(yu) 蒙漢(滿)之間的張家口近代史,是前輩軍(jun) 人與(yu) 旅蒙旅俄商人用生命和鮮血、用理想與(yu) 激情書(shu) 寫(xie) 的。

也說是說,探求250年前的察哈爾是什麽(me) 樣兒(er) 的?需要從(cong) 作為(wei) 察哈爾蒙古中心地帶的張家口,切入到新疆伊犁博爾塔拉察哈爾蒙古的曆史漸進過程中,進行大跨度、大縱深和大手筆的東(dong) 西部的對接。

對於(yu) 一座英雄的草原城垣張家口,對於(yu) 察哈爾軍(jun) 兵悲壯的血色記憶的了解和把握,除了通讀現有的文獻資料外,更多的應該是在我們(men) 目光和足力所及的情況下,不斷地進行東(dong) 西部察哈爾的對接研究。它能讓我們(men) 的視野更加開闊,也能洞開一個(ge) 研究察哈爾張家口和博爾塔拉察哈爾血肉相關(guan) 的曆史新天地。

從(cong) 蒙元察哈爾到清代察哈爾,中間夾著一個(ge) 實實在在的漢化了的明朝察哈爾。

不要忘記:察哈爾部可以說曾是蒙古中心地帶。眾(zhong) 所周知的元大都在直隸北京,元中都(張北興(xing) 和)和元上都(正藍旗)都在察哈爾境內(nei) 。張家口的蒙古名,在100年前的各種曆史文獻資料中,都在使用“kalgan”這個(ge) 詞。Kalgan,現在還在國際航空以及俄羅斯及東(dong) 歐地區使用著。

萬(wan) 裏長城將察哈爾省分為(wei) 察南及察北。察北沙漠即渾善達克沙漠延伸至蒙古。

遠在天山的博爾塔拉察哈爾蒙古,或許早已不知道故鄉(xiang) 察哈爾張家口,在他們(men) 西征新疆後的250年間,都發生過什麽(me) 重大曆史事件?這需要我們(men) 東(dong) 西部察哈爾的不斷深入的對接研究。

在塞外山城張家口市的巍巍長城腳下,滔滔清水河畔,有一處雄偉(wei) 壯麗(li) 的古建築群,它就是聞名遐邇的察哈爾都統署舊址。

察哈爾都統署建於(yu) 清朝乾隆年間。為(wei) 了加強對內(nei) 蒙古察哈爾八旗及四牧群的管理,乾隆二十六年(1761年)十一月,清廷始設察哈爾都統統轄察哈爾十二旗群,總領旗兵,而不理政事。翌年建察哈爾都統署。

察哈爾都統由皇帝特簡(選拔),為(wei) 獨當一麵的封疆大臣,是清廷在全國僅(jin) 設的三處都統之一。

察哈爾都統署整個(ge) 建築既體(ti) 現了封建官僚衙門的威嚴(yan) ,又具有精湛的建築藝術。察哈爾都統署坐北朝南,南北長133米,東(dong) 西寬50米,占地麵積6650平方米,現存四進院落,布局完好。其主要建築風格是中軸貫通,左右對稱,體(ti) 現了中華民族傳(chuan) 統的審美情趣。大門、二門、正廳中門、後廳中門四個(ge) 層次構成一條垂直的中軸線,給人以侯門深似海的感覺。在這條中軸線兩(liang) 邊的建築布局嚴(yan) 格對稱。第一重大門為(wei) 橫排三間,懸山屋頂上覆青灰脊瓦,屋脊兩(liang) 端有獸(shou) 吻裝飾,四根紅漆大柱一字排開,大紅漆門莊重肅穆。大門兩(liang) 側(ce) 原有四根五六丈高的木製旗杆,並有一對威武如生的石獅子。大門外正前方原來還有一座高大的影壁,壁上有彩繪“ ”,意在提醒官吏不可貪賄,保持清廉。察哈爾都統署的二門為(wei) 卷棚懸山頂,建築風格很有特色。正廳位於(yu) 都統署的中心,為(wei) 都統升堂之處,是都統署中最高最大的建築,麵寬五間,六根紅漆大柱托起屋頂,宏大莊嚴(yan) 。後廳為(wei) 都統處理公牘與(yu) 讀書(shu) 之處,院內(nei) 古柏參天,花圃吐芳,別是一番深幽清雅的境地。廳後為(wei) 寢室,有正房5間,廂房3間,頗為(wei) 幽靜。完全符合我國古代官衙“前朝後寢”的布局。察哈爾都統署是京西保存最為(wei) 完整的一處古官衙建築群,至今已有250餘(yu) 年的曆史。它對於(yu) 研究清代官衙建築和京西地域文化,都有十分重要的意義(yi) 。1993年被河北省人民政府公布為(wei) 省級重點文物保護單位。

曾深刻影響張家口乃至全國的察哈爾都統署,作為(wei) 軍(jun) 事、政治活動中心,清代先後有61任都統入主這塊地方,為(wei) 鞏固多民族的統一國家作出了貢獻。民國又有8位都統、13任省政府主席在此任職。宋哲元、佟麟閣、張自忠等抗日將領都在這裏任省主席職。1941年,偽(wei) 蒙疆自治政府頭子德穆楚克棟魯普又將這裏作為(wei) 其王府,所以,這期間察哈爾都統署又被稱為(wei) “德王府”。1945年9月,是中國共產(chan) 黨(dang) 首建最大的抗日聯合政府——晉察冀邊區行政委員會(hui) 的所在地。新中國成立後,這裏暫為(wei) 察哈爾省人民政府駐地,曾有四年為(wei) 內(nei) 蒙古自治區政府所在地,烏(wu) 蘭(lan) 夫同誌以中共中央蒙綏局書(shu) 記、內(nei) 蒙古自治區政府主席之職在這裏辦公。察哈爾都統署250年的曆史,與(yu) 中華民族的榮辱息息相關(guan) ,這裏是對青少年進行傳(chuan) 統教育的好地方。

十五、察哈爾張家口被徹底漢化

察哈爾形成於(yu) 明朝達延汗統一蒙古各部之後,並以大汗護衛軍(jun) 見著於(yu) 史冊(ce) ,其部駐牧於(yu) 遼寧義(yi) 州一帶。在清聖祖康熙十四年(公元1675年)由東(dong) 北移牧於(yu) 此。清朝察哈爾八旗分別為(wei) 察哈爾正紅旗、正黃旗、正藍旗、正白旗和鑲紅旗、鑲藍旗、鑲黃旗、鑲白旗。其轄境為(wei) ,現整個(ge) 張家口和壩上地區、烏(wu) 蘭(lan) 察布市南部、錫林郭勒盟南部地區。

這一地區從(cong) 大的地理範圍來講,又恰好位於(yu) 長城地帶,北緯42度線左右。這條線從(cong) 全球範圍看,又是一條農(nong) 牧業(ye) 交錯帶,向北以畜牧業(ye) 為(wei) 主,向南則以農(nong) 業(ye) 主為(wei) ,也是一個(ge) 北方遊牧民族與(yu) 中原漢族長期雜居錯處的地區。金元時期這一地區的農(nong) 業(ye) 生產(chan) 又出現了一個(ge) 新的高潮。由於(yu) 農(nong) 業(ye) 和商業(ye) 的發展,給察哈爾地區帶來了空前的繁榮,增加了財富積累,也正因為(wei) 如此,破壞了該地區的天然牧場,使生態失去平衡,部分草場逐漸開始沙化。

元朝時期,察哈爾地區畜牧業(ye) 仍然是十分重要的經濟部門,察哈爾地區特別是陰山以北土地遼闊,水草豐(feng) 美,有著天然的優(you) 良牧場。

朱元璋推翻元朝政權建立明朝後,蒙古族在退回到漠北草原後繼續保持著政權,史稱“北元”。而明朝則存在萬(wan) 裏長城內(nei) 外。這兩(liang) 個(ge) 政權持續了約250年。在250多年中,察哈爾大部分地區均沒有納入雙方的版圖,加上“北元”政權與(yu) 明朝的戰爭(zheng) 時斷時續,沒有完全停止,成為(wei) 一個(ge) 無人管理的拉據戰地帶,人口開始南遷北移。因此,這一地區的農(nong) 牧業(ye) 生產(chan) 受到了相當程度的破壞,許多地方的城市、村鎮在這一時期廢棄,土地荒蕪。

清初,由於(yu) 蒙古族是這一地區的主體(ti) 民族,其經濟仍是以畜牧業(ye) 為(wei) 主,主要的牲畜有駝、馬、牛、羊等。清初蒙古地區的畜牧業(ye) 生產(chan) 水平是處於(yu) 原始的遊牧狀態,生產(chan) 力水平十分低下。但隨著牧民在生產(chan) 實踐中逐漸積累了一定的生產(chan) 經驗後,生產(chan) 技術和飼養(yang) 水平有了一定的提高,有些地區開始打井、搭棚、築圈和冬貯牧草。同時,清政府在蒙古地區設置官辦牧場,飼養(yang) 大量牲畜,用來供應皇室和軍(jun) 隊,這也客觀上促進了畜牧業(ye) 生產(chan) 的發展,畜牧業(ye) 的生產(chan) 技術和管理水平有了一定的改進。

清朝初年,察哈爾地區雖以畜牧業(ye) 為(wei) 主,但農(nong) 業(ye) 生產(chan) 在這一地區局部適應於(yu) 農(nong) 業(ye) 生產(chan) 的地方有所保留。

隨著國內(nei) 外形勢的變化和清政府屢次對準噶爾用兵,急需就近屯墾以解決(jue) 軍(jun) 糧供應問題。在這種形勢下,清政府逐漸放鬆了內(nei) 地漢人出口外墾殖的限製。

從(cong) 史料記載,清政府從(cong) 雍正二年(公元1724)在烏(wu) 盟境內(nei) 的察哈爾部,清同治三年(公元1864年)在四子王部的領土兩(liang) 次進行了大規模的放墾,其後在宣統年間又有大規模的放墾。這一時期,隨著漢人大量遷入和土地大麵積的開墾,農(nong) 業(ye) 有了空前的發展,耕作技術有所改進,糧食產(chan) 量增多,其品種主要有蓧麥、糜子、麻黍、豆類等。其農(nong) 產(chan) 品除供應蒙古地區外,還可向其他地區調運糧食。康熙年間,北京所食米糧“自口外來者甚多”(《清聖祖實錄》)。農(nong) 業(ye) 生產(chan) 的發展使這一地區的以畜牧業(ye) 經濟為(wei) 主的生產(chan) 模式逐漸向半農(nong) 半牧發展。到清朝末年,察哈爾地區的農(nong) 業(ye) 經濟已超越畜牧經濟,並占有相當重要的地位。

為(wei) 防禦蒙古入侵,明代修築了長城,為(wei) 守禦長城建造了戍堡,戍堡是長城、烽燧、關(guan) 口、城堡完整的長城防禦體(ti) 係中的重要組成部分。

在我國北方由農(nong) 耕文化向畜牧文化過渡的地帶,有一條天然分界線—大壩。在很長的一段時期內(nei) ,大壩兩(liang) 邊不同政權的政治製度、經濟類型、社會(hui) 結構、民族構成以及生活方式、語言、宗教、習(xi) 俗風尚等,都有很大的差別。遊牧民族需要“壩下”的絲(si) 綢、茶葉、食鹽、糧食等生活用品,農(nong) 耕民族需要“壩上”的戰馬、耕畜、皮毛、肉奶等生產(chan) 、生活用品。因此,這一地區成為(wei) 不同政權爭(zheng) 奪的交點,而張家口地理位置就處於(yu) 這一“交點”的突出部位—扼製遼、金、元時期從(cong) 草原通往中原古道的山口要塞。因此,從(cong) 元、明政權更替到“隆慶和議”達成,長達二百多年的明、蒙交戰中,飽經了戰火的摧殘與(yu) 蹂躪。

元至正二十八年(公元1368年),明軍(jun) 攻克元大都(今北京),元順帝途經張家口、越過野狐嶺退回了“塞北”。元朝在中原的王朝雖被推翻,但元順帝仍然把握著完整的政治機構和較為(wei) 強大的軍(jun) 事力量,並占有今長城以北的廣闊領土。退回塞北草原的蒙古貴族“引弓之士不下百萬(wan) 眾(zhong) 也,歸附之部落不下數千裏也”。“元人北歸,屢謀興(xing) 複。永樂(le) 遷都北平,三麵近塞。正統以後,敵患日多。故終明之世,邊防甚重”。

明太祖朱元璋建國初,握有一支久經沙場能征貫戰的軍(jun) 隊,從(cong) 軍(jun) 事上可以壓製北元。從(cong) 明洪武三年(1370年)正月至明洪武二十九年(1396年)三月,在長達二十六年的時間裏,進行了八次北征沙漠對北元的作戰,有些戰爭(zheng) 就發生在張家口周邊地區。如:明洪武三年五月初,由明將李文忠率部出居庸關(guan) 以後,經張家口,過野狐嶺,連敗元太尉蠻子、平章沙不丁朵耳隻八剌於(yu) 白海駱駝山。繼明太祖北征之後,明成祖竟然於(yu) 永樂(le) 八年(公元1410年)至永樂(le) 二十二年,在十四年裏,禦駕親(qin) 征五次,動轍就是五十萬(wan) 大軍(jun) 。而且五次親(qin) 征竟然全入張境,其中三次進入了目前的城區範圍。五十萬(wan) 兵馬過境,如遮天蔽日的蝗群撲天蓋地而來,所經之地生靈塗炭、草木皆滅。

長城把蒙、漢阻隔,“互市”將南北融合,是長城給張家口造成了發展機遇。

明正德以來,邊政已經敗壞至極。方逢時慨歎道:“正德以來,邊備廢弛。嘉靖之末,柄臣貪冒,將士離心,文武解體(ti) ,北人跳梁,邊境騷然,生靈暴骨。加以諸逆內(nei) 叛外勾,攻城破邑,覆軍(jun) 殺將,無歲無之”。嘉靖二十三年(1544年)十二月至嘉靖二十八年(1549年)五月,翁萬(wan) 達任宣、大、山西總督期間采取的修築宣、大、山西地區長城,整頓軍(jun) 政,改良軍(jun) 器,同時對俺答部落示以羈縻等方略,得到朝中張居正等人支持。到隆慶年間,不僅(jin) 宣、大長城全部修複,沿邊烽台、戍堡包磚加固,同時整頓軍(jun) 政、改良武器,極大的提高了長城整體(ti) 軍(jun) 事防禦能力。加之對俺答部的羈縻等策略,迫使俺答不得不放棄武力脅迫、掠奪的策略,積極向明廷謀求和平互市,這就給張家口的發展帶來千載難逢的發展機遇。

張家口的互市應該從(cong) “庚戌之變”談起。北元蒙古自達延汗以後社會(hui) 內(nei) 部相對穩定,社會(hui) 生產(chan) 有了較大發展,各部首領都積累了相當數量的財富,使蒙古首領們(men) 同鄰近地區進行和平互市的欲望日益迫切,宣、大地區是俺答部最理想的互市對象。

而明朝政府對"土木之戰"中遭到慘敗仍然心有餘(yu) 悸,對蒙古一直采取極為(wei) 保守的政策,經濟方麵實行嚴(yan) 格的封鎖。這樣,一方要求開放市場,互市貿易;另一方則防守長城,閉關(guan) 封鎖,拒絕貿易往來。這就導致了雙方的矛盾不斷升級,始以兵戎相見。

蒙古多次派人到明廷謀求互市,明朝不但拒絕了蒙古的互市要求,而且殺害了全部蒙古使臣,並以朝廷的名義(yi) 宣布重金懸購俺答等人的首級。嘉靖二十八年(公元1549年),俺答攻到宣府城下,派兵將一封類似最後通牒的信射入明朝兵營。信中威脅說,若明朝仍然頑固拒絕互市,蒙古就將揮師南下,兵臨(lin) 北京搶掠。明廷仍視此為(wei) "詭言"拒不理睬。此時己調入朝廷的翁萬(wan) 達建議接受蒙古的要求,對蒙古實行羈縻政策。但明廷拒不采納他的建議 。

“嘉靖二十九年(1550年)夏六月,俺答兵數萬(wan) 騎入大同境,派精兵設伏於(yu) 溝壑之中,而以老弱百騎往來為(wei) 餌。總兵張達輕敵,中伏被殺。副帥林椿營救張達,亦死”。“虜既得二將首,遂引兵去,意叵測”。接張達任總兵者為(wei) 仇鸞。八月,俺答引兵入寇獨石邊外,壁金字河,“鸞遣其黨(dang) 時義(yi) ,賄俺答以金,曰:請釋憾於(yu) 敝鎮,而東(dong) 償(chang) 之。虜乃東(dong) 之”。“俺答騎兵遂由密雲(yun) 轉掠懷柔、順義(yi) ,八月十七日至通州,分兵肆掠。”該年是庚戌年,因此史稱《庚戌之變》。俺答兵臨(lin) 京城的目的依然是要求互市,《庚戌之變》次年五月,“宣府設馬市於(yu) 新開口堡,虜酋把都兒(er) 、辛愛、伯要卜朗台吉、委兀兒(er) 慎台吉凡五部入市,共易馬2000餘(yu) 匹”。嘉靖三十年(1551年)七月初,俺答派脫脫出使明朝提出“富虜能以馬易繒,貧者唯有牛羊而已。我胡中,富者常什二三,它皆貧。請易菽粟”,而朝中官員卻迂腐地認為(wei) :“虜故不粒食,此不過欲得我粟,以食我捕逃,我複資粟,彼益不內(nei) 思矣”。

嘉靖皇帝拒絕了脫脫的請求。既然和平互市無法滿足一般牧民生活物資需求,俺答部落又複歸以戰爭(zheng) 方式掠取物資。蒙古部落“欲以牛羊易穀豆者候命不得,遂分散為(wei) 盜無虛日。十一月間大入邊三次,搶擄人畜甚眾(zhong) ”。邊吏責問俺答,俺答謾應曰:“諸貧虜無從(cong) 得食,禁不能止,如中國法雖嚴(yan) ,民間豈盡無寇竊耶?我能自不入犯,不能禁部下之不盜也”。朝議於(yu) 是將俺答的背信入犯歸咎於(yu) 馬市之不足恃,遂於(yu) 嘉靖三十一年(1552年)九月,下詔罷各邊馬市,明令“複言開馬市者斬”。明朝閉絕互市之門後,明蒙雙方關(guan) 係複又回到戰爭(zheng) 狀態。

新開口閉關(guan) 後,邊塞又經過了二十年的戰火硝煙,終於(yu) 迎來了又一次和平互市機遇。就在俺答連年征戰、自然災害、明邊封鎖極度困難時,明廷大刀闊斧的展開了“外示羈縻、內(nei) 修守備”邊防新政。隆慶四年(1570年)秋九月十三日發生的“把漢那吉事件”,創選了雙方和談良機。由於(yu) 時任巡撫的方逢時、總督王崇古的努力操作;唯“(高)拱與(yu) (張)居正力主之”。明穆宗完全信任內(nei) 閣的決(jue) 定,“其製虜機宜,令崇古等悉如原奏盡心處置,務求至當”。王崇古、方逢時以軍(jun) 事防備為(wei) 堅強後盾,派遣熟悉對方情況和語言的鮑崇德為(wei) 談判使者。隆慶五年 (1571年)五月,終於(yu) 完成了開數十年太平局麵的“隆慶和議”。

隆慶和議確定封俺答為(wei) 順義(yi) 王,分別授予俺答屬下以都督、指揮等官職,並約期開設明蒙間的互市。到萬(wan) 曆年間互市場所發展到十一處:“在大同者三,曰得勝口、曰新平、曰守口;在宣府者一,曰張家口;在山西者一,曰水泉營;在延綏者一,曰紅山寺堡;在寧夏者三,曰清水營、曰中衛、曰平虜衛;在甘肅者二,曰洪水扁都口、曰高溝寨”。

“隆慶和議”決(jue) 定開互市“在宣府者一,曰張家口”,為(wei) 什麽(me) 不在上次開市的新開口?上次開市失敗後,給明廷留下深刻印像:馬市開辟之時,“擁兵壓境,恃強求市,以武段駑罷,索我數倍之利”,甚至“市易未終,遂行搶掠”(46)。造成這種局麵的原因之一,就是把市址選在了交通要道;場地開闊;易於(yu) 用兵的地方。選擇在張家口今日之大境門外,對互市雙方都有利:宣府北鄰的蒙古地,即今日錫林郭勒大草原是蒙民相對集中、水草豐(feng) 盛、牧業(ye) 興(xing) 旺的地區。

張家口距這—地區距離最近,且下壩後入山區,沿途水草豐(feng) 盛,便於(yu) 馬、牛、羊群的管理和運送。因此,很受蒙古人的歡迎;下壩後至大境門是近百裏的深山峽穀,隨處可見一夫當關(guan) 、萬(wan) 夫莫入的險要之地,易於(yu) 方守,不利用兵,特殊的地理環境迫使蒙古人規規矩矩的趕著牲口入市,對明廷邊界相對安全。同時,明廷進一步加強了長城的建設和防務,調原兩(liang) 廣總督譚綸和福建總兵戚繼光先後到北方,加強了長城防禦體(ti) 係的穩定性。因此,自“隆慶議和”後,蒙古基本未大舉(ju) 南下攻明,互市穩定發展,張家口出現了空前的繁榮景象。

宣府張家口互市由於(yu) 地方官員的重視及精心的安排,得到貿易雙方的信任、使他們(men) 都有安全感。所以,參加貿易的雙方很快突破邊疆範圍,向內(nei) 地縱深發展。蒙古方麵不隻有俺答統率下的漠南蒙古右翼諸部,己發展到蒙古高原上的各個(ge) 部落。有的甚至遠從(cong) 漠北、漠西趕來貿易。俺答諸部每年都以數萬(wan) 匹馬以及更多的牛、羊、驢等牲畜和大量的皮毛、鬃尾等畜產(chan) 品與(yu) 內(nei) 地貨物進行交易。塞北的大量畜產(chan) 品通過互市渠道,進入長城以內(nei) ,直到江南地區,改變了江南人民的日常服飾穿著,提高了內(nei) 地生活水平。內(nei) 地參加邊貿的人員也遍布大江南北。除官方馬市外,民市中交換的商品種類特別豐(feng) 富,其中生活必需品和生產(chan) 資料占主要地位,也有一部分滿足蒙古貴族所需之奢侈消費品。漢人的段綢、布絹、棉花、針線索、改機、梳篦、米鹽、糖果、梭布、水獺皮、羊皮盒等都進入了市場。

在明、蒙互市中,張家口互市處於(yu) 領軍(jun) 地位,是明、蒙馬市貿易中一個(ge) 突出的亮點。 是長城把明蒙雙邊貿易聚集到張家口,在明蒙雙方上層人士重視與(yu) 關(guan) 注下的張家口互市,像一塊巨大的磁石,吸引了內(nei) 外各地商人自發地雲(yun) 集到邊疆,掀起了邊疆經濟高漲局麵。張家口,由軍(jun) 事重鎮發展成了商業(ye) 城市。

張家口特殊的地理位置不僅(jin) 被明朝看重,更是清政府聯係蒙古草原的鎖鑰。

明末,蒙古部察哈爾的林丹汗雖然從(cong) 形式上統一了內(nei) 蒙古,但是科爾沁和喀爾喀族人無法忍受林丹汗的貪婪和殘暴,先後叛逃投靠了女真。女真充分利用了蒙古部族矛盾,在入關(guan) 前首先征服了蒙古部落。作為(wei) 草原民族的滿、蒙人民依然需要中原的生產(chan) 、生活物資。當時在山海關(guan) 一線,後金與(yu) 明朝的關(guan) 係己經很緊張,由此不可能滿足後金要求,目光必然盯在了由“互市”己聲名遠揚的張家口。

滿清為(wei) 了征服蒙古各部落,采取了武力征剿與(yu) 懷柔攻策相結合的策略。在這段曆史中,太祖努爾哈赤和太宗皇太極總結前明教訓,為(wei) 了團結和利用蒙古民族,上演了多幕滿蒙聯姻的喜劇。

滿清開國後兩(liang) 任汗王,不僅(jin) 把公主嫁給蒙古人,而且上至皇帝、貝勒、大臣,下到金兵,都把蒙古族姑娘迎進了洞房。皇太極本人也娶了科爾沁博爾濟吉特氏的布木布泰(孝莊)、其姐(宸妃)、其姑母(哲哲)三位蒙古女子為(wei) 妻。此外,其後任父皇攝政王的多爾袞也以身作則,迎娶蒙古女為(wei) 妻。“進擊多羅特部,殺台吉古魯,俘萬(wan) 一千二百人還,給國人無妻者金,使娶。”

聰明、睿智、頗有謀略的蒙古人孝莊皇後,在清初輔左朝政的四十多年中,使清廷從(cong) 皇家到八旗和蒙古人建立了千絲(si) 萬(wan) 縷的關(guan) 係。在上述一係列活動中,張家口以其天時地利,起到了清廷聯係、依靠、監視、團結蒙古民族的橋梁和紐帶的作用。

因此,順治元年在長城上破牆開豁建起了大境門,完成了內(nei) 外—統。

張家口以北的蒙古草原,既是清政府的屯兵之地,又是後勤供應基地。清政府對駐守在張家口西北部的四子部落(駐今四子王旗)重視有加。早在後金征服蒙古各部時,四子部落伊爾紮木協助後金軍(jun) 收降了林丹汗的兒(er) 子孔果爾額哲及其部眾(zhong) ,並且向皇太極獻上了一顆無價(jia) 的寶物——元朝曆代皇帝的傳(chuan) 國玉璽。伊爾紮木在戰爭(zheng) 中立下大功,又得到皇太極的賞賜。崇德三年(公元1638年),伊爾紮木率四子部落蒙軍(jun) 隨睿親(qin) 王多爾袞和克勤郡王嶽托的清軍(jun) 進攻山東(dong) 濟南的明軍(jun) ,參於(yu) 了破濟南等戰役。順治元年,四子部落的蒙軍(jun) 隨清軍(jun) 入山海關(guan) ,與(yu) 李自成的農(nong) 民軍(jun) 作戰。

順治六年,四子部落出兵隨睿親(qin) 王多爾袞南下征討殘餘(yu) 明軍(jun) 。四子部落不僅(jin) 為(wei) 後金奪取政權立下汗馬功勞,而且是清政府安定中西部蒙古;鎮攝寧夏、青海、新疆的一支重要的軍(jun) 事力量。

為(wei) 了加強張家口對四子部落的管理和控製,特意修了“自張家口至四子部落(今內(nei) 蒙四子王旗)為(wei) 一路(驛道),計五百餘(yu) 裏,各驛站均設水泉佳勝處。”蒙古地的驛站稱“台站”,自今尚存。

張家口是中部蒙古進京的重要貢道,不僅(jin) 擔負轄區內(nei) 貢品的運輸,漠北喀爾喀等部落的貢車也走這條路 。為(wei) 了解決(jue) 軍(jun) 馬及肉食供應,開設了太樸寺等牧場。特別是“獨統”的設製,使其不僅(jin) 管理了壩下諸縣,而且還管轄了阿巴嘎右翼、阿巴哈內(nei) 爾古翼、蘇尼特、四子部落、喀爾喀右翼、茂明安六部、七旗,即現在的張家口市、錫盟、烏(wu) 盟、包頭市的達茂聯合旗。

察哈爾部由1206年至1480年擔當成吉思汗親(qin) 軍(jun) 護衛任務274年,從(cong) 公元1480年達延汗統一蒙古至1635年林丹汗抗清敗亡,察哈爾部成為(wei) 中央萬(wan) 戶155年,從(cong) 1635年察哈爾部被改編為(wei) 總管兵役製八旗到1949年新中國成立的314年間,以上三個(ge) 階段共計743年中(加上解放以來61年,察哈爾部至今已有近八百年的曆史),察哈爾部始終處於(yu) 蒙古民族曆史的中心。

原來察哈爾八旗的很多蒙古族從(cong) 清末民初開始,在失去牧場無法遊牧的情況下,大批遷到了現在的四子王旗、西蘇、東(dong) 蘇、阿巴嘎、東(dong) 西烏(wu) 珠穆沁旗生活,他們(men) 至今還認同自己就是察哈爾人。那麽(me) 留在原籍的早已漢化的一部分察哈爾蒙古人,如張家口、壩上四縣、前旗、豐(feng) 鎮、興(xing) 和、卓資、涼城的不會(hui) 說蒙語的少量的蒙古族農(nong) 民,都還是認同自己是察哈爾人。新疆博爾塔拉的察哈爾蒙古族,至今仍然保持察哈爾蒙古族的文化傳(chuan) 統。

我知道,無風無沙的日子畢竟短暫。從(cong) 庫倫(lun) 、恰克圖、蘇尼特、貝加爾湖畔都能找到愴然而涕下的感覺。我隻能遠遠地望著駝隊穿越草原穿越大漠慨然遠去的背影。而今,在張家口很難見到一匹像樣的駝了。

曾經被峽穀雄風彈奏過塞上曲或胡茄十八拍的北中國,在被首蓿花簇擁著的塞上皮都的曆史映襯下,今天的一切來者,都顯得黯淡無光,都將繼續保持著無法超越的平庸。曆史無法駕馭,瞬間的輝煌無法挽留。曆史就這麽(me) 過去了。

或許,我應該繼續沉溺在對鼎盛曆史的回顧之中。或許,我應該提示人們(men) 確信:當代決(jue) 不會(hui) 是時間長河中的空白。英雄不隻是命運的變種。輝煌尋找不來。我們(men) 的一切創造和努力,不管置於(yu) 什麽(me) 空間,都會(hui) 成為(wei) 前人的承接,都會(hui) 被後人注目,都會(hui) 在現實中如實地完成自己的價(jia) 值。

十六、穩定新疆的根本措施

我承認,我在張家口生活了30多年之後,又離開它20多年之後,才將它回味。我的生命在察哈爾張家口這片充滿靈性的土地上無止無休地張揚。但生命意識中折射出來的性格上的軟弱,已經構成了心境上的屏障。我無法在讚美它的同時,客觀準確地把握住它,徹徹底底認識它。

我們(men) 今天能了解察哈爾多少呢?我對本來屬於(yu) 大漠的張家口,至今仍然充滿了複雜神秘的情感,我所提供給遠方客人的竟是一幅被假象掩飾的圖畫。我們(men) 總是在春暖花開、風和日麗(li) 的季節走進大漠,然後遊覽觀賞品頭論足合影留念。想想前輩察哈爾,曆史性地選擇了另一種意境:在遮天蔽日的白毛風中,淡忘雁陣橫貫的寥廓青空。在無遮無攔的暴風雨中西進北新疆,領略大漠的悲壯沉雄。這些曆史的真實,離我們(men) 太過遙遠了。

察哈爾軍(jun) 人們(men) 的雪地行軍(jun) 。出走在冰天雪地的塞外壩上,被寒風的利爪,分割著浩渺的空間,把一切都凝固為(wei) 艱難曆程。那一夜光陰,抵得過後來歲月的總和。我們(men) 的察哈爾軍(jun) 人先祖們(men) ,就從(cong) 這裏起步,在遼遠天邊苦熬寂寞,在無水無糧的日子裏求生。想起這些,我似乎就透不過氣來。我們(men) 缺少什麽(me) 呢?

在野狼哀嚎的恐怖中獨自趕路,在西征的路上默默前行,需要多少豪氣和血性?察哈爾軍(jun) 人們(men) 拖家帶口,跋涉在地曠人稀的蒙古高原,就這麽(me) 瞠目結人舌地令人歎服。他們(men) 一去不複還的英雄紮氣慨,是需要後人記住的。

在大漠孤煙中行走,使我獲得了一種澀澀的陶醉。我依舊是大漠的一部分。那神秘而聖潔的金黃色的大漠,在我的視線裏永存。我的血脈,依舊童話般地屬於(yu) 蒙古部落。

走出大漠之後,我一次次眷戀著大漠故土,一次次尋找著答案。我和張家口一起,已經永遠告別了需要走進大漠的年代,需要內(nei) 陸河的年代。也不必為(wei) 生計,用腳下黃土中熬煮出來的鹽晶,去兌(dui) 換南方綠洲浸泡出來的茶花絲(si) 綢。也不必為(wei) 屯集毛皮、鹿茸、杉鬆、水晶而跋涉千裏,流落異鄉(xiang) 。往日一群一群闖進亞(ya) 細亞(ya) 高原的漢子們(men) ,把歌聲一寸一寸刺進大漠的女子們(men) ,如今在哪裏呢?

張垣大漠貧瘠如洗,故土文化刻入骨髓。我必須不停地走,走下去。

現在,我終於(yu) 明白,大漠張垣是不可解的。生命和意誌是不能體(ti) 驗的。背離大漠而去,隻在遙遠地地方回路,升騰如霧、彌漫如氣的原始的大漠情結,在我心海深處萌動著,引導我踏踏實實地行走著。

我們(men) 可以看透張家口的五腑六髒,但卻無法捉摸大漠的心境。大漠名垂千古的鼎盛,破落傷(shang) 感歡樂(le) 、憂鬱沉悶、典雅蒼涼、博大精深……都可以看出來,卻無法把它說清楚。似乎這種獨特的東(dong) 西,不能確指,但又無時不在。讓你感覺著空氣中的味道。

經過沉默和騷動,青春會(hui) 因它的壯美而恐懼而清聰。離開大漠愈久,愈會(hui) 被它的明澄氛圍誘惑。

察哈爾西征新疆的戰略思路,是大清王朝完成國家統一,確保西部穩定安全的大手筆。

首先,中國西部是一個(ge) 偉(wei) 大的空間。向西,不僅(jin) 是我們(men) 的戰略取向,而且是我們(men) 的希望。

250年前,大清康乾祖孫三代不惜用近100年的時間平定噶爾丹,為(wei) 的就是國家西部的穩定。察哈爾軍(jun) 兵肩負著平定天下的重任。他們(men) 是國家的武裝力量,是大清正規軍(jun) 的角色。他們(men) 攜家帶口,沒有了後顧之憂。他們(men) 義(yi) 無返顧地西進新疆,就是把根紮在西部,屯田守邊、寓兵於(yu) 民。這是大清的向西部派兵的大戰略。

由於(yu) 西部有這樣一支忠誠能征善戰之勁旅,察哈爾營、錫伯營、滿營的存在,這些武裝力量會(hui) 在國家需要的時候,力挽狂瀾,改變敵我力量的格局。100多年前,清朝政府無時不得不麵對西方列強屢屢從(cong) 海上打擊天國這樣的形勢。到了1874年,新崛起的日本借“牡丹社”事件為(wei) 由發兵台灣。而在此前的1871年,沙俄借阿古柏入侵新疆之機以“代為(wei) 收複”為(wei) 名,占領了軍(jun) 事要地伊犁。

左宗棠則認為(wei) :中國的山川形勝,皆起自西北。棄西部即棄中國:“是故重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以衛京師。”左宗棠塞防的邏輯比之李鴻章海防派的邏輯更清晰嚴(yan) 整打動了最高決(jue) 策者慈禧。

左宗棠征西期間,每年軍(jun) 費超過1000萬(wan) 兩(liang) 白銀,相當於(yu) 清廷當時1/6到1/7的財政收入。收複新疆後,每年需從(cong) 內(nei) 地協餉幾十萬(wan) 兩(liang) 方才得以維持當地軍(jun) 政係統的正常運轉。

新疆之於(yu) 中國,遠不止地緣上巨大的安全緩衝(chong) ,其無可替代的能源地位,對中國的能源安全擁有極高的戰略地位。尤其是,新疆是一塊極其重要的戰略跳板:新疆西部陸路與(yu) 中亞(ya) 地區接壤,南部出巴基斯坦海路可直達印度洋和霍爾木茲(zi) 海峽。

如果能最大限度發揮新疆的地緣優(you) 勢,將中東(dong) 和中亞(ya) —裏海地區的石油天然氣通過新疆輸送到中國內(nei) 陸地區及其港口,則可避開傳(chuan) 統海運路線上馬六甲海峽這個(ge) 易被人控製的咽喉。中國新疆地處亞(ya) 歐大陸腹地,扼守新亞(ya) 歐大陸橋的咽喉地帶,是連接中國與(yu) 中亞(ya) 和中東(dong) 各國最為(wei) 便捷的陸上通道之一,也是利用周邊國家資源和市場最為(wei) 便捷的省區之一。如此突出的地緣優(you) 勢,在當代世界各大國中都少見。2013年9月初,習(xi) 總書(shu) 記出訪哈薩克期坦,已經將西部大開發戰略這種可能變為(wei) 現實。

戰略向西,就是國家利益。 中國領導人的出訪,最重要的一個(ge) 因素就是為(wei) 了中國的能源安全問題考慮,能源外交早已上升成為(wei) 中國政府最重要的外交考慮。

新疆為(wei) 什麽(me) 重要?西部為(wei) 什麽(me) 重要?左宗棠曾言:“中國強盛之時,無不掩有西北。”

新疆的地理位置廣袤遼闊。天山、阿爾泰山和阿爾金山猛烈隆起。塔裏木、準噶爾款款躺下。這就是著名的“三山夾兩(liang) 盆”。這裏遠離海洋,是亞(ya) 洲腹地。雖然英國曾在曆史上試圖染指滲透中亞(ya) 地區,但在傳(chuan) 統上,中亞(ya) 卻一直是俄國的腹地。

就地緣政治戰略而言,中亞(ya) 位於(yu) 亞(ya) 洲通往歐洲的陸路樞紐上,曆史上的“絲(si) 綢之路”和現在的第二座歐亞(ya) 大陸橋都經過這裏。新疆是“克什米爾—維吾爾—藏族‘獨立走廊’”核心地段,同時麵臨(lin) 著內(nei) 部和外部民族分離勢力的衝(chong) 擊。

而“突厥走廊”在這裏與(yu) 俄羅斯和中國交匯,也使中國在中亞(ya) 的國家利益博弈中,不但博弈的鏈條變長,而且要平衡考慮的問題也更為(wei) 複雜和深遠。

新疆的民族問題。中亞(ya) 與(yu) 新疆十個(ge) 民族跨界而居。中亞(ya) 國家與(yu) 新疆地區的大部分居民都信仰伊斯蘭(lan) 教,以突厥民族為(wei) 主,民風民俗相近,生活習(xi) 慣相似,民族認同感強,雙方溝通容易。其優(you) 勢是,它為(wei) 中國與(yu) 中亞(ya) 區域經濟合作提供了極大便利。其另一作用是,一旦國內(nei) 民族問題處理不好,就會(hui) 直接波及影響到境外,搞不好,國內(nei) 的民族問題很容易就變成周邊國家居民對中國的感情問題。

大清在250年前向新疆派兵與(yu) 民,直接改變和調整了當地的人口結構,並使多民族文化迅速融合。曆史上,中亞(ya) 諸突厥民族有著複雜難解的曆史淵源,往往難分你我,而後來蘇聯的民族識別和民族劃界,則為(wei) 中亞(ya) 諸國的民族爭(zheng) 端和領土爭(zheng) 端埋下了導火索,任何一個(ge) 國家國內(nei) 的民族問題都容易變成兩(liang) 個(ge) 甚至兩(liang) 個(ge) 以上國家的矛盾。

事實上,蒙古在曆史上對新疆(中亞(ya) 五國)來說,是具有精神震撼意義(yi) 的。雖然突厥民族在伊斯蘭(lan) 世界中素來以溫和著稱,少有極端宗教傾(qing) 向,尤其是部分中亞(ya) 國家穆斯林已高度世俗化,生活方式與(yu) 非穆斯林無顯著區別。但民族問題和政治穩定性問題,卻是中亞(ya) 國家的隱憂。

中國的問題在邊疆,邊疆的問題在新疆。新疆不穩定,則中國在中亞(ya) 的國家利益保障無從(cong) 談起,新疆不應被視為(wei) 邊疆,而是中亞(ya) 腹地。以大智慧解決(jue) 民族矛盾,放寬視角,緩和民族矛盾乃至打擊分裂主義(yi) 傾(qing) 向,才是為(wei) 千秋萬(wan) 代子孫著眼的曆史高度。

一個(ge) 有著遠大理想和抱負的民族,應該看到曆史的力量。

察哈爾西征的偉(wei) 大意義(yi) 就在於(yu) ,它在250年前,就完美地解決(jue) 了國家的穩定、領土完整、打擊恐怖、消滅分裂、人民安康、民族和諧、邊疆經濟發展等一係列,令我們(men) 今天頭疼的國家大事。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219