張家口(滿語為(wei) imiyangga jase imiyambi形容詞,漢意為(wei) :聚會(hui) 的、聚集的;jase漢意為(wei) 口外、邊外、邊塞、邊陲)舊名張垣,曾用蒙古語“喀拉幹”(滿語音譯為(wei) kalagan)。張家口地區自古以來即是河北與(yu) 蒙古地區的交通要衝(chong) ,也是西北蒙古與(yu) 北京的重要通道和貨物集散地,軍(jun) 事要地以及陸路商埠。長城在此有一道關(guan) 口——大鏡門。張家口之名用於(yu) 明宣德年間。清朝在大鏡門設稅務監督。有關(guan) 張家口曆史源流及商貿經營方麵的研究考證,由於(yu) 在座的都是專(zhuan) 家,本人不加贅述。本講重點向大家介紹清代張家口地方官員與(yu) 中央往來所用文書(shu) 奏折,以察哈爾都統的使用狀況、記錄的內(nei) 容為(wei) 例,介紹張家口地區與(yu) 全國各地交往的情況,來闡明張家口地區在清代的重要地位及反映該地區的史料價(jia) 值,為(wei) 深入研究本地方的曆史及民族史提供第一手資料。

一 清代的奏折製度

我國傳(chuan) 世至今的清代檔案,在曆史文化遺產(chan) 中占有重要地位。檔案是統治者在實施各項統治政策過程中的紙質文書(shu) ,經過專(zhuan) 業(ye) 人員整理歸檔而形成的檔案文件。清代的奏折文書(shu) ,最為(wei) 世人矚目。它目前保存在北京中國第一曆史檔案館和台北故宮博物院兩(liang) 處,是至今保存較為(wei) 完好的清朝檔案文書(shu) 之一。之所以為(wei) 眾(zhong) 人矚目,主要原因有二:一是奏折真實記錄了清統治者實施統治的情況,即檔案內(nei) 容重要;二是清所實行的奏折繳回製度,使保存至今的奏折原件比較完整,能夠比較全麵地揭示清代皇帝與(yu) 各地方官員處理地方政務的真實狀況。下麵簡要介紹清代奏折製度。

1、奏折的定義(yi) :奏折俗稱“折子”、“奏帖”、折奏。是清代官員向皇帝請示、報告的文書(shu) 之一。始用於(yu) 康熙十幾年(17世紀70年代),為(wei) 清代所獨有。

2奏折的分類:根據檔案管理學理論,檔案的載體(ti) 有:泥板檔案、甲骨檔案、金文檔案、簡牘檔案、紙質檔案、紙草檔案、羊皮檔案、蠟板檔案、棕櫚葉檔案、樺樹皮檔案、膠片檔案、磁帶檔案等10餘(yu) 種形式。

奏折文書(shu) 的載體(ti) 形式為(wei) 紙質文書(shu) ;

現存奏折以記錄信息的語言文字分類:滿文奏折、漢文奏折;

以檔案的歸檔製度分類:朱批奏折、錄副奏折。

凡經過皇帝用朱筆批示的奏折,包括“旁批”、“眉批”、“折尾批”,乃致折中劃圈、點、杠等,皆稱“朱批奏折”。

“錄副奏折”是“朱批奏折”的謄抄件。因其形成時按日為(wei) 箍,半月成包存檔,故又稱“月折包”。

這些奏折與(yu) 明清時期使用的題本、奏本有很多區別。

題本亦是官員向皇帝報告政務的文書(shu) 。起用於(yu) 明,清朝襲用。題本與(yu) 奏折的主要區別文件是處理流程渠道不同。奏折直遞皇帝,由皇帝親(qin) 自開啟。而題本呈遞上來後,先送達內(nei) 閣,經內(nei) 閣擬寫(xie) 批語,名為(wei) “票簽”,再呈遞皇帝。

其次,題本因是官員向皇帝上報的政務,需要蓋印。而奏折無需蓋印。這點與(yu) 奏本類似。

奏本:清代奏本雖沿用明製,私事用奏,但清代官員奏事不僅(jin) 個(ge) 人及家事用奏本,而且上報公務也經常用奏本。盡管雍正、乾隆皇帝幾經劃定題奏事宜的界限,但仍不能區分,故於(yu) 乾隆十三年,下令廢除使用奏本。

3奏折的使用規定:

奏折文書(shu) 是清代皇帝專(zhuan) 權、獨裁統治的需要。它具有保密性強、傳(chuan) 遞快捷及時等特點。康熙時期奏折作為(wei) 皇帝與(yu) 官員私人間交流信息的文書(shu) ,至嘉慶初年最後定下官員用奏折奏事的製度。清製,奏折經過朱批之後,有關(guan) 衙門及具折人,必須根據朱批內(nei) 容遵照執行。因此,朱批內(nei) 容凡涉及部院應行遵辦者,必須發抄,不涉及部院者可以不發抄。但無論發抄或不發抄,軍(jun) 機處均須將朱批奏折另錄一份存檔。然後,凡在京衙門的朱批原折,即由奏事處發還各衙門執行並於(yu) 日後送軍(jun) 機處匯繳;凡各省各城之朱批奏折,則由軍(jun) 機處封交兵部捷報處,或由內(nei) 奏事處封交具折人遣來之專(zhuan) 差,退還具折人遵照執行,然後再繳回宮中。

4奏折的上報途徑:清代規定官員上呈奏折,該官員須遣派專(zhuan) 人,直送紫禁城東(dong) 華門外奏事處,乾隆朝以後亦走驛遞。奏折至京由專(zhuan) 設機構直遞禦前。皇帝親(qin) 自拆封,閱讀後用朱筆批示。

5奏折的回繳製度:朱批奏折在康熙時期均交回本人保存。雍正登基後,出於(yu) 政治需要,諭令“所有皇考朱批諭旨”及“朕親(qin) 批密旨”俱著敬謹封固進呈。以後曆代相沿成為(wei) 清代特有的奏折回繳製度。

6奏折辦案過程:

清製,凡是奏折內(nei) 容皇帝認為(wei) 不宜宣泄者,由皇帝交禦前侍衛留在宮中;其餘(yu) 奏折由內(nei) 奏事退交軍(jun) 機處。軍(jun) 機處接到奏折後,凡有朱批者須即刻發還原具奏者遵辦。在交還本人前,由軍(jun) 機處專(zhuan) 門負責管理檔案的滿漢文檔房的抄寫(xie) 筆帖式謄抄,折內(nei) 各處朱筆批示,均要照錄,經專(zhuan) 人校對無誤後,與(yu) 當日皇帝閱後未經朱筆批示的奏折,一並留存。

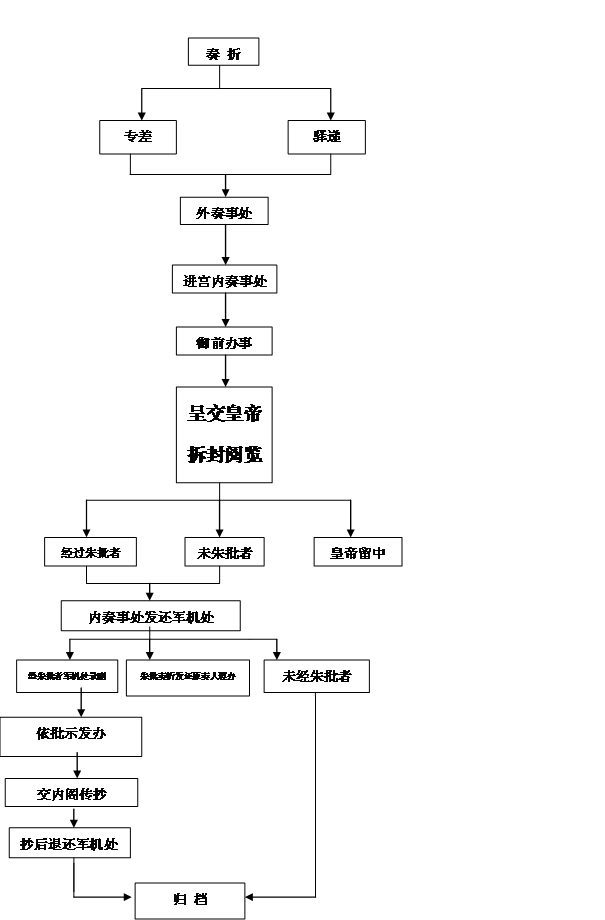

如果折內(nei) 批示:“軍(jun) 機大臣議奏”、“軍(jun) 機大臣會(hui) 同×××議奏”以及“該部議奏”、“戶部議奏”、“該衙門議奏”……等等,則軍(jun) 機處即照皇帝批示將錄副奏折交相應機構或官員辦理。凡應辦之錄副奏折由軍(jun) 機處交內(nei) 閣領回發抄,次日交回軍(jun) 機處,以備歸檔。凡歸檔的錄副奏折,按人每日一箍,箍上寫(xie) 明具奏者、件數及日期。每半個(ge) 月歸檔一次,用黃紙包裹,包皮上書(shu) 寫(xie) 人名、日期、總件數。目前一史館所藏滿文錄副奏折內(nei) 仍存有原用月折包的日箍、月包皮原件。如原折上朱批為(wei) “覽”或“知道了”,或準駁其事及訓飭、嘉勉之詞,即要視該事係部院應辦者,即發抄,不涉部院者不發抄。以上流程即是奏折的辦案、歸檔過程,也是奏折檔案的自然形成過程。參見《奏折辦案流程表》

(加軍(jun) 機處、內(nei) 閣大庫、滿、漢文奏折、折匣及題、奏本圖片)

二 、反映張家口地區的奏折內(nei) 容

奏折文書(shu) 涉及的內(nei) 容包括三個(ge) 方麵:一是公務:各級官員職責內(nei) 的一切公務;二是皇帝對官員的管理;三是官員向皇帝請示個(ge) 人、家庭等事宜。

1958年以來,我館根據前蘇聯檔案管理原則,將奏折(朱批、錄副)按問題時間原則分為(wei) 內(nei) 政、軍(jun) 事、財務、農(nong) 業(ye) 、水利、工業(ye) 、商業(ye) 、文化、交通、工程、法律、外交、民族、宗教等十八大類。

下麵著重介紹張家口地方官員向皇帝上報奏折的主要內(nei) 容。

我館所藏奏折中,涉及張家口地方事務的滿漢文奏折共有千餘(yu) 件,最早的是雍正四年,宣統三年。目前這部分檔案均已進行了整理、著錄、數字化掃描,可在我館區域網上利用。下麵簡要介紹該項檔案的概況:

(一)奏折實體(ti) 比較:

從(cong) 我館現存張家口檔案從(cong) 數量看:滿文錄副奏折占該地區奏折的三分之一,乾隆、嘉慶、道光三朝滿文多。漢文朱批與(yu) 錄副和占三分之二,道光十年以後漢文多,鹹、同、光基本沒有滿文。按照清代規製,滿洲八旗官員上報相關(guan) 八旗事項需用滿文,漢族官員則用漢文奏報。從(cong) 數量比例上反映出清代滿文使用日趨衰減的實況。

從(cong) 館藏檔案文種上看,滿文在錄副奏折中藏有:

上行文:朱批奏折、錄副奏折、錄副奏片、無朱批留中的奏折、奏片、呈文及隨奏折上報的各種清單、火票。

平行文書(shu) 谘文、谘呈、信稿。

下行文上諭。

漢文朱批和錄副奏折中藏有:

上行文:朱批奏折、錄副奏折、錄副奏片、奏折、奏片、附片、呈文、清單;

平行文:谘呈、知會(hui) 。

不難看出,滿漢文所藏文種基本沒有大的出入,隻需提出的是滿文檔案中所藏火票。火票:清代傳(chuan) 遞緊急公文的憑證。清製:凡馬遞公文,皆用兵部憑照,令沿途各驛站接遞,謂之“火票”。意思是如著火一樣急速。(加火票照片)

這件是監察禦史星額布呈文的附件報上來。內(nei) 容是:飭令張家口路各驛站星速轉遞監察禦史星額布呈給軍(jun) 機處文之火票。

(二)具報者職官:

從(cong) 具奏者來分析,涉及張家口地區有權使用奏折文書(shu) 向皇帝報告的職官有:察哈爾都統(滿文chahar I )、副都統、察哈爾左翼牧場總管、管理阿爾泰路驛站商都達布遜諾爾牧群總管、管理阿爾泰路驛站三旗牛羊群總管、上駟院牧群總管、太仆寺牧場總管、宣化鎮總兵、管理張家口稅務監督、管理張家口驛站事務員外郎等官職;

與(yu) 張家口地區聯係的中央官員有:大學士、領侍衛內(nei) 大臣、內(nei) 閣學士、軍(jun) 機大臣、王、公、侍衛、內(nei) 務府會(hui) 計司郎中、理藩院尚書(shu) 、郎中、員外郎、吏部侍郎、刑部侍郎、監察禦史、欽差護軍(jun) 統領等;其他地區官員有:直隸總督、山西巡撫、陝西巡撫、綏遠將軍(jun) 、定邊左副將軍(jun) 、西安將軍(jun) 、寧夏將軍(jun) 、伊犁將軍(jun) 、黑龍江將軍(jun) 、福州將軍(jun) 、駐庫倫(lun) 喀爾喀副將軍(jun) 、駐烏(wu) 裏雅蘇台辦事都統、辟展辦事大臣、哈密辦事大臣、庫倫(lun) 辦事大臣、獨石口副都統、護送哈薩克台吉等侍衛、護送土爾扈特台吉協領、科爾沁親(qin) 王等。

從(cong) 上述責任者上不難看出,張家口地區是一個(ge) 經濟、軍(jun) 事重要的中樞地區。它是西北各地進入北京的必經之地。清政府極為(wei) 重視對該地區的管理,因此該地區官員向中央報告的事項,皇帝非常重視,所涉及內(nei) 容也很廣泛。

(三)奏折具奏內(nei) 容:

有關(guan) 張家口地區的檔案主要涉及政治、經濟、軍(jun) 事、文化、貿易等多方麵內(nei) 容。大致歸結有十二類。

1、張家口地區與(yu) 宮廷皇族的來往:有關(guan) 這方麵的檔案有,宮廷祭祀所需乳牛需由張家口外牛羊群挑選並定期更換;宮廷在張家口采辦所需綢緞;公主出張家口赴塔米爾途徑該處情形;禦醫出張家口前往蒙古地區給王公治病;各蒙古部落首領給皇帝進貢馬匹由張家口所轄牧場收養(yang) 等。(13件)

2、中央對文武官員的管理:

(1)官製的製訂:乾隆二年管理阿爾泰路驛站三旗牛羊群總管覺和托奏請管理張家口台站官員三年輪換製度滿文折;

乾隆二十八年熱河道員良卿請在古北口設立張家口監督漢文折;

道光二十二年察哈爾都統鐵麟請變通發遣張家口廢員稽查章程漢文折;

光緒七年直隸總督李鴻章奏請將張家口地區的廳改為(wei) 撫民同知;

同年塔爾巴哈台辦事大臣錫綸請在張家口設立轉運局派員駐紮;

光緒二十九年,察哈爾都統貽榖等奏請將張家口等地廳遷徙到口外;

光緒三十二年七月初二日,直隸總督袁世凱因京張鐵路即將開通,張家口為(wei) 蒙古外藩赴京朝覲之道,商賈雲(yun) 集,人煙稠密,公事繁多,而萬(wan) 全縣與(yu) 張家口相距三十裏,故請將萬(wan) 全縣衙門遷移到張家口,以便治理。

據萬(wan) 全縣知縣和寅稟稱,該縣僻處邊隅,民情樸厚,地方公事向來清簡,惟據城三十裏之張家口地方,為(wei) 蒙古外藩赴京朝覲孔道,向稱邊塞,商賈雲(yun) 集,人煙稠密,公事之繁,較之縣城,相隔霄壤,且京張鐵路現已開辦,轉瞬告成。將來鐵路一通,交涉繁多,勢所必至。審時度勢,就將縣屬移置張家口,深恐鞭長莫及,兼顧難周,擬具辦法,稟經飭司核議。茲(zi) 據藩臬兩(liang) 司具詳前來。臣查萬(wan) 全縣屬張家口之邊塞要地,商賈輻輳,中外蒙民往來胥出此途。五方雜處,政務紛紜,將來京張鐵路告成,交涉更多,較之縣城繁簡迥別,張家口距縣甚遠,遙控為(wei) 難。該縣擬將縣署移駐張家口,藉資治理,實屬因地製宜,必不可緩。惟新建縣署,款巨難籌。查該口城內(nei) 原有協鎮舊署,以之改設,較為(wei) 省便。該署屋宇無多,又多傾(qing) (土己),擬就原有基址,分別修茸,添建至該縣監獄,擬歸並張理廳獄典史,有管獄之責。應將該縣典史移駐張家口城內(nei) 縣丞署中,以便就近管理,而專(zhuan) 責成。仍照該縣縣丞向奏,兼管張理廳獄。並將該縣張家口縣丞移駐該縣舊署,以資分防。約估改設縣署並在同城張理廳監獄牆內(nei) 餘(yu) 地建蓋獄房,共需工料銀六七千兩(liang) ,值此庫儲(chu) 支絀,實無閑款可籌,應飭該縣自行籌劃,如有可以暫挪公款,先行挪價(jia) 墊辦,分別興(xing) 修,一麵酌定年限,無論正署代理,按任分年攤還現銀,不準列交作抵,以歸墊款,至張家口舊有城垣,年久失修,坍塌多處,工程浩大,勢難同時並舉(ju) ,應俟縣署移置後,另再設法就地籌款修繕,以資保障。又該口舊有文廟,規模宏敞,毋庸另建。惟無儒學衙署,若將儒學一並遷移,頗難安置,擬仍留駐縣城,就近照料各等學堂,除將未盡事宜,隨時奏明外,理合恭折具奏。伏乞皇太後、皇上聖鑒飭部議複施行。謹奏。

(2)官員管理:清朝對於(yu) 駐防官員有嚴(yan) 格的管理製度,從(cong) 選官、任官、出差、接任、卸任、移交印務、請假、銷假、病免、休致、病故到對官員的考績(京察、大計、軍(jun) 政、甄別)、獎懲以及對官員的稽察、議敘、撫恤、糾參處分等都有明確規定並進行嚴(yan) 格執行。有關(guan) 這方麵奏折占有很大數量,下麵剖析察哈爾都統檔案內(nei) 容時細加解讀,在此不多加贅述。

(3)衙署日常公務管理:清統治者對駐防將領采取控製措施。包括張家口所屬地區官員的俸祿、台站銀兩(liang) 報銷、衙署收發公文、日常辦公費用、衙役管理等方麵。

3軍(jun) 隊管理:

(1)八旗兵製:八旗製度是清入關(guan) 前建立的兵民合一的組織。反映察哈爾八旗設置的檔案有:雍正十年領侍衛內(nei) 大臣豐(feng) 盛額奏請將張家口新平口外散居的蒙古人收編為(wei) 兩(liang) 個(ge) 牛錄賞給額駙策淩滿文折;

乾隆六年,直隸宣化鎮總兵李質粹請恢複張家口綠營。這兩(liang) 件檔案真實記錄了張家口地區八旗、綠營在清前期的建製情況。

(2)兵丁管理:清代對於(yu) 八旗兵丁的管理也很嚴(yan) 格。對兵丁的招募、裁汰、兵餉、兵丁的獎賞、撫恤、處分等在館藏檔案中均有記載。

(3)軍(jun) 事訓練:清代軍(jun) 隊平時有春秋兩(liang) 季的訓練演習(xi) ,察哈爾八旗軍(jun) 在張家口所屬地區的駐防、換防、調兵等軍(jun) 事行動館藏檔案中均有記載。

(4)軍(jun) 需管理:清代軍(jun) 隊的物資管理也很嚴(yan) 格。張家口軍(jun) 需物資的采辦、報效銀兩(liang) 、安排兵丁住房、組建馬隊置辦皮衣等內(nei) 容的館藏檔案均有記載。

(5)軍(jun) 馬的管理與(yu) 飼養(yang) :滿族是一個(ge) 騎射民族,對馬匹的運用尤其廣泛。清前期,世界仍處在冷兵器時代,馬駝在日常生活與(yu) 戰爭(zheng) 時期都占有重要地位。主要用途有三,一是禦馬,二是驛馬,三是戰馬。因此,清統治者對馬匹的喂養(yang) 與(yu) 管理十分重視。在張家口、東(dong) 北大小淩河、新疆等地設有各種不同性質的馬場。張家口牧場有宮廷內(nei) 務府上駟院管轄的商都達布遜諾爾牧場,有太仆寺管轄的牧場,有慶豐(feng) 司管轄的三旗牛羊牧場等。對於(yu) 這些牧場清統治者設有專(zhuan) 員總管進行管理,分散給兵丁喂養(yang) 牧放,每年春季集中出青牧放,定有嚴(yan) 格的管理製度。清末戰爭(zheng) 頻繁,各地需要軍(jun) 馬量增大,紛紛請赴張家口購買(mai) 馬匹以補充軍(jun) 隊馬匹的不足。有關(guan) 張家口牧場馬匹管理及各地赴張家口購買(mai) 馬匹方麵的檔案我館有藏。

(6)軍(jun) 事工程:軍(jun) 事工程是指張家口的八旗駐防官兵住房的建造與(yu) 修繕的文件。主要有乾隆初年籌辦張家口駐防官兵的住房事宜;請求撥銀修繕住房;官兵住房年久失修請求撥銀修繕;以及官兵住房被水衝(chong) 刷請求修繕;請求修繕察哈爾都統官署及駐防公所等等。

4政務管理:清代官員所管政務是指該管地區的民政。目前所藏檔案有乾隆四十一年察哈爾都統常清等奏報丈量張家口外履親(qin) 王牧場以便建立村莊事;張家口地區遭受水旱災害後,地方官員進行賑濟的情況;張家口地區受災後政府進行賑濟、查禁鴉片、違法案件、巡捕治安以及審判偷盜、搶劫、霸占土地官員違法等案件;流放人員的管理等方麵的文件。

5民族事務:張家口地區涉及的民族主要是蒙古族與(yu) 清朝政府間的往來文件,有蒙古台吉赴熱河覲見途徑張家口的文件;清朝政府賞給蒙古台吉阿睦爾薩納皮襖的文件;護送蒙古台吉靈柩回公主園寢途徑張家口上報日期的文件;喀喇沁鄂爾多斯蒙古返回遊牧地情形的文件;審辦蒙古人案件的文件;有關(guan) 蒙古準噶爾使臣及達瓦齊部人等解送至張家口地區情形文件;

6財政管理:張家口地區的財政稅收是清政府收入的重要來源之一。由於(yu) 張家口地理位置的特殊性,清於(yu) 光緒年間開始在此設立商埠,並征收稅銀。有關(guan) 該地區收稅的文件在我館藏檔案中有請確查鹽務情形及訂擬管理鹽務章程的文件;有報征收地丁錢糧數量的文件;有張家口稅務監督奏報的張家口稅收銀兩(liang) 數目的文件;鹹豐(feng) 十年以後因外國軍(jun) 隊入侵,清軍(jun) 戰鬥力下降,急需補充人員及裝備,因此,察哈爾都統奏請籌辦厘金,抽取馬稅等文件。

7農(nong) 牧業(ye) 水利:反映農(nong) 業(ye) 生產(chan) 方麵的有張家口地區遭受旱災、蟲災,墾荒起課、莊稼豐(feng) 收等方麵內(nei) 容;水利方麵有張家口等地方修水洞工程的史料;還有張家口外克什克騰旗山場樹木情況的檔案。

8建築:在館藏檔案中還有關(guan) 於(yu) 張家口地區修建城堡、大境門外護城石壩等工程及修建張家口地區官兵官署、營房、台站等處住房,丈量工段用銀數目、民紳捐銀狀況,工程竣工請獎賞官紳的檔案。

9驛站管理:清代的交通運輸主要通過驛站、軍(jun) 台進行。清製,對於(yu) 驛站管理也有嚴(yan) 格規定。驛站官員的選派、馬匹的管理與(yu) 飼養(yang) ,飼養(yang) 馬匹所用草豆的報銷等,台站兵丁的管理及清末設立轉運局等均有記載。

10貿易管理:張家口是清朝陸路貿易口岸的起點,是清內(nei) 陸商人前往恰克圖與(yu) 俄羅斯商人貿易的重要地方。有關(guan) 貿易的檔案分國內(nei) 商業(ye) 與(yu) 對外貿易兩(liang) 方麵,國內(nei) 商業(ye) 有請發放張家口等處商民執照史料;張家口商販進行茶葉貿易情形;萬(wan) 全縣商鋪捐款以增招募警察馬隊營;奸商漏稅查審守門兵丁;審理張家口等處商民牲畜被蒙古人偷盜案;申告民人禁止在張家口地區販鹵禁例等。

對外貿易:有乾隆時期赴恰克圖貿易的回商途徑張家口;清政府在張家口購買(mai) 物品前往恰克圖與(yu) 俄羅斯商人貿易;以禁止商人在張家口外與(yu) 外商買(mai) 賣馬皮;乾隆五十年後恰克圖閉關(guan) 後查禁前往貿易的史料。

11氣象史料:雨雪問題直接關(guan) 係到民生問題,因此,清政府十分重視各地方的雨雪糧價(jia) 的情況。也是康熙時期最初使用奏折文書(shu) 的目的。

12其他方麵:俄羅斯使臣前往北京朝覲途徑張家口的記載;庫倫(lun) 拿獲喇嘛押解至張家口的史料;張家口等處童生考試及商民胡長浚等捐助學堂以及張家口地區采煤情形的檔案。

三、察哈爾都統奏折案例

察哈爾是蒙語cahar音譯,漢意為(wei) “潔白”。該地區明朝時為(wei) 宣府、大同邊外地,廣設衛所管理。清初設置宣府鎮,隸直隸省,歸直隸巡撫管轄。康熙十四年四月,布爾尼叛亂(luan) 被鎮壓後,清聖祖康熙帝遷徙原駐義(yi) 州的察哈爾部來此遊牧,使之壩內(nei) 是農(nong) 田,壩外是牧廠。此後察哈爾地區便成為(wei) 內(nei) 屬蒙古察哈爾旗民與(yu) 漢人雜居之所。察哈爾是清廷控製西北地區的要道,清軍(jun) 出征由此出塞。為(wei) 控扼蒙古和威懾西北,清廷在此部署重兵,轄以高官,於(yu) 乾隆二十六年十一月設都統以治之。

講此問題之前,首先需搞清察哈爾部設旗及駐防問題。

首先,關(guan) 於(yu) 察哈爾部設旗問題,中央民族大學曆史研究學院的蒙古族專(zhuan) 家達力紮布先生利用大量檔案史料,做了深入細致的專(zhuan) 題研究,先後發表了《清代察哈爾設旗問題考略》、《清代八旗察哈爾考》、《清代察哈爾紮薩克旗考》。這些文章對察哈爾部從(cong) 明末至有清一代的狀況,進行了詳實論證。

明確指出,天聰八年(1634),察哈爾部林丹汗死後,該部眾(zhong) 潰散,其所屬官員,大部分率眾(zhong) 歸附後金。崇德元年(1636年),皇太極將額哲部建立一個(ge) 察哈爾紮薩克旗;同時,把分散歸附的察哈爾人編入八旗, 形成八旗察哈爾。八旗察哈爾是相對獨立的軍(jun) 事單位。在清入關(guan) 前後的各項征伐過程中,參加了鬆錦之役、出征北京及山東(dong) 之役、山海關(guan) 等戰役,與(yu) 滿洲八旗兵一道衝(chong) 鋒陷陣,為(wei) 清朝定鼎中原立下汗馬功勞。清統治者給予了優(you) 厚待遇,任命其官員為(wei) 固山額真(滿文為(wei) gusa i ejen,gusa漢意為(wei) 旗,ejen漢意為(wei) 主子)。

順治十六年五月,察哈爾旗發生一起刑事案件,因和碩親(qin) 王阿布鼐及其旗下官員審理失當,受到清廷嚴(yan) 厲處罰,這一事件及其以後接連發生的案件,導致察哈爾旗的滅亡。康熙十四年四月,阿布鼐子布爾尼親(qin) 王乘吳三桂叛亂(luan) 之際,欲從(cong) 盛京(今遼寧沈陽)劫其父阿布鼐叛清,被隨嫁公主長史辛柱告發。清廷派遣撫遠大將軍(jun) 多羅信郡王鄂劄、副將軍(jun) 圖海率大軍(jun) 前往鎮壓。達祿一役,清軍(jun) 擊敗察哈爾兵,都統晉津率其族降於(yu) 陣前,餘(yu) 部潰逃。察哈爾林丹汗後裔遂絕,紮薩克旗亦被削。 其部眾(zhong) 被分散編入八旗滿洲、蒙古內(nei) , 八旗察哈爾仍然存在。

為(wei) 了加強管理,康熙十五年,在八旗察哈爾設立總管, 取代其原世職章京;由在京八旗蒙古都統兼管,官員由八旗蒙古都統奏報吏部任命,各級官員中約有一半由在京八旗及各衙門官員內(nei) 簡選,全部官員由吏部和理藩院任命。不準察哈爾人世襲。乾隆年間,設察哈爾都統,不再受八旗蒙古都統管轄。因此作者強調指出, 八旗察哈爾雖是內(nei) 屬蒙古,但在審理獄訟和宗教管理方麵,則有別於(yu) 八旗蒙古,如詞訟審斷照《蒙古律例》等,這與(yu) 外藩紮薩克旗相同。由此看來,清廷對八旗察哈爾的管理,雖與(yu) 八旗蒙古不同,亦有別於(yu) 外藩紮薩克以及歸化城土默特蒙古,這充分體(ti) 現了清廷“因俗而治”的政策。

關(guan) 於(yu) 八旗察哈爾兵丁駐防問題。

對於(yu) 八旗駐防的研究,始終是學界十分重視的研究題目,目前取得眾(zhong) 多成果。其研究重點就八旗內(nei) 部,漢軍(jun) 與(yu) 滿洲、蒙古關(guan) 係及對八旗兵丁的待遇和生計進行研究。發表有十餘(yu) 篇學術論文。研究八旗駐防的專(zhuan) 著有兩(liang) 部:一是《清代八旗駐防研究》(定宜莊,遼寧民族出版社,2003年);二是《清朝八旗駐防興(xing) 衰史》((韓)任桂淳,三聯書(shu) 店,1993年)總之,對清代八旗製度的研究成果頗豐(feng) 。但對八旗察哈爾駐防問題,尚缺少研究。達力紮布先生在研究文章中指出,八旗察哈爾組建後,自康熙年間開始,清廷分批征調察哈爾兵駐防。第一次征調察哈爾兵丁是在康熙十三年,發右翼察哈爾官兵往兗(yan) 州。不久,調赴安慶,後又調赴江寧;又自江寧移防浙江;調左翼察哈爾兵赴杭州。第二次征調察哈爾八旗官兵,是在康熙十四年三月,清廷調察哈爾兵入駐宣府、大同。這部分兵丁,在被調往大同駐防之前,想要響應布爾尼叛亂(luan) ,後經清廷招諭主動歸附,清廷將其調往河南府駐防。其牧地仍在宣府邊外。後又調右翼察哈爾兵赴榆林。

乾隆皇帝,平定南疆後,於(yu) 乾隆二十六年 (1761 ),設立察哈爾都統, 使八旗察哈爾相對獨立。之後清廷為(wei) 加強邊疆駐防,同時防止各族軍(jun) 事力量集中強大,實施“分而治之”政策。於(yu) 乾隆二十七年、二十八年,分批調遣八旗察哈爾兵丁到新疆伊犁、塔爾巴哈台、烏(wu) 魯木齊等地駐防,並長期戍守。

另有張家口地區的專(zhuan) 家劉振瑛先生做了專(zhuan) 門研究。著有《清代張家口察哈爾駐防八旗探討》。文章根據對本地八旗駐防官房進行實地考察並收集大量當地居民的口述,真實反映了張家口地區八旗駐防的實際情況。上述研究,多用官文書(shu) 和地方誌等史料,很少利用第一手檔案,而滿文檔案則是無人問津。

另需說明:由於(yu) 一些原因,八旗察哈爾兵丁,在乾隆年間額數不足,為(wei) 了解決(jue) 該問題,清廷先後幾次調右衛兵丁至張家口駐守。並將新歸附的厄魯特蒙古編入察哈爾八旗。這在官書(shu) 中有詳細記載。至嘉慶年間不計西遷的察哈爾兵丁編設的 17個(ge) 佐領,共有佐領120 個(ge) 。光緒朝八旗察哈爾有佐領 68個(ge) 。

如上所述,察哈爾地區自古即是牧養(yang) 牛馬之地。因大量墾殖導致不斷侵占牧廠,引起一係列的民族問題和地域糾紛。為(wei) 解決(jue) 這一問題,清廷不斷改變察哈爾的行政建製和軍(jun) 事駐防體(ti) 製。

(一)察哈爾都統設置

察哈爾地區既是清廷控製西北的要道,蒙漢民族的緩衝(chong) 地帶,也是蒙古八旗兵丁的來源地,朝廷馬匹的養(yang) 殖地,其戰略地位十分重要。清乾隆年間為(wei) 了加強對八旗察哈爾蒙古及口外四牧群的管理。於(yu) 乾隆二十六年十一月始設察哈爾都統一人,駐張家口,故名“張家口都統”,是察哈爾地區最高軍(jun) 政長官,從(cong) 一品,均為(wei) 滿洲旗人。察哈爾都統下設副都統兩(liang) 人,居左右翼遊牧邊界,配合都統辦事。“乾隆三十一年(1766年),左右翼副都統內(nei) 裁汰一人,留副都統一人,駐張家口,協同都統辦事”。又設總管和副總管各一人,分掌駐紮地的營房事務。其餘(yu) 還有“參領、副參領各八人。佐領、驍騎校各百二十人。護軍(jun) 校百十有五人。親(qin) 軍(jun) 、捕盜六品官各四人”。乾隆二十七年建衙署。

根據現存我館檔案統計,自乾隆二十六年十一月設立察哈爾都統以來,擔任過察哈爾都統(包括署理察哈爾都統)的人共有60名。

首任都統應為(wei) 嵩椿。以往研究認為(wei) ,第一任察哈爾都統是巴爾品。但根據檔案及清高宗實錄載:乾隆二十六年十一月辛醜(chou) 日(初七日),所有察哈爾都統緊要,著嵩椿調補。時如鬆接任西安將軍(jun) 。據滿文錄副奏折記載:乾隆二十七年二月初十日抵達張家口就任察哈爾都統。但是月初八日,家人來任所報告其母於(yu) 初五日病故。嵩椿於(yu) 二月初九日向乾隆皇帝請示回京辦理母親(qin) 後事。次日又上報兩(liang) 個(ge) 奏折,一是請示設立都統衙門下屬辦事機構左右司及印房事;二是將都統印信交給察哈爾副都統巴爾品署理,伊立即回京。十六日乾隆皇帝以“知道了”批準了嵩椿的請示。閏五月初八日,嵩椿在京丁母憂百日後,回到張家口接任都統,隨去巡查察哈爾八旗官兵。由此可知,首任察哈爾都統應為(wei) 嵩椿。六月乾隆帝又因西安將軍(jun) 如鬆出缺而再次任命嵩椿為(wei) 西安將軍(jun) 。八月,任命副都統巴爾品為(wei) 察哈爾都統,駐紮張家口。

規定察哈爾都統的旗纛為(wei) 鑲黃色;左翼副都統旗纛為(wei) 正白色;右翼副都統旗纛為(wei) 正黃色。

按照駐防將軍(jun) 定例,由內(nei) 閣填發坐名敕、禮部頒發關(guan) 防、都統衙門添設辦事官員等、兵部頒給令箭、勘合、火牌以及滿洲、蒙古條例各一分。

為(wei) 辦理民事專(zhuan) 設理事同知一員,照各省駐防例,屬都統管轄,遇滿、蒙民人交渉事件,會(hui) 同左司官員審辦。

坐名敕是清代的一種敕書(shu) 。指專(zhuan) 給某一高級武職官員的任職憑證和皇帝對該員的訓令。該文書(shu) 在官員就任之初,由內(nei) 閣填寫(xie) 並頒發。

(二)察哈爾都統職掌:

乾隆二十七年,乾隆皇帝降諭旨:“朕惟察哈爾地方,……宜設大員以專(zhuan) 統轄,茲(zi) 命爾(指察哈爾都統巴爾品)駐紮張家口。總管察哈爾左右兩(liang) 翼副都統、八旗總管,管轄滿洲、蒙古官兵及張家口理事同知,爾宜持躬公正,律己嚴(yan) 明,董率屬弁,訓練兵丁,練習(xi) 行圍,以精技藝。整理器械,以壯軍(jun) 容。所統弁丁,有不遵訓令者,聽爾參處。……至錢穀詞訟、民間情事,俱屬地方官管理,不得幹預。其宣化、大同二鎮,附近張家口地方,亦聽爾節製。爾受茲(zi) 委任,須實心率屬,加意訓練,如或怠玩曠職,責有攸歸,爾等慎之。特諭。”

此道諭旨非常明確地指出察哈爾都統的職掌。此職官雖稱都統,但與(yu) 京師專(zhuan) 管一旗的都統,完全不同,就其職責,整飭武備,訓練兵丁與(yu) 駐防將軍(jun) 是一樣的。但不準幹預地方民事,卻須管理察哈爾蒙古遊牧之事及節製宣化、大同兩(liang) 鎮綠營。

(三)察哈爾都統奏折案例

根據館存檔案來看,可以真實反映察哈爾都統職責具體(ti) 實施的情況。下麵做一剖析。

1察哈爾都統所屬官員的管理

(1)官員的任免與(yu) 選補

察哈爾地區是清代邊疆駐防中唯一設置都統的地方。清代西北邊疆地區都以將軍(jun) 為(wei) 主體(ti) ,駐防將軍(jun) 是該地區的最高長官。而察哈爾地區卻設都統。察哈爾都統設立之前,該地區由在京八旗都統管轄,無權選補官員。乾隆二十六年後,該職所屬官員均由都統奏報皇帝選補。其中有都統衙下屬左右司筆帖式、驛站辦事官員以及都統、副都統以下協領、防禦、佐領等武職官的升補,先由各總管將應開列之人,報副都統出具考語,送都統衙門擬定正陪,送該旗帶領引見;承襲官爵;副都統按家譜揀選,送都統衙門閱看,年終谘赴該旗帶領引見。

如,乾隆四十年七月初六日,察哈爾都統常清等奏請選鑲黃滿洲旗佐領保剛補管理張家口右翼滿洲四旗協領缺。

又,同治五年十二月初十日,署理察哈爾都統事務裕瑞在接任張家口稅務監督謝恩折內(nei) 寫(xie) 到,奴才等曾奏請補放張家口收稅監督。同治五年十二月初七日原折上軍(jun) 機大臣傳(chuan) 旨:知道了。張家口收稅監督一缺,交該部照例辦理,補放前著裕瑞暫署。欽此。奴才遵旨立即恭設香案,望闕叩頭。﹒﹒﹒﹒﹒照例查點前任監督舊管支用銀兩(liang) 外,實存銀兩(liang) 萬(wan) 一千五百零四兩(liang) 二錢五分八厘一絲(si) ;大製錢一千七十八兩(liang) 四錢。經核此數,均與(yu) 所收之稅相符。查點後理應照舊入庫封存,繼新任稅務監督到任時,奴才將現在所收稅銀一並卸交令其管理。﹒﹒﹒﹒﹒同治五年十二月十五日,軍(jun) 機大臣傳(chuan) 旨:“知道了”欽此。

此奏折說明兩(liang) 點內(nei) 容:一是察哈爾都統與(yu) 張家口稅務監督的關(guan) 係,明確指出察哈爾都統署理稅務監督一職;二是張家口所收稅銀為(wei) 11504兩(liang) 2錢5分8厘1絲(si) ;大錢是1078兩(liang) 4錢。

(2)所轄官員的軍(jun) 政、大計

清代對於(yu) 文武官員承襲明製,每三年進行一次軍(jun) 政、大計考核。(後期改五年一次)乾隆二十六年,張家口官兵事務歸察哈爾都統管轄後,軍(jun) 政考選屬員是察哈爾都統的職責之一。

清代察哈爾地區官員實施的軍(jun) 政照各省駐防例,每三年舉(ju) 行一次。每到軍(jun) 政之年,軍(jun) 政大員要遵例對下級官員予以考核,並填寫(xie) 考語,考核內(nei) 容主要有四項:⑴操守:廉、平、貪;⑵才能:長、平、短;⑶騎射:優(you) 、平、劣;⑷年歲:壯、中、老。有無軍(jun) 前受傷(shang) 或者軍(jun) 功等要注明,送兵部造冊(ce) ,作為(wei) 官員履曆。其中表現卓異者谘部引見,年老有疾者革職。

如乾隆三十二年六月初十日察哈爾都統安泰與(yu) 集福請分別循查察哈爾張家口等處旗營軍(jun) 政考核情形。折內(nei) 明確提出本年是軍(jun) 政之年,有定例之限,不可違製。如果兩(liang) 人一起去考核實在不妥,如集福去查商都達布遜諾爾兩(liang) 翼牧場,安泰帶印去查達裏岡(gang) 愛牧場,則事務繁雜。張家口與(yu) 達裏岡(gang) 愛相距甚遠,往來谘送文件不能輕易送到。因此,請將關(guan) 防、印信均由副都統集福署理。若有應辦之事,集福帶司員酌情不致耽誤辦理。安泰去查達裏岡(gang) 愛牧場之際,集福亦可查商都達布遜諾爾等處,而後,二人抵達正藍察哈爾旗牧場匯合,二人一起自正藍察哈爾旗始至鑲黃察哈爾旗逐旗軍(jun) 政考驗左翼四旗之員,查閱兵丁騎射技藝、軍(jun) 器等項。

光緒四年六月初九日穆圖善、奎昌奏報軍(jun) 政情形折內(nei) 載:竊奴才穆圖善於(yu) 上年十一月抵任後,曾照例屆軍(jun) 政奏請展限半年,一俟今年夏令水草暢茂之時,即將察哈爾八旗官員劄調齊集,以便奴才穆圖善出口考驗等因。奉旨:允準在案。今屆限滿,奴才穆圖善趕到經手緊要事件,分別商辦就緒,循案將都統印信以及各項關(guan) 防擬於(yu) 六月十九日移交奴才奎昌署理。奴才穆圖善定於(yu) 二十一日輕騎減從(cong) 起程前往。照例考核並遵照具奏章程,順路抽查阿勒泰軍(jun) 台官兵駝馬。其張家口、獨石口、千家店等處官員照例依次考驗,分別舉(ju) 劾,所有循案移交印信,依限出口考驗軍(jun) 政緣由,理合恭折奏聞,伏乞皇太後、皇上聖鑒。謹奏。

剖析此件檔案內(nei) 容:一是察哈爾都統按照定例於(yu) 軍(jun) 政之年奏請展限半年,使之軍(jun) 政時間改在夏季水草茂盛時舉(ju) 行;如此可知,軍(jun) 政舉(ju) 行時間應在冬季年終之時;二是舉(ju) 行軍(jun) 政考驗的地點應在口外某地,而遠離張家口都統衙門處所。因此,在都統外出考驗官員之時,其都統關(guan) 防要移交給副都統奎昌署理辦事。三是軍(jun) 政考核之前,都統需谘文給各八旗屬員,齊集至考核地點。四是都統舉(ju) 行軍(jun) 政的同時,順路抽查阿勒泰軍(jun) 台官兵所養(yang) 駝馬。五張家口、獨石口、千家店等地方,應考核官員要照定例依次進行考核,分別進行保舉(ju) 和參劾。

大計:清承明製,對各地方布政使、按察使以下文官進行考核的製度。(武官稱軍(jun) 政)每三年一次,由各級官員的主官對所屬官員進行考查,給出考語上報。考核以守、才、政、年四等級為(wei) 標準。有關(guan) 文官大計與(yu) 武員相似,隻是察哈爾都統要會(hui) 同直隸總督辦理。

(3)察哈爾都統與(yu) 副都統等員的入京陛見

清製,駐防將軍(jun) 、都統根據路途的遠近決(jue) 定入京陛見時間,一般路途遠的將軍(jun) 是三年入京一次。張家口因距京甚近,都統每年年終奏請陛見,候旨遵行;副都統每年輪流一人來京,總管三年來京一次,應來京時都統報部。各旗總管既有統轄、分轄,仍不準奏事,惟至京準照別城城守尉例奏請聖安。

2軍(jun) 隊管理

清政府實行滿漢分治政策,滿洲八旗兵丁居住地俗稱“滿人城”。城內(nei) 設有學堂、廟宇、市肆和倉(cang) 庫等的文化和生活場所單獨興(xing) 建,配備軍(jun) 事設施,實行軍(jun) 事化管理。都統職掌,鎮守險要,綏和旗民,均齊政刑,修舉(ju) 武備。都統官署位於(yu) 滿人城內(nei) ,就近管轄。同時各地分駐佐領或防禦掌戶籍,以時頒其教戒。察哈爾兵丁“從(cong) 征隨圍,凡有差使,一同效力”是國家軍(jun) 隊的中堅力量之一。

清代察哈爾都統所轄八旗軍(jun) 隊駐地有三:一駐張家口外,駐鑲黃、正黃、正紅、鑲紅四旗;二駐殺虎口外,駐鑲藍一旗;三駐獨石口外,正白、鑲白、正藍三旗。

(1)挑選兵丁

清製,察哈爾總管每半年將挑補兵丁的情況造冊(ce) 上報都統,並給副都統一份備查。如乾隆三十二年八月二十一日,察哈爾都統安泰奏報在張家口,披甲內(nei) 調選個(ge) 高、射箭好的人,補為(wei) 養(yang) 育兵缺,以備戰時調用。

(2)操練兵丁、檢閱兵器

察哈爾都統的主要職任就是訓練兵丁、整理器械等,以保持八旗軍(jun) 隊的戰鬥力,備國家不時之需。清廷在察哈爾部署重兵,可以達到震懾西北,鞏護東(dong) 北,監控蒙古等諸多目的。

清製,八旗兵平時由總管照常操練,本翼副都統酌情巡查;都統每年,按翼巡查一次;軍(jun) 器照駐防例三年查閱一次。同時,演練行圍技能。反映這方麵的檔案很多。

如:察哈爾都統華山泰、盛柱跪奏,遵旨校閱張家口滿洲營官兵馬步槍箭,擇其年力精壯者,勤加訓練,以備調撥。

奴才等前奏張家口官員、兵丁閑散兵馬步槍箭逐一閱看,擇其年力精壯,槍箭皆能者,挑選五百名,責成派出之營總等官,逐日操練,以備調遣。奴才華山泰再行出口查閱堪用騸駝、騸馬及被災軍(jun) 台,挑選察哈爾蒙古官兵各等情具奏,

奴才等於(yu) 七月二十九日起至八月初五日止,連日親(qin) 詣校場,將張家口滿洲、蒙古十旗官員、兵丁馬箭、步箭逐一閱看,準頭樣式尚可。抬槍、鳥槍裝用鉛子演放,中全槍者十有五六;鳥槍、抬槍可期得力演放。連環槍陣,聲勢尚為(wei) 聯絡整齊,校閱兵丁一馬三槍三箭,惟一馬三槍均係空演,向不裝用鉛子,徒有馬槍虛名而無馬槍實效。與(yu) 京營之馬槍熟悉可比,自應暫緩演放。

查,張家口左翼滿洲協領訥親(qin) 泰,年富技長,管轄嚴(yan) 肅,派委營總;正藍旗滿洲佐領德克精阿,管理鳥槍營多年,營務諳習(xi) ,差操勤慎,派為(wei) 副營總,均算勝任,並派幫辦營務官四員,領隊官八員,以資訓練彈壓。奴才等擇其年力精壯、槍箭兼能者,挑出領催十名,前鋒十名,馬甲一百名,步甲二十名,抬槍兵六十名,閑散兵三百名,共兵五百名;跟役兵六十名,嚴(yan) 飭統兵營總訥親(qin) 泰等逐日齊集校場,所有馬步騎射抬槍、鳥槍、連環槍陣,勒加操練,務期精熟有準,候旨調撥。張家口額設抬槍四槍杆,鳥槍二百九十杆全行帶往;馬匹、旗纛、帳房、海螺、鑼鍋、弓箭、刀矛,核計官兵數目攜帶,以備需用。張家口額設官五十四員,兵一千八十名,閑散兵三百餘(yu) 名,此次挑出官十四員,兵丁、閑散兵五百六十名外,下餘(yu) 官員、兵丁足敷差操,所有奴才等挑出官員、兵丁勤加操演緣由,理合先行奏聞。此次奴才等操演官員、兵丁有中五支者,分別獎賞記名;生疏者記過責革示懲外。

奴才華山泰即將都統印信、關(guan) 防於(yu) 八月初八日移交奴才盛柱署理於(yu) 折後,奴才華山泰起身出口前往查閱旗台馬駝之處,一並恭折具奏,伏乞皇上聖鑒。謹奏。

解讀:一是官兵數額;二是槍械配備種類及數額;三是操演時間為(wei) 秋季

(3)官兵領取俸餉

規定,官兵領取俸餉,由各總管造冊(ce) 送該副都統用印,行都統衙門右司查對,匯造總冊(ce) ,用都統印行部支領;應行事件,各總管呈該副都統,行都統該司具稿,用都統印谘行。

3牧場管理

乾隆二十六年,設置察哈爾都統,本為(wei) 管理遊牧八旗事務。其轄地東(dong) 界克什克騰,西界歸化城、土默特,南界直隸獨石、張家二口及山西大同、朔平,北界蘇尼特及四子部落,袤延千裏。察哈爾部蒙古專(zhuan) 為(wei) 清皇室放牧,其牧場均屬清廷上駟院及太仆寺等衙門管轄。因此,駝馬廠和牛羊群牧廠均設有四品總管主理放牧事宜。嘉慶十三年議準,商都達布諾爾、達裏岡(gang) 愛之馬駝廠、太仆寺兩(liang) 翼牧廠總管翼長缺出,將本牧廠應升官員,並察哈爾應升官員,一體(ti) 揀選擬定正陪,帶領引見補放。如由本牧廠官員補放,作為(wei) 實授,停其試用;如由察哈爾官員補放者,仍帶原銜頂戴,先令署理總管翼長事務,試用三年後,再行奏請實授……。察哈爾都統每年要定期巡查牧場。

察哈爾部蒙古為(wei) 清廷繁養(yang) 大量馬匹,其所養(yang) 馬匹主要有三種用途:一是禦馬;二是驛馬;三是官馬。

清製,國家給拴養(yang) 馬駝的官兵例有額定馬幹銀。所謂馬幹,就是供給喂養(yang) 馬匹所需之馬料草束之通稱。清廷規定駐防旗兵每人需養(yang) 馬三匹,以備征戰時乘騎和馱載軍(jun) 需品。這些草豆飼料有“本色”和“折色”之分。後因各種原因,各級將士的馬匹實際數量都有所減少,但仍按原定數額領取馬幹,其多餘(yu) 之銀兩(liang) ,則用作生活消費之補貼,故時稱“人吃馬”。此為(wei) 駐防將士的一項重要固定收入。

對於(yu) 馬駝管理亦有嚴(yan) 格規定。清製:馬駝嚴(yan) 禁私售或借與(yu) 人騎。出廠時,毛齒皆有清冊(ce) ,回日覆驗,如疲瘠十不及三免議,否則兵鞭責,官罰俸有差。官馬出青,每百匹準倒十匹,逾額勒其買(mai) 補。凡營馬或走脫竊失,責令賠補,謂之賠椿。年遞減十之一,至十年悉免之。應敵傷(shang) 損者免賠。騎至三年踣斃者亦免。其餘(yu) 一年或二三年踣斃,賠額視其省而異,以十金為(wei) 最多。同治二年定,古北口盤獲私馬逾三十匹者送京,不及三十匹賞與(yu) 兵丁。

反映此類問題的檔案亦有許多。如:每年春季出青時節,察哈爾都統都要奏報官兵出青日期,返回牧場後還要奏報返回牧場時間和馬匹數目。如有倒斃馬匹按照規定扣除官兵俸餉。如:乾隆四十八年九月初四日,察哈爾都統烏(wu) 爾圖納遜奏報勘察張家口至賽爾烏(wu) 蘇四十九驛站馬匹倒斃情形並由官兵賠補事。又,道光二十五年察哈爾都統鐵麟奏報均齊張家口外牛羊牧群情形事。等等。

4地方稅務管理

按照察哈爾都統的職責,本應以軍(jun) 事為(wei) 主,地方事宜不得幹預。但在館藏檔案中,我們(men) 也查到一些察哈爾都統奏報有關(guan) 地方喜降雨雪情形的奏折以及稅收情況的文件,下麵簡單做一介紹。

(1)地方農(nong) 業(ye)

清廷認為(wei) 察哈爾八旗分駐之所,曠土閑田廣布,是很好的墾種之所。因此,自雍正年間開始,朝廷即募民墾種察哈爾地區,壩內(nei) 做為(wei) 農(nong) 田,畫井分區,村落碁布……”。

在封建社會(hui) ,屯墾農(nong) 田降雨降雪等自然條件,十分重要。尤其在沒有現代機械化耕種手段之前,農(nong) 業(ye) 生產(chan) 完全依靠自然氣候的優(you) 劣,決(jue) 定糧食產(chan) 量的收歉。因此,清中央政府非常重視地方雨雪糧價(jia) 情況,康熙帝最初使用奏折文書(shu) 即是要了解南方各地方的農(nong) 業(ye) 狀況。派出自己的心腹用折子這種密報形式,了解地方民情及禾苗生長狀況。此後即形成奏報雨雪糧價(jia) 製度,各地官員必須根據本地實情向中央政權及時報告降雨、降雪的情況,如有遲誤,官員將受到處分。

有關(guan) 報告雨雪問題的文件,一並由直隸宣化鎮總兵奏報的都是漢文檔案,而由察哈爾都統奏報的則是滿文檔案。

乾隆四十四年二月初二日察哈爾都統常清、副都統齊勒克特依奏報張家口地區降雨折內(nei) 稱:奴才等所管張家口、宣化等口外地方,於(yu) 今年正月三十日申時起至二月初一日巳時止,降雨二三寸。再,問自察哈爾旗前來奴才衙門轄司換班之蒙古人等,嶺外亦降雨等因。因此,張家口周圍降雨等情,恭謹奏聞。

(2)張家口稅收

有關(guan) 張家口稅務監督研究尚屬欠缺,其官員設置、管理、升補等情形的文件,在館藏檔案亦有一些。由於(yu) 時間關(guan) 係在此加贅述。

關(guan) 於(yu) 張家口地區稅收數額問題,內(nei) 蒙古大學曆史與(yu) 旅遊文化學院陳靜的《清代張家口關(guan) 的研究》學位論文,對清代張家口的稅額,做了梳理指出:清前期無定額,順治十八年定一萬(wan) 兩(liang) ;康熙二十五年增至一萬(wan) 五千兩(liang) ;乾嘉時期定正稅銀二萬(wan) 兩(liang) ,盈餘(yu) 數目由監督自行奏聞;道光年間稅額不斷增長,至道光二十一年定額為(wei) 六萬(wan) 零五百六十一兩(liang) 。此後沒有改變。但從(cong) 我館藏檔案載:同治五年張家口監督所管銀兩(liang) 實存銀兩(liang) 萬(wan) 一千五百零四兩(liang) 二錢五分八厘一絲(si) ;大製錢一千七十八兩(liang) 四錢。

清廷設置張家口稅務監督完全是為(wei) 掌握稅收銀兩(liang) ,以備需用。

乾隆二十四年十一月十五日禮部員外郎奴才博藏謹奏,竊奴才荷蒙聖恩,管理張家口稅務,自乾隆二十三年十一月十九日任事起,連閏扣至二十四年十一月初六日交代在差一年零十七日,征收正額銀二萬(wan) 九百九十二兩(liang) 一錢八分內(nei) ,除照例支放張家口駐防八旗兵丁十三個(ge) 月餉銀八千三十八兩(liang) ,實存正額銀一萬(wan) 二千九百五十四兩(liang) 一錢八分。應交戶部外,所得盈餘(yu) 銀二萬(wan) 五千二百四十七兩(liang) 九錢六分內(nei) ,給發駝馬群總管永興(xing) 一年零十七日行糧銀三百七十七兩(liang) ,牛羊群總管巴爾品一年零十七日行糧銀七百五十四兩(liang) ,運送武備院、廣儲(chu) 司牛馬羊皮、羊毛車價(jia) ,揀選羊毛人工包捆繩席運送工部馬皮車價(jia) 等項,共用銀二千九十五兩(liang) 三錢二分,發過居庸關(guan) 稅大使俸銀並該大使皂役人等工食共銀四十八兩(liang) 五錢二分。奴才衙門書(shu) 巡皂役人等工食銀一千七百四十三兩(liang) 七錢。以上各項共用銀五千零十八兩(liang) 五錢四分,實存盈餘(yu) 銀二萬(wan) 二百十九兩(liang) 四錢二分,應交何處,理合恭折具奏。

再,每日所收零星稅錢一千一百八十九千三百文,奴才巡查各口,往返盤費並署內(nei) 一年飯食用度,及陸續巡查小口等處飯食、腳價(jia) 四季報部飯食銀兩(liang) ,均將此項錢文添補動用,合並聲明,為(wei) 此謹奏。

又據乾隆二十八年五月按察使銜仍管熱河道事良卿,訪聞前往歸化城之茶布等項,出古北口,用牛車由草地載運前往者,故恐張家口商民希圖僥(jiao) 幸,潛由古北口行走。奏請在古北口設立稅務,交張家口監督辦理。乾隆帝批示交行在戶部速議具奏。

張家口稅銀收支款項數目:張家口稅務監督祥安奏,蒙皇上天恩派管張家口稅務,於(yu) 嘉慶二十年十月初三日到任,接前任監督英寶自嘉慶二十年三月初二日起,奴才扣至嘉慶二十一年三月初一日止,共計一年關(guan) 期差滿。奴才呈報戶部,經戶部具題奉旨,這差仍著祥安接管。俟扣滿一年,再行更換,欽此欽遵。於(yu) 三月二十八日劄行到奴才衙門,謹查稅務報銷,例應年清年款,奴才接收過前任監督英寶移交,自嘉慶二十年三月初二日起,至十月初二日止,計七個(ge) 月零一日,稅銀三萬(wan) 七千四百三十一兩(liang) 五錢七分六厘。奴才自嘉慶二十年十月初三日起之嘉慶二十一年三月初一日止,前後通共一年連移交之項,共征收過正額銀二萬(wan) 四兩(liang) 六錢五分,盈餘(yu) 銀四萬(wan) 六百四十五兩(liang) 三錢,遵照戶部原奏,將正額銀二萬(wan) 四兩(liang) 六錢五分,並盈餘(yu) 項內(nei) 動支銀二千兩(liang) ,共銀二萬(wan) 二千四兩(liang) 六錢五分,遵例移交察哈爾都統衙門存貯,以備嘉慶二十二年分放給張家口外賽爾烏(wu) 素台站官兵俸餉等項之用。又盈餘(yu) 項內(nei) 補交過都統衙門本年閏六月分,放給台站官兵俸餉等項銀二千兩(liang) ,照例發過察哈爾都統十二月行糧銀一百八十兩(liang) ,居庸關(guan) 稅課大使俸薪並皂役等工食銀四十八兩(liang) 五錢二分,運送工部、武備院牛馬皮張車腳銀一百四十兩(liang) 三錢八分八厘。奴才衙門書(shu) 吏、巡役心紅紙張,並戶部戶科考核季報飯銀二千五百九十一兩(liang) 五錢二厘。

奴才任內(nei) 自嘉慶二十年三月初二日起至嘉慶二十一年三月初一日止,一年內(nei) 共辦交年例及添辦羊毛九萬(wan) 斤,采買(mai) 價(jia) 銀及挑選工價(jia) 、運送車腳共用銀四千五百兩(liang) ,以上各項共用銀七千四百六十兩(liang) 四錢一分,並隨正額留貯都統衙門二千兩(liang) ;又補交今歲閏六月分支放銀二千兩(liang) ,通共動支過盈餘(yu) 銀一萬(wan) 四百六十兩(liang) 四錢一分,實存盈餘(yu) 銀二萬(wan) 九千一百八十四兩(liang) 八錢九分。至每日所收零星稅錢三百九十三千七百文,此項錢文,向係作為(wei) 奴才巡查各口往返盤費,並署內(nei) 一年飯食以及差役巡查各小口盤費等項動用訖。

再,前任監督英寶任內(nei) 收過察哈爾都統衙門移交殘廢變價(jia) 馬九匹,大小駝皮二百二十五張,大小馬皮一萬(wan) 四千九百三十五張內(nei) ,揀選堪用者解交工部,大馬匹一千張解交武備院,大小馬皮二千張,大小牛皮三百十四張,奴才任內(nei) 放過變價(jia) 大小馬皮四千一百四十三張,大小駝皮一千二百二十二張,殘廢變價(jia) 馬一百九匹;殘廢變價(jia) 駝三十一隻;殘廢變價(jia) 大牛七隻;小牛四十隻。又收都統衙門移交達裏崗愛被災大小馬皮七百八十一張;大小駝皮三千四百七十八張。

查殘廢馬每匹例變價(jia) 銀一兩(liang) 六分;殘廢駝每隻例變價(jia) 銀三兩(liang) 五錢;殘廢大牛每隻例變價(jia) 銀二兩(liang) 五錢;小牛例變價(jia) 銀五錢;殘廢變價(jia) 馬皮每張例變價(jia) 銀五分;駝皮每張例變價(jia) 銀一錢五分,以上殘廢駝馬牛隻,並駝馬皮張,共得變價(jia) 銀一千八百五十二兩(liang) 七錢八分,應照例交廣儲(chu) 司查收。

再,本年三月初二日以後,各群牧應交牲畜皮張,並采買(mai) 羊毛等項,奴才仍照舊例代辦,歸入下任開銷,所有奴才任內(nei) 一年共動支過盈餘(yu) 銀兩(liang) 數目例應遵照原任尚書(shu) 額駙公福隆安原奏交內(nei) 務府按例核銷。

奴才所得盈餘(yu) 銀四萬(wan) 六百四十五兩(liang) 三錢,除動支外,實存盈餘(yu) 銀二萬(wan) 九千一百八十四兩(liang) 八錢九分,請暫行存貯奴才衙門,俟奴才任滿回京時,應交何處,另行具奏請旨遵行。由此對嘉慶年間收支銀兩(liang) 及稅銀用項一目了然。

清末因張家口是京城之咽喉,察哈爾都統誠勳於(yu) 光緒三十三年七月二十七日,請速自開商埠,以保主權的奏片。文內(nei) 稱:現在口外一帶墾地日辟,民族漸昌,蒙漢錯居,訟端屢見,加以歐美官商往來遊曆,深入蒙地,無日無之彈壓保護在在緊要,亟宜化散為(wei) 整,設官分治,期於(yu) 利蒙,而不擾蒙。惟奴才更有慮者,察哈爾雖居京師後戶,而草地平曠,勢處散漫,直至張家口大境門,兩(liang) 山相合形勢,始為(wei) 之一束。今自烏(wu) 科諸邊之貢獻,內(nei) 外藩部之入值,恰庫商貨之輸運,其輦而入京師者,及諸邊之采辦食用者,大則車牛,小則擔負,絡繹於(yu) 道。蓋靡不取道於(yu) 察境,而薈萃於(yu) 張家口,是此口者,諸邊之命脈,京師之咽喉。奴才議於(yu) 其地駐疆吏者,正為(wei) 此也。故欲經營全察,必先經營該口。今商務日盛,軌路將通,南北貫穿,指日可待。而地利之廢棄,如彼人民之固塞。如此其不動人之覬覦者幾希矣。竊以為(wei) 無論改省與(yu) 否,當先將張家口速行自開商埠,以保主權,而維利益。東(dong) 三省以不早辟,幾為(wei) 人占,矧在三輔可為(wei) 前車,此尤與(yu) 設官並重,而不容稍緩者。朱批:覽。

例如:鹹豐(feng) 六年二月十六日,察哈爾都統穆隆阿等因張家口監督朝陽村鋪戶比以前增多,恐市圈內(nei) 鋪民遷移該處,希圖漏稅,曾經戶部查明駁回。為(wei) 此,鹹豐(feng) 帝下令朝陽村商貨照例納稅。察哈爾都統遵旨報稱,市圈及朝陽村之鋪民,有前往恰克圖地方與(yu) 俄羅斯、回夷通商交易者,例由張家口同知按年造具該商民姓名、字號清冊(ce) 呈送都統衙門,由都統派員前赴理藩院領取部票到張家口,及至商民領票帶貨出口時,行文庫倫(lun) 辦事大臣查核。此係向來舊章。現查鹹豐(feng) 元年至五年市圈、朝陽村兩(liang) 處商民,按年領票花名底冊(ce) ,市圈鋪戶六十餘(yu) 家,每年請領恰克圖部票,四五百張。朝陽村鋪戶二十餘(yu) 家,每年請領恰克圖部票數十張。其間惟三年、四年請領之票為(wei) 數較少,餘(yu) 俱不甚懸殊。

又,朝陽村萬(wan) 盛隆、萬(wan) 盛成、聚順昌三家鋪戶,前於(yu) 道光二十九年份,設市圈領票貿易,與(yu) 市圈之商民一體(ti) 先行納稅。現係聚順昌已經歇業(ye) 。其萬(wan) 盛隆、萬(wan) 盛成至今仍歸市圈領票。此外,並無市圈與(yu) 朝陽村分設鋪戶,亦無由市圈遷移朝陽村字號。是兩(liang) 處均係坐商,專(zhuan) 候行商來口販運。朝陽村雖在口外,其貨物若係賣給內(nei) 地客商,進口時必由稅局經過,例須報關(guan) 、報稅,即或賣給口外客商,張家口迤東(dong) 有多倫(lun) 諾爾,山海關(guan) 迤西有殺虎口、歸化城等處,均有監收稅務之員,揆之事理,似難繞越。至例內(nei) 之所杜擾越者,應係指各關(guan) 之附近小口而言。是以,設有出攬等役。惟在監督認真稽查,自免偷漏。至於(yu) 近年來稅務多有虧(kui) 缺,總由於(yu) 南北各商尚未暢行,而又有今昔不同之處,以致有貨、無貨之所有例均未載。即如該商民由恰克圖販來貨內(nei) ,近有雜色回絨,織花錦布,南堪布又名回子布、玻璃鏡、香臍狐腿皮等類,戶部頒發張家口稅則例內(nei) ,並無納稅之條,吏胥易於(yu) 滋弊。各商民若鹹知此項例不納稅,勢不免多販此貨,更不免借此影射,以及避重就輕等事。

解讀此件檔案明確指出:首先,自乾隆年間恰克圖貿易開市以來,張家口稅票的發放與(yu) 領取,即是每年由張家口同知按年造具商民姓名、字號清冊(ce) ,呈送察哈爾都統衙門,由都統派員前赴理藩院領取部票,回到張家口,商民領票帶貨出口時,察哈爾都統行文給庫倫(lun) 辦事大臣查核。

二、張家口市圈及朝陽村商鋪戶數。市圈有六十餘(yu) 家,每年請領恰克圖部票,共四、五百張。而朝陽村鋪戶有二十餘(yu) 家,每年請領恰克圖部票數十張。朝陽村的萬(wan) 盛隆、萬(wan) 盛成、聚順昌三家鋪戶,於(yu) 道光二十九年,設市圈領票開始貿易,與(yu) 市圈商民一體(ti) 先行納稅。鹹豐(feng) 六年時,聚順昌已經歇業(ye) 。其萬(wan) 盛隆、萬(wan) 盛成仍歸市圈領票。

三、明確指出張家口、朝陽村兩(liang) 處的商鋪均為(wei) 坐商,等候行商前來張家口販運,說明張家口地區的商戶性質,與(yu) 恰克圖貿易的手段。

四、除張家口外各地設稅官的情況。指出朝陽村雖在張家口外,其貨物若係賣給內(nei) 地客商,進口時必由稅局經過,例須報關(guan) 、報稅;即或賣給口外客商,張家口迤東(dong) 有多倫(lun) 諾爾,山海關(guan) 迤西有殺虎口、歸化城等處,均有監收稅務之員,似難繞越。至例內(nei) 所杜絕擾越者,應係指各關(guan) 附近的小關(guan) 口。

五、鹹豐(feng) 以來,商民由恰克圖販來的貨物內(nei) ,有雜色回絨,織花錦布,南堪布又名回子布、玻璃鏡、香臍狐腿皮等項,戶部頒發的張家口稅則例內(nei) ,並無納稅之條,下麵的小吏胥等人,易於(yu) 滋弊。商民若知此項物品不納稅,不免會(hui) 發生多販此貨,或借此影射其它貨物等事。

而到光緒年間,稅收數目增加至六萬(wan) 數目從(cong) 檔案記載中可以印證。例如:光緒元年十二月初八日,察哈爾都統慶春奏報同治十三年八月至光緒元年七月張家口等處抽收茶馬厘金銀兩(liang) 捐銀兩(liang) 數目事

其文內(nei) 稱:竊查張家口、獨石口自鹹豐(feng) 十年舉(ju) 辦抽茶馬厘捐,係歸察哈爾都統衙門經理,每屆一年將所收銀兩(liang) 數目,專(zhuan) 折具奏並谘報戶部查核。曆經辦理在案。上屆奏存並一年所收茶馬厘捐等銀五萬(wan) 七千二百三十九兩(liang) 四錢八分內(nei) ,除奏明籌撥牛羊群辦公銀兩(liang) 暨開放本處添練洋槍炮隊官兵口分外,截止同治十三年七月底止,實存銀三萬(wan) 七千七百四十七兩(liang) 四錢八分三厘七毫。按月開放練兵口分等項之用。伏查與(yu) 十三年八月記至光緒元年七月底止,扣除一年發過出關(guan) 茶票五百七十張,抽收銀三萬(wan) 四千二百兩(liang) 。又張家口、獨石口共進關(guan) 官馬一萬(wan) 零八百八十四匹;抽收銀五百四十四兩(liang) 二錢,共收銀三萬(wan) 四千七百四十四兩(liang) 二錢。﹒﹒﹒該文件還說明每年奏報戶部稅收數目的不是張家口稅務監督而是察哈爾都統,這從(cong) 一個(ge) 側(ce) 麵反映了察哈爾都統權限的改變。

餘(yu) 論

綜上所述,清朝是皇帝高度專(zhuan) 權統治,國家的一切政務以及對各級職官的掌控,均由皇帝來定。奏折文書(shu) 是清代官員向皇帝直接請示、匯報各項政務及個(ge) 人家務的專(zhuan) 用文書(shu) 。它的產(chan) 生是皇權統治的需要。其性質必然顯示出及其機密性。它所涉及的內(nei) 容自然也是各該地方的重要情報及尋常政務。因此,通過介紹奏折文書(shu) 的內(nei) 容,對我們(men) 研究清朝時期張家口地方各方麵的實際狀況,將起到重要作用。

察哈爾都統的職責為(wei) “鎮守險要,綏和軍(jun) 民,均齊政刑,修舉(ju) 武備。”總之,都統的職責主要就是訓練旗兵,組織和校閱官兵每年的操演,督促官兵勤習(xi) 馬步弓箭,點驗稽察軍(jun) 器,選拔兵丁和裁汰老弱等;另一個(ge) 職責是教養(yang) 兵丁,舉(ju) 凡駐防旗人的婚喪(sang) 嫁娶、旗田訴訟、孤寡老人的贍養(yang) 救濟、子弟的教育培養(yang) 、與(yu) 當地民人的口角爭(zheng) 鬥等,均在他的管轄範圍之內(nei) 。從(cong) 這個(ge) 角度上講,察哈爾都統又是張家口駐防城大家庭中的家長。

清朝統治者對邊疆和少數民族的政策,與(yu) 以往曆代漢族王朝截然不同,故而獲得前所未有的成功。清朝在長城沿線設置各個(ge) 駐防城,有效解決(jue) 了自漢代以來形成的邊患問題。從(cong) 而使以滿族為(wei) 主體(ti) 建立的封建專(zhuan) 製王朝,統治幅員遼闊的中國長達268年之久。乾隆二十六年,察哈爾都統的設置,對察哈爾蒙古地區進行了有效管理,使蒙古地區社會(hui) 經濟得以穩固。因此,可以說清代的邊疆民族政策是成功、有一定借鑒作用的。

2014/6/12於(yu) 故宮西華門館內(nei)

察哈爾蒙古西遷新疆時期張家口都統府的中樞地位

新疆博爾塔拉蒙古自治州 郎劄(蒙古族)

內(nei) 容提要:公元18世紀60年代初,清朝政府從(cong) 張家口外分3批選派察哈爾官兵2000人、義(yi) 婚婦女420人,攜眷帶口,吆趕牲畜,長途跋涉,遷徙至遠在新疆天山北麓的博爾塔拉駐守卡倫(lun) ,屯牧戍邊,永久駐防。這幾次遷徙察哈爾官兵及家眷大小人口共6400餘(yu) 人,吆趕 立業(ye) 牲畜共8萬(wan) 餘(yu) 頭,馱載氈帳衣被和生活用品,經曆千辛萬(wan) 苦、生離死別,成為(wei) 國家近代史上最大的一次移民遷徙和邊塞定居,永久駐防典例。在這次察哈爾蒙古西遷過程中,張家口都統府作為(wei) 當時察哈爾蒙古地區的中樞神經,起到了舉(ju) 足輕重的統協作用。

察哈爾蒙古西遷新疆定居於(yu) 博爾塔拉戍邊簡述

公元1750年代末,清朝出兵平息新疆2次大規模叛亂(luan) ,一次是1755年平息阿睦爾撒納叛亂(luan) ,另一次是1758年 平息大小和卓叛亂(luan) 。這2次平息叛亂(luan) 大規模軍(jun) 事行動,導致新疆北部地區,特別是北疆西部包括博爾塔拉在內(nei) 的伊犁北部地區邊民潰散,農(nong) 耕荒廢,草原空曠,戍務減弱,處在外部列強隨時都在覬覦,隨時就要侵占的危險境地,令清庭乾隆朝政朝暮牽掛,坐立不安,不時召集文武眾(zhong) 官商討對策。1761年10月27日(乾隆二十六年九月三十日),清庭大學士·領侍衛內(nei) 大臣·忠勇公傅恒向乾隆皇帝上奏議書(shu) ,提出“揀選察哈爾官兵攜眷移駐伊犁等處”(《清代西遷新疆察哈爾蒙古滿文檔案全譯》第1頁,吳元豐(feng) 等主編,新疆人民出版社,2004年5月,以下簡稱《全譯》—筆者注)動議,進而請旨“請飭交八旗總管等,從(cong) 察哈爾兼管新舊厄魯特及察哈爾八旗單身貧困餘(yu) 丁內(nei) ,揀選年富力強、情願攜眷遷移者一千名,分別遷往伊犁、烏(wu) 魯木齊永久駐防。其中護軍(jun) 、披甲仍食原錢糧,無錢糧者賞食披甲錢糧”。(《全譯》第3頁—引者注)。對此上奏,乾隆皇帝欣然首肯,即於(yu) 當日禦筆朱批道:“現擬選派一千名察哈爾、厄魯特兵, 著富德、巴圖濟爾噶勒(二者均為(wei) 當時主管朝庭理藩院事務的官員——引者注)馳驛前往察哈爾遊牧地方揀選”(《全譯》第4頁—引者注)。

依照乾隆禦批,富德、巴圖濟爾噶勒二官於(yu) 1761年10月26日(乾隆二十六年九月二十九日)奉命從(cong) 熱河起程前往察哈爾遊牧地多倫(lun) 諾爾(地名,在今河北省承德以北——筆者注)等地揀選察哈爾兵丁,至1762年4月完成一千名察哈爾兵丁揀選事宜,並且將這批官兵的錢糧待遇、娶妻、婚姻、債(zhai) 務免除,攜帶口糧、役乘馬駝、立業(ye) 牲畜等所有事宜,由時任張家口察哈爾都統府總管巴爾品、副都統常青、管理多倫(lun) 諾爾等處稅務給事中七十五(官員名—筆者注)等人奉旨協助辦理完畢,於(yu) 1762年4月19日,從(cong) 劄噶蘇坦淖爾(即今內(nei) 蒙古自治區錫林郭盟正藍旗境內(nei) 巴嘎(小)劄噶蘇坦湖,“劄噶蘇坦”—蒙古語,意“有魚”,“淖爾”,意“湖”,合意為(wei) “有魚的湖”,下同,—筆者注)撥營起程西進。這一千名官兵的總管帶是齊勒克特依和那旺二人。西遷千名官兵連同家眷3000餘(yu) 人口,吆趕牲畜4萬(wan) 餘(yu) 頭,且走且休,徐徐緩行,途徑土謝圖汗部、三音諾彥部、劄薩克圖汗部,擦過烏(wu) 裏雅蘇台(即今蒙古國科布多省—筆者注)(以上地方均在今蒙古國境內(nei) —筆者注),進入新疆境內(nei) ,踏經烏(wu) 魯木齊、庫爾喀喇烏(wu) 蘇(今新疆烏(wu) 蘇市—筆者注)、晶河(今新疆博爾塔拉蒙古自治州精河縣—筆者注),曆1年零1個(ge) 月又8天,於(yu) 1763年5月27(乾隆二十八年四月十五)日到達賽裏木湖(今新疆博爾塔拉蒙古自治州博樂(le) 市境內(nei) 賽裏木湖——筆者注),月底翻越索霍爾固爾紮山(今賽裏木湖西岸布乎布魯格平原正南索霍爾固爾紮達阪——筆者注)進入伊犁登努勒泰一地駐守。

當第一批察哈爾官兵還在西遷途中的1763年2月8(乾隆二十七年十二月二十六)日,乾隆皇帝親(qin) 自提出,再抽選兵丁一千人,繼續派遣新疆伊犁,加強第一批駐守官兵力量的禦旨,飭交朝庭理藩院富德、巴圖濟爾噶勒等官員,前往察哈爾遊牧地,責成張家口、多倫(lun) 諾爾、太仆寺等地巴爾品、七十五等官員,按照前款挑選兵丁和籌備物資辦法辦理,盡快起程西遷第二批千名攜眷官兵。依照乾隆皇帝禦旨,上述朝庭及地方官員多方統力協作,進行緊鑼密鼓的挑選籌備工作。在一切事宜準備就緒前提下,第二批西遷官兵千人,連同家眷3千餘(yu) 人,吆趕牲畜4萬(wan) 餘(yu) 頭,於(yu) 1763年5月21(乾隆二十八年四月初九)日從(cong) 巴嘎(小)劄噶蘇坦淖爾附近的濟爾噶朗圖塔拉(地名—筆者注)起程西進,行走與(yu) 第一批西遷隊伍同樣的路線,於(yu) 1764年5月5日(乾隆二十九年四月五日)抵達托和木圖(今博爾塔拉蒙古自治州精河縣境內(nei) 五台區 —筆者注),曆近1年。此次第二批西遷察哈爾官兵管帶官員是總管達克塔納和總管成果。這批官兵在托和木圖休整數日後,翻越博羅布爾噶蘇嶺(今五台正南婆羅克努山—筆者注),進入伊犁登努勒泰駐守。

察哈爾蒙古西遷還有更壯烈,令人動容的一幕,那就是清庭從(cong) 察哈爾蒙古部落中挑選收買(mai) 西遷送到新疆伊犁,與(yu) 本地因戰亂(luan) 而落為(wei) 單身孤人的厄魯特人成婚的420名義(yi) 婚婦女。1764年6月(乾隆二十九年五月)清庭做出決(jue) 定,從(cong) 察哈爾遊牧地收買(mai) 婦女送往新疆伊犁,與(yu) 那裏的厄魯特單身男丁成婚,生兒(er) 育女,成家立業(ye) 。6月24(農(nong) 曆5月25)日,察哈爾都統巴爾品接清庭軍(jun) 機處來文,該文稱:“奉旨:著派柏堃,留保住赴察哈爾地方,會(hui) 同巴爾品買(mai) 取蒙古婦女、女孩,由巴爾品酌情派人乘便陸續解送伊犁,嫁給厄魯特單身男丁。其所需銀兩(liang) 由管理張家口稅務監督處支取”(《新疆察哈爾蒙古西遷簡史》第43頁,新疆博爾塔拉蒙古自治州黨(dang) 史研究室、地方誌辦公室編撰,胡兆斌、郎劄執筆,民族出版社出版,2010年5月第1版,以下簡稱《西遷史》—引者注)。據此,時任張家口察哈爾都統府都統巴爾品即行協同朝庭欽差大臣柏堃、留保住等人,前往察哈爾駐牧地遴選旗下婦女、包衣婦女、寡婦420人,妥善辦理錢、糧、乘畜、衣被行囊及氈帳炊具等事宜,指派總管遜木保、烏(wu) 林泰管束,於(yu) 1764年7月25(乾隆二十九年六月二十七)日動身西遷,途徑與(yu) 前2批官兵同樣路徑,行進5個(ge) 多月,路途中死亡42人,剩下378名婦女,於(yu) 1765年1月5(乾隆二十九年十二月十三)日抵達伊犁,不久與(yu) 當地厄魯特單身男丁成婚,遂亦成為(wei) 這裏的永久居民。

上述是清朝乾隆年間,奉命從(cong) 張家口察哈爾蒙古地區分3批遷移至新疆戍邊察哈爾蒙古西遷概況,3批察哈爾共有官兵2000人,攜兒(er) 帶口總計人口6468人。2年後,即1766年(乾隆三十一)年初,西遷戍邊察哈爾官兵1800人,(另有官兵200人攜家在1763年2月第一批西遷官兵行抵烏(wu) 魯木齊時留在烏(wu) 魯木齊駐守,後遷移至塔爾巴哈太(今新疆塔城地區—筆者注)駐守,現稱之為(wei) “塔爾巴哈太察哈爾旗”—筆者注)攜眷帶口,連同官私牲畜一同移駐博爾塔拉,其中,第一批西遷官兵800人,連家帶口數千人駐守於(yu) 博爾塔拉溫泉地區,稱為(wei) “察哈爾左翼八旗”;第二批西遷官兵1000人,連家帶口數千人駐守於(yu) 博爾塔拉博樂(le) 地區,稱之為(wei) “察哈爾右翼八旗”,迄今己有250年。這兩(liang) 翼察哈爾官兵世世代代忠實履行戍邊屯牧,保衛疆土,抵禦外侮,護家穩邊的神聖職責,修築21處邊境卡倫(lun) 常年駐守,直至新中國成立前夕才告結束,變為(wei) 邊境牧民。即便如此,也在此後,甚至迄今,仍然不失弘揚光榮傳(chuan) 統,在為(wei) 捍衛國土安全,維護祖國統一、民族大團結和維護社會(hui) 穩定大業(ye) 中發揮著應有的作用。

“張家口”一地與(yu) 察哈爾蒙古的曆史淵源說

筆者為(wei) 清代西遷新疆、定居駐守於(yu) 博爾塔拉之察哈爾蒙古後裔,約為(wei) 第七、八代人,屬博爾塔拉察哈爾左翼鑲黃旗,本家確係世代駐守於(yu) 現今溫泉縣境內(nei) 庫庫托木(今溫泉縣城西北庫克托木邊防連所在地—筆者注)一地古卡倫(lun) 的兵丁世家,家父名字霍圖,1896年生人,14歲時從(cong) 軍(jun) 去伊犁惠遠城將軍(jun) 府(今伊犁州霍城縣境內(nei) 惠遠古城將軍(jun) 府遺址—筆者注),親(qin) 曆伊犁辛亥革命武裝起義(yi) ,約二三年後回鄉(xiang) 遊牧,1966年8月去世,終年70歲。從(cong) 我開始懂事的時候開始,家父及鄉(xiang) 間父老們(men) 在相聚聊天時常常提起“我們(men) 是簡齊呼察哈爾”之說,當時,以至到成人後的上世紀六七十年代,本人都沒有搞明白“簡齊呼察哈爾”究竟是什麽(me) 意思。1970年代後期,西遷察哈爾蒙古的來龍去脈開始浮出水麵,這時,我才搞明白,這“簡齊呼察哈爾”是“張家口察哈爾”的意思,是諧音,由於(yu) 發音差異,在蒙古語中,“張家口”一音,變成了“簡齊呼”,並約定俗成。2004年上半年,本人按組織安排,有幸參與(yu) 《西遷史》的編寫(xie) 工作,在先後前往北京、張家口、承德、沈陽、錫林郭勒盟等地考察過程中,未料內(nei) 蒙古地區,尤以在錫林郭勒地區也有“簡齊呼察哈爾”的說法。這時,我才搞明白“簡齊呼察哈爾”的稱謂,決(jue) 不是新疆僅(jin) 有,而是整個(ge) 蒙古地區就有,也決(jue) 不是新疆西遷察哈爾蒙古的自稱,而是整個(ge) 察哈爾蒙古部落的統稱。有關(guan) 這個(ge) 問題,有學者提出“察哈爾,可以說是張家口的另一名稱”(《百度百科》:《張家口廳》—引者注)。由此看來,張家口這座古老聖地、曆史名城,委實與(yu) 曆史上曾經輝煌一時的察哈爾蒙古部落有著千絲(si) 萬(wan) 縷的淵源關(guan) 係。

有關(guan) 察哈爾蒙古部落近代以來的屬地管轄問題,相關(guan) 史料記載是這樣敘述的:“雍正二年(公元1724年)設置張家口直隸廳,設理事同知(管理蒙、漢交涉事務),治今張家口堡,轄察哈爾總管八旗東(dong) 翼鑲黃一旗、西翼正黃半旗……”。(《百度百科》:《張家口直隸廳:蒙古開發》—引者注)。這個(ge) 記載表明,從(cong) 公元1724年起,察哈爾蒙古中的一部分開始隸屬於(yu) 張家口直隸廳。從(cong) 此往後的趨勢,有關(guan) 記載闡述道:“雍正五年(1727),清庭規定喜峰口、古北口、獨石口、張家口、歸化城,殺虎口、西寧等地為(wei) 出入蒙古經商貿易的通道,凡赴內(nei) 外蒙古和漠西衛拉特〔蒙古〕貿易的遊蒙商人,須經張家口的察哈爾都統、歸化城將軍(jun) 、多倫(lun) 諾爾同知衙門和西寧辦事大臣的批準,頒發準入蒙地的部票”(《百度百科》:《張家口廳》—引者注)。這個(ge) 記載表明,此時的察哈爾都統己設在張家口,開始管理察哈爾蒙古事務。還有記載進一步明確了張家口在管理察哈爾事務中的職能地位,道:“在察哈爾,除張家口直隸廳外,雍正七年(1729),在多倫(lun) 諾爾地方設多倫(lun) 諾爾直隸廳,轄察哈爾東(dong) 翼正藍、鑲白、正白、鑲黃四旗等旗民事務。雍正十二年(1734),在獨石口地方置獨石口直隸廳,分轄察哈爾東(dong) 翼正白、鑲白、鑲黃、正藍四旗及口內(nei) 延慶、懷來、龍門、赤城四州縣旗民互訟案件。張家口、獨石口、多倫(lun) 諾爾三廳均隸口北道,合稱“口北三道”。(《百度百科》:《張家口直隸廳:蒙古開發》—引者注)。這段記載表明,張家口地方在察哈爾事務管理中的地位得到進一步提升,己躋身於(yu) “口北三道”行列。至於(yu) 後來的沿革,還有記載更明確地敘述道:“察哈爾,可以說是張家口的另一名稱。從(cong) 乾隆二十六年(1761),清政府在張家口設置察哈爾都統〔府〕,直到1952年察哈爾省撤銷〔的〕191年時間裏,張家口先後為(wei) 察哈爾都統府所在地、察哈爾特別行政區首府、察哈爾省省會(hui) (《百度百科》:《張家口廳》—引者注)。這段記載更直白地告訴了人們(men) 察哈爾與(yu) 張家口之間曆來割舍不了的緊密關(guan) 聯,以及這種關(guan) 聯所承載的曆史淵緣。然而,“張家口察哈爾都統府”及其代表人物——察哈爾都統巴爾品等清庭命官,在察哈爾蒙古西遷新疆的曆史壯舉(ju) 中,扮演了舉(ju) 足輕重的顯赫角色。

張家口都統府及察哈爾都統巴爾品等人

在察哈爾蒙古西遷新疆過程中的地位、職能和作用

從(cong) 前文中引用的相關(guan) 曆史記載中,我們(men) 可以用來印證的是,張家口察哈爾都統府的設立,並由其專(zhuan) 員——察哈爾都統統領整個(ge) 察哈爾蒙古政治、經濟、文化、軍(jun) 事等所有社會(hui) 事務的確切時間是在1761年(乾隆三十六年),這個(ge) 時間,恰好是在察哈爾蒙古西遷新疆戍邊的前一年。然而,可以想象得到,察哈爾蒙古開始撥營西遷的1762年上半年,是張家口察哈爾都統府及其領軍(jun) 人物巴爾品們(men) 正處在“箭在弦上,大有作為(wei) ”的火候。加之,當時是中國清朝曆史上有口皆碑的“康乾盛世”中,乾隆皇帝執掌牛耳、國力強盛的鼎盛時期,皇令如天命,民心歸一,辦理任何一件事,可以說是所向披靡,水到渠成。所以,挑選2000名察哈爾蒙古官兵,攜眷西遷,遠走萬(wan) 裏之外的新疆駐守邊疆這項繁重的任務,辦理得如此的迅速、如此的成功、如此的順利和天衣無縫。這是因為(wei) ,除了中國傳(chuan) 統文化中“君命不可抗”的大一統從(cong) 命哲學因素外,譬如像富德、巴圖濟爾噶勒那樣“忠帥”們(men) 的出色履職作用;像巴爾品那樣“忠將”們(men) 雷厲風行的忠誠操勞作用,以及皇權的象征,時為(wei) 整個(ge) 察哈爾蒙古社會(hui) 事務中心—張家口都統府的絕對權威地位是分不開的。下麵,我們(men) 僅(jin) 從(cong) 《全譯》的有關(guan) 章節中,引用幾段表述,來展示一下朝庭命官、察哈爾都統巴爾品及其都統府在察哈爾西遷過程中所起的重要作用:

其一,1762年2月29(乾隆二十七年正月三十)日,巴爾品在呈軍(jun) 機處的奏折《為(wei) 移駐伊犁等處察哈爾官兵所需口糧由何處倉(cang) 糧內(nei) 支給事呈軍(jun) 機處大臣文》中說:“此項兵丁自原起程處裹帶前往之兩(liang) 月口糧,理應就近由口北道所轄張家口同知衙門,或萬(wan) 全縣衙門倉(cang) 內(nei) 發給”(《全譯》第14—15頁,——引者注),以此來谘請軍(jun) 機處原行文巴爾品時未能涉及西遷官兵口糧從(cong) 何處支給的問題。另一方麵表明,此時的巴爾品所掌管的口北道所轄張家口同知衙門,己成為(wei) 具有一定經濟支付能力的察哈爾事務管理中心。

其二,1762年3月21(乾隆二十七年二月二十五)日,巴爾品在向乾隆皇帝呈奏請旨《奏前往辦理察哈爾官兵起程移駐伊犁事宜折》中,對是否動用都統府官印一事,向乾隆請旨道:“都統之印,也係專(zhuan) 管口外察哈爾八旗事務之印。相應前往辦理兵丁起程、解送羊隻事宜時,請準奴才巴爾品攜帶都統之印”(《全譯》第15—16頁— 引者注)。從(cong) 中可以看出,此時的巴爾品,不但已經擢升成為(wei) 執掌“口外察哈爾八旗事務”的全權朝庭命官、張家口都統府都統,而且,在籌辦督辦西遷察哈爾官兵所有事務的過程中,開始充分顯示出手握“尚方寶劍”——都統官印的官府掌門人身價(jia) 。

其三,1762年4月24(乾隆二十七年四月初一)日,巴爾品呈奏清庭軍(jun) 機處,奏報“攜眷移駐伊犁、烏(wu) 魯木齊官兵分隊起程事”,其中,詳細闡述了第一批攜眷移駐新疆千名官兵及其家眷所得餉銀、口糧、役畜(牛、馬、駝、羊)等物品的發放數量、供應地點,具體(ti) 經手人以及千名官兵的分隊情況、分隊起程西遷日期等等,另外還對行軍(jun) 路線及所途徑各處地方官府如何進行接洽、接濟等問題的安排做了細致的說明,道:“此項兵丁攜眷而行,途徑地方紮薩克(官府—引者注)等均須妥善照看通過,故己谘文蘇尼特四子部落、喀爾喀(今蒙古國——引者注)郡王之達西皮勒等旗及定邊左副將軍(jun) ”(當時的烏(wu) 裏雅蘇台府將軍(jun) ,烏(wu) 裏雅蘇台即現今蒙古國科布多——引者注)(《全譯》第19頁—引者注)。這段文字可以說明,巴爾品所主政的張家口察哈爾都統府,已將西遷第一批察哈爾千名官兵及其家眷的全部事宜,己善始善終辦理完畢。當然,在第二批、第三批西遷過程中,巴爾品們(men) 的都統府也同樣起到了全力協同完成的重要作用。……上述這些事例說明,以巴爾品為(wei) 代表人物的張家口察哈爾都統府,是始終領銜主演察哈爾蒙古西遷新疆這一出曆史重頭戲的重要角色。

公元18世紀60年代初和70年代初,在新疆博爾塔拉這塊青色草原上,發生過2次蒙古族大規模遷徙定居的曆史事件,人稱“動天地、泣鬼神”的壯烈移民事件,其中一次是1763年至1764年間的察哈爾蒙古西遷進入博爾塔拉事件;另一次是1771年土爾扈特蒙古東(dong) 歸進入博爾塔拉事件。這其中,察哈爾蒙古大義(yi) 凜然、背景離鄉(xiang) ,割舍父老,不畏布滿荊棘凶險的萬(wan) 裏之遙,來到祖國最需要的塞外邊境安營紮寨,修築卡倫(lun) ,禦外安內(nei) ,屯牧駐守,永久駐防,世世代代無怨無悔,默默無聞,為(wei) 國土的完整,邊境的安寧,邊民的福址而獻了忠心獻終生、獻了終生又獻子孫,現已經曆250年。這種義(yi) 無反顧的奉獻精神,體(ti) 現的是國家意誌、政府行為(wei) ,所以,可以毫無誇張地說,察哈爾蒙古西遷新疆是我國曆史上最早的“萬(wan) 裏長征”,而定居於(yu) 博爾塔拉永久駐防,是這個(ge) 地區形成最早的“屯戍兵團”。同樣,察哈爾蒙古當年毅然選擇西遷戍邊的義(yi) 舉(ju) ,代表的是國家意誌,踐行的是中華民族核心價(jia) 值觀,維護的是國家核心利益。然而,這段曆史,作為(wei) 一部在特定非常時期形成的特殊曆史軼事,裁入史冊(ce) ,成為(wei) 清朝時期新疆曆史文化和戍務生態的一部分,現較為(wei) 完整地保存在國家第一曆史檔案館,所以,中國社會(hui) 科學院邊疆史地研究所主任、著名史學研究員馬大正教授直言評價(jia) 說:“這是全國少數民族自治州史上絕無僅(jin) 有的”。今天,我們(men) 回顧那段不平凡的曆史,回顧在這段曆史演繹中曾經處在中樞神經地位的當年張家口都統府,縱然萌生覽物生情的激情;麵對曆經蒼桑的古老名城張家口,而蕩氣回腸,感慨萬(wan) 分。

作者簡介:郎劄,男,蒙古族,1949年11月生,大專(zhuan) 學曆。上世紀七八十年代,開始業(ye) 餘(yu) 參與(yu) 曆史文化研究編譯工作,先後參與(yu) 《博爾塔拉文史資料》一、二輯、《青色草原之歌》等的編譯、《博爾塔拉蒙古族發展簡史》編寫(xie) 、《博樂(le) 市誌》有關(guan) 章節編寫(xie) ;2004年調入博州黨(dang) 史研究室、地方誌辦公室工作,先後編寫(xie) 《博爾塔拉蒙古自治州蒙醫醫院院誌》、《博爾塔拉蒙古自治州教育誌》;2007年參與(yu) 完成博州本土首部全麵記錄察哈爾蒙古西遷新疆的曆史書(shu) 《新疆察哈爾蒙古西遷簡史》,2010年5月出版發行,是該書(shu) 主筆之一。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219