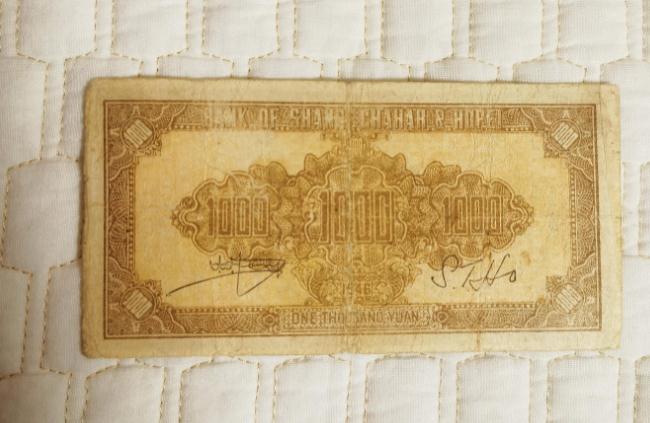

今晚,在妹妹家,欣賞妹夫的紙幣收藏,一枚晉察冀邊區的1000元紙幣,吸引了我的視線。雖也涉足收藏,但接觸錢幣不多,這枚有著通橋圖案的珍貴紙幣,還是我頭一次親(qin) 眼目睹。

張家口,清水河上,有座橋。據有關(guan) 史書(shu) 記載,該橋於(yu) 明萬(wan) 曆二十六年 (1598年)建成,名為(wei) 通橋,也稱為(wei) 普渡橋。普渡眾(zhong) 生,用意不錯。連接清水河兩(liang) 岸,方便通行,造福一方。

明代至清再到民國,屢次重修,由七孔石砌拱橋,到下跨式鋼架橋,麵目改觀,質量更好,也更名清河橋,人流物流,暢通無阻,蔚為(wei) 大觀。

民國的風情畫卷裏,火車北站和清河橋,不啻就是張家口城市的標誌性建築,三十年代年的明信片,晉察冀邊區千元紙幣的主圖案,皆有大橋的圖案。

清河橋,聯通清水河,已經印進曆史。日本侵華占領軍(jun) ,臨(lin) 撤退時,曾經決(jue) 意爆破拆除,但沒有得逞,隻造成輕微損壞。

初到張家口,走過這座橋,融入這座城市。我熟悉了橋和橋的曆史,也所幸有機會(hui) ,感受它的厚重與(yu) 溫馨。熙熙攘攘有人間煙火,熱熱鬧鬧有世事百態。

年年橋上過,日子悠悠走。提籃挑擔,偕老抱幼,像極了清明上河圖的場景;春夏秋冬,柴米油鹽,打發了尋常老百姓的尋常時光。因為(wei) 習(xi) 慣,人們(men) 私底下,還是叫通橋。

九十年代,大橋舊了。龐然大物,也略顯局促。幾經周折,還是拆除重建。那份厚重與(yu) 滄桑,那份清晰與(yu) 熟悉,則永遠留在了不再通用的晉察冀邊區的紙幣上了。

“惜別通橋”,當年的我,站在即將歸為(wei) 塵煙的通橋頭,手執話筒,做了一期關(guan) 於(yu) 通橋的專(zhuan) 題報道,第一次,也是最後一次,用影像和我的不舍,來了了個(ge) 還算隆重的道別。

今天,通橋的原址,已經有新橋竣工通行。雖然說,此橋不是彼橋,但有橋連接清河兩(liang) 岸,方便人車過往,終歸也是個(ge) 結果。而收藏通橋圖案的紙幣,不能市場流通,但其價(jia) 值大概不止1000元吧?

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219