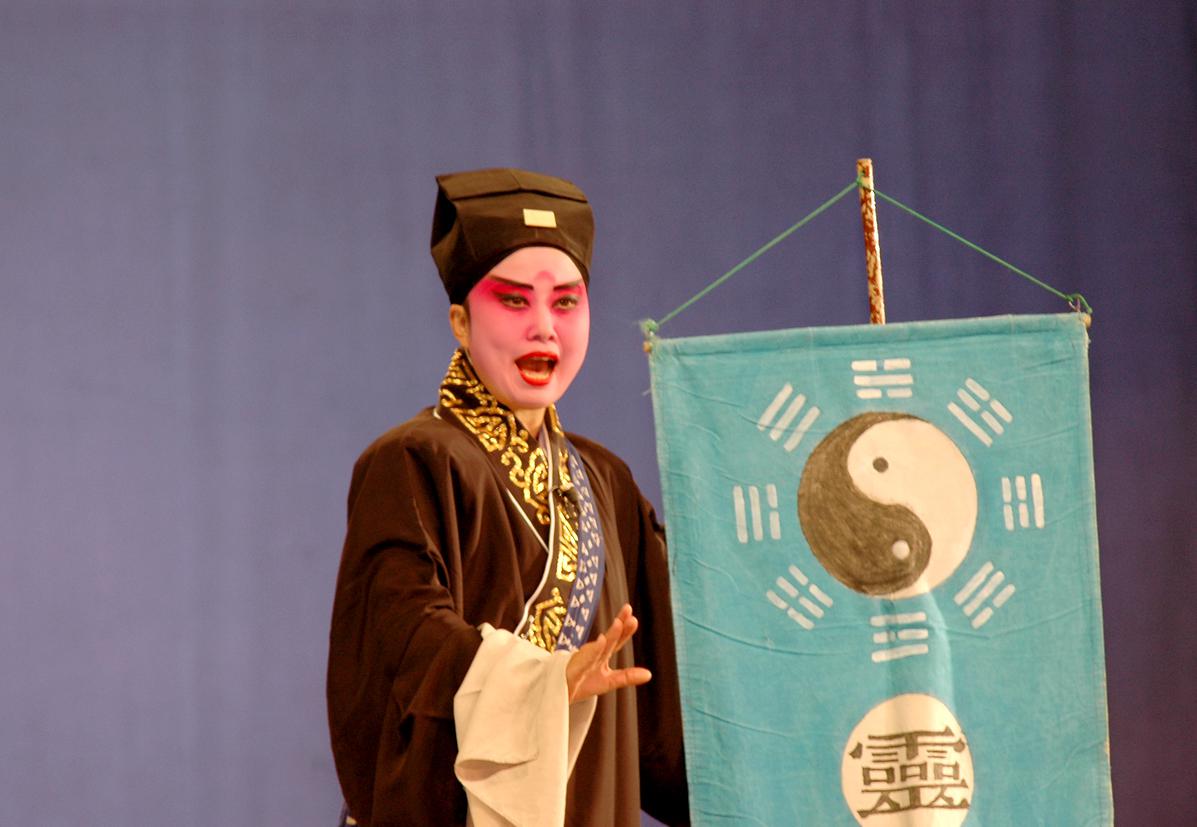

蔚縣秧歌,亦稱蔚州梆子,產(chan) 生於(yu) 河北省蔚縣境內(nei) ,流行於(yu) 河北省張家口地區和山西省雁北、晉北地區,並遠及內(nei) 蒙古自治區一些旗縣。蔚縣秧歌的產(chan) 生年代不詳,早期的蔚縣秧歌是用“訓調”(民歌)演唱,以“兩(liang) 小”(小生、小旦)或“三小”(小生、小旦、小醜(chou) )戲為(wei) 主,常在農(nong) 村的“社火中演出。代表劇目為(wei) 《買(mai) 豆腐》、《借冠子》等。山西梆子流入河北,因此蔚縣秧歌深受其影響,不僅(jin) 吸收了梆子的袍帶大戲,並借鑒了梆子的音樂(le) 體(ti) 製。

據今存李家淺村戲樓的舞台題壁記載,清道光十九年(1839)農(nong) 曆二月十八日,蔚縣城東(dong) 鄉(xiang) 西合營的秧歌孫慶班,曾在此演出過《回龍閣》、《回籠鴿》、《魁花玉》、《打瓦罐》、《迎親(qin) 》、《賣肉》、《別窯》、《八卦》、《高平關(guan) 》、《響馬》、《別宮》、《招親(qin) 》、《下山》、《下書(shu) 》、《重圓》、《三貴》、《玉環》等戲。題壁人為(wei) 西合營段祥。上列劇目中,既有蔚縣秧歌初期的劇目,如《打瓦罐》、《迎親(qin) 》等,也有從(cong) 梆子腔移植來的劇目,如《八卦》、《下山》等,這些劇目一直到二十世紀五十年代還經常上演。由此可見,最遲在清道光時期,蔚縣秧歌已完成了由“兩(liang) 小戲”向行當齊全的大戲轉化的過程。

清鹹豐(feng) 之後,蔚縣秧歌發展迅速,至清末民初,已很興(xing) 盛,並湧現了一大批深為(wei) 當地群眾(zhong) 歡迎的藝人。如九斤子(本名吳幹)以唱功著稱,有謂其唱“大悠板”即“頭性板”,能夜傳(chuan) 十裏;又如陳珠子(本名田鳳寶)、小紅鞋(名李春,以唱功見長)、跟心子(名趙枝)、徐才(藝名鷂子生,長於(yu) 武技)、徐義(yi) (身段、架子功好,擅演《高平關(guan) 》)、寶子(名徐永泉,唱作兼優(you) )、王貴、王徹(笛師)、張進功(琴師)、李昆揚(藝名一捆秧)、浪破碌碡、李善等。民國以後,著名藝人有劉海珍、王世寬、王蕊、張仲等。

蔚縣秧歌早期的班社是以村為(wei) 單位的季節性組織,作為(wei) “社火”的組成部分,由村“神誕社會(hui) ”統一籌管,人員也隻限本村村民,屬自娛式的純業(ye) 餘(yu) 團體(ti) 。至今,蔚縣仍有100多個(ge) 此類的“社火”秧歌班。其中曆史最久的是蔚縣北水泉鎮南井頭村的秧歌班,自清道光年間建班後,一直保留至今。

隨著蔚縣秧歌的不斷發展,許多業(ye) 餘(yu) 班社於(yu) 清末開始湧向外村鎮演出,逐漸出現了亦農(nong) 亦藝的半職業(ye) 戲班。這類班社稱“檔子班”、“抱股班”和“聯村班”。二十世紀五十年代初期,此類班社在蔚縣尚有20多個(ge) 。其中以鹿骨班、莊窠班和永寧寨班影響最著,成為(wei) 蔚縣秧歌的兩(liang) 大中心。清末民初,以寶子、鎖關(guan) 、浪破碌碡、海珍紅、徐義(yi) 等組成的“檔子班”,曾進入張家口市,在大興(xing) 園演出,頗受歡迎。

建國後,蔚縣秧歌演出了配合戒煙運動的《煙鬼顯魂》和反映蔚縣農(nong) 民革命鬥爭(zheng) 的《聯莊會(hui) 》,是為(wei) 蔚縣秧歌演出現代劇目之始。

1958年8月1日,蔚縣成立了專(zhuan) 業(ye) 的蔚縣少年蔚劇團,使蔚縣秧歌得到新的發展,培養(yang) 造就了一大批青少年演員,出現了屈登梅等第一代女演員。1978年該團解散。1979年蔚縣煤礦黨(dang) 委,將散失的演職員請回,並於(yu) 1980年成立了蔚縣煤礦劇團。此時,農(nong) 村的業(ye) 餘(yu) 劇團也恢複了演出。2011年,蔚縣成立了蔚縣秧歌藝術公司。

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219