博物館、展覽館和圖書(shu) 館是一個(ge) 社會(hui) 體(ti) 現其文明程度的重要標誌。對民族省區而言,其中博物館的功能和作用,可謂不可小覷,它不僅(jin) 能夠充分展現一個(ge) 民族曆史以來愛國主義(yi) 精神的豐(feng) 富內(nei) 涵,而且,尤其對築牢中華民族共同體(ti) 和中華文化共同體(ti) 意識、展現各民族交往、交流、交融主旋律曆史的最重要公共平台和載體(ti) 。錫伯族作為(wei) 一個(ge) 具有高度愛國主義(yi) 曆史傳(chuan) 統的民族,自祖國的東(dong) 北西遷至新疆伊犁的259年的曆史長河中,用鮮血和生命譜寫(xie) 了偉(wei) 大的愛國主義(yi) 精神篇章,鑄就了曆史內(nei) 涵豐(feng) 富的西遷精神。

改革開放以來,錫伯族人民一直渴望有一個(ge) 展示本民族愛國主義(yi) 曆史和融入中華文化共同體(ti) 過程的級別較高的博物館載體(ti) 。近年,伊犁哈薩克自治州錫伯族西遷文化學會(hui) 擬建錫伯族博物館的動議,可謂是適應習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設的一件大事,其典範作用和教育意義(yi) 非常明顯,理應受到各階層的重視和支持。本文所述既是昌建錫伯族博物館的政治和現實意義(yi) 所在,又是博物館展版的主題內(nei) 涵。

鑄就偉(wei) 大的西遷精神

錫伯族在新疆已有259年的曆史。1764年(乾隆二十九年),遼寧盛京(今沈陽)地區的四千多名錫伯族軍(jun) 民,奉清政府的命令,西遷新疆伊犁組建錫伯營八旗,職守保衛祖國的西部邊疆。在西遷過程中,400餘(yu) 名未被挑選的錫伯人,悄然跟隨西遷隊伍而來,實現了其保衛祖國邊疆的初心,譜寫(xie) 了錫伯族西遷史上的動人一曲。這在其他民族國家行為(wei) 史上是絕無僅(jin) 有的。

一、錫伯族西遷線路略圖

錫伯族軍(jun) 民進駐新疆伊犁,組建錫伯營八旗,國家賦予的曆史使命是非常明確的。他們(men) 與(yu) 滿、索倫(lun) 、察哈爾、額魯特、綠營等軍(jun) 民一起,駐守近百處卡倫(lun) 台站,換防塔爾巴哈台、喀什噶爾等地區,定期巡防數千裏邊防線,多次參加平定內(nei) 部叛亂(luan) ,共同抵禦阿古柏和沙俄的入侵,興(xing) 修水利,開發建設邊疆,這成為(wei) 錫伯族新中國成立前數百年奮鬥史的主旋律。在此數百年的曆史長河中,新疆錫伯族軍(jun) 民以西遷為(wei) 曆史起點,幾乎全民皆兵,先後以三千餘(yu) 名官兵的鮮血和生命為(wei) 代價(jia) ,完成了國家賦予的光榮曆史使命,也逐步鑄就和完善了錫伯族人民共同守奉和堅持的偉(wei) 大西遷精神。

錫伯族的西遷精神不是隨心所欲提出的空洞概念,亦非政治化口號,它是錫伯族人民以豐(feng) 富的曆史內(nei) 涵鑄就的寶貴精神遺產(chan) 。西遷這一牽動本民族發展進程的重大曆史事件,不僅(jin) 影響了錫伯族的分布狀況和文化取向,而且,還影響了我國新疆伊犁地區的曆史格局,使錫伯族在我國西北地區曆史篇章中,留下了不可不重筆的光輝一頁。而且,西遷精神的內(nei) 涵已為(wei) 曆史所一一驗證,為(wei) 實踐所步步考驗,為(wei) 故人所辛勤踐築。可以說,西遷精神是錫伯族先輩們(men) 用鮮血和汗水、用堅強和執著、用忠誠和信念鑄造的,這就是:

西遷精神:

萬(wan) 眾(zhong) 一心聽從(cong) 祖國召喚,

堅定不移維護祖國統一,

義(yi) 不容辭保衛邊疆安全,

代代接力建設共同家園。

西遷精神作為(wei) 一麵錫伯族的曆史風雨繡製的光輝旗幟,樹在任何時代都會(hui) 發出主旋律光芒,產(chan) 生激勵各民族意誌的作用,並且,在新疆各民族曆史上也具有典範作用和意義(yi) ,其內(nei) 涵應成為(wei) 全體(ti) 錫伯族人民期盼中的博物館展版主線。

二、博物館展示的內(nei) 容豐(feng) 富

博物館展版基本以文物、實物模型、檔案文獻、圖片和繪畫、文字解說等組成。作為(wei) 錫伯族博物館展版的曆史內(nei) 容,以西遷精神的內(nei) 涵作為(wei) 主軸布局線,以時間為(wei) 序,能夠全麵展示錫伯族徒步萬(wan) 裏長征、百多年赤心不渝守卡換防、不辭艱辛巡防數千裏邊防線、百死不辭參加平定內(nei) 亂(luan) 、禦外侵維護祖國統一、白手起家開發建設邊疆等為(wei) 祖國作出的曆史貢獻。這既是昌建錫伯族博物館的曆史和現實意義(yi) 所在,又是博物館展版的錫伯族光輝曆史內(nei) 涵。

1764年錫伯軍(jun) 民的到來,形成新疆北路重要的清代兵團之一,成為(wei) 清代保衛新疆邊陲的中堅力量。錫伯族軍(jun) 民自進駐伊犁伊始,便開始不折不扣地奉命履行國家賦予的神聖職責。

第一,駐守卡倫(lun) 台站,換防南北疆重鎮要地,保衛祖國邊疆。

(一)換防塔爾巴哈台和喀什噶爾地區。1766年西遷軍(jun) 民剛在伊犁河南岸落戶,伊犁將軍(jun) 便令錫伯營抽調精兵,同滿、索倫(lun) 等營官兵一起前往塔爾巴哈台換防。1771年伊犁將軍(jun) 又奉命揀派錫伯、滿、索倫(lun) 、察哈爾營官兵,前往喀什噶爾地區換防。官兵們(men) 100多年忠於(yu) 職守,無私奉獻,為(wei) 祖國交出了滿意的答卷。

(二)防守伊犁地區卡倫(lun) 、台站。清朝統一新疆後,為(wei) 了加強對天山南北的管轄,在新疆南北各處設立了近百座卡倫(lun) 和台站,1777年伊犁將軍(jun) 令各領隊大臣分管這些卡倫(lun) 和台站,錫伯營奉命管轄的18座卡倫(lun) 均在伊犁河以南地區,其職責為(wei) 監督遊牧、緝查逃犯、傳(chuan) 遞公文、守護廠礦、巡查遊人、保衛邊界等。錫伯族官兵駐守卡倫(lun) 的製度一直持續到1949年。

(三)巡查西部邊界。在清代,伊犁以西自北往南分布著哈薩克和柯爾克孜(清代稱布魯特)族遊牧民,他們(men) 每年與(yu) 清朝允許的新疆各貿易點進行貿易,或者經常查尋雙方越界的牲畜,交往極其頻繁。因此,清政府為(wei) 了維護和安定邊界遊牧民的正常生產(chan) 和生活秩序,自乾隆四十年代起,每年夏、秋定期差派數百錫伯、滿等營官兵前去巡查哈薩克和布魯特南北數千裏邊界,保證了漫長邊界的安定。

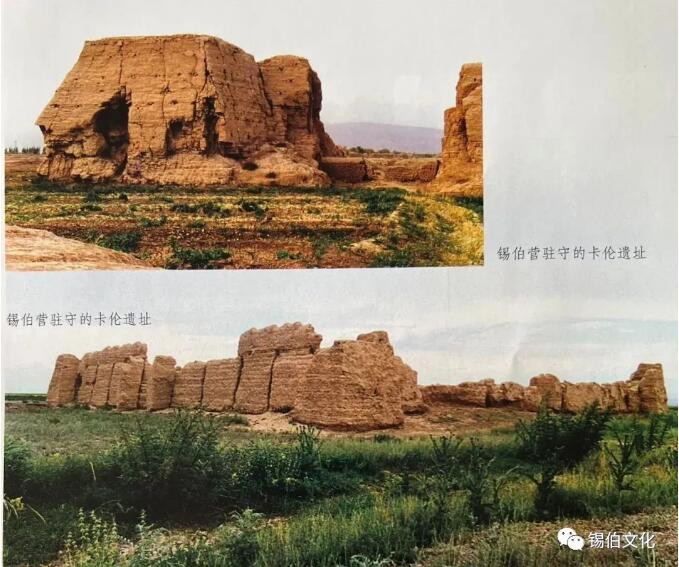

錫伯營駐守的卡倫(lun) 遺址

第二,多次參加平定南疆和卓後裔發動的武裝叛亂(luan) ,數百名錫伯族官兵為(wei) 保衛邊疆安定血灑疆場,譜寫(xie) 了義(yi) 不容辭維護邊疆穩定與(yu) 安全的壯麗(li) 詩篇。

(一)參加戡定張格爾叛亂(luan) 。1820—1828年,新疆南部的喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌和和田發生了曆時八年的武裝叛亂(luan) ,史稱“張格爾之亂(luan) ”或“西四城叛亂(luan) ”。在八年的各次平叛戰役中,伊犁錫伯營數百名官兵與(yu) 其他官兵一起,配合關(guan) 內(nei) 清軍(jun) ,與(yu) 數萬(wan) 、十幾萬(wan) 的叛軍(jun) 作戰,在整個(ge) 平叛戰爭(zheng) 中,錫伯營官兵數百人獻出了寶貴生命。當張格爾走投無路率少數隨從(cong) 倉(cang) 皇逃到喀爾鐵蓋山後,錫伯馬甲訥鬆阿、舒興(xing) 阿等奮勇追至山上,將其活捉。戰爭(zheng) 結束後,額爾古倫(lun) 、德克精阿、訥鬆阿、舒興(xing) 阿等錫伯族戰鬥英雄受到清中央政府的嘉獎,並授予英雄稱號,有的被繪圖紫光閣。

(二)參加平定張格爾之兄玉素甫和卓之亂(luan) 。1830年浩罕封建統治者挾持張格爾之兄玉素甫率兵侵犯南疆喀什噶爾等地。喀什噶爾領隊大臣額爾古倫(lun) 率錫伯等營換防兵進剿玉素甫叛軍(jun) 。之後在伊犁將軍(jun) 所派1000多名錫伯、滿、索倫(lun) 、察哈爾、額魯特營援兵的配合下,分別解除葉爾羌、英吉沙爾、喀什噶爾等城之圍,一年多時間的平叛戰役勝利結束,多名錫伯族官兵獻出了生命。

(三)參加平定新疆南部七和卓和倭裏罕之亂(luan) 。七和卓之亂(luan) 發生於(yu) 1847年7月下旬至11月間;倭裏罕之亂(luan) 則發生於(yu) 1857年6—9月間。在這兩(liang) 次平叛戰役中,先是100多名在南疆換防的錫伯族官兵與(yu) 其他換防官兵一起首當其衝(chong) ,與(yu) 敵正麵作戰,然後配合伊犁增調的數百名錫伯等營官兵,最終平定了叛亂(luan) 。在這兩(liang) 次平叛戰役中,湧現出十幾名錫伯族戰鬥英雄,分別受到清政府授予光榮稱號、升換頂戴、晉升官職等不同獎勵。

(四)錫伯族官兵為(wei) 國獻軀。伊犁辛亥革命時期,新滿營100多名錫伯族官兵與(yu) 錫伯營新招募的五百名官兵一起,前往東(dong) 部與(yu) 袁大化保皇軍(jun) 作戰,在各次戰役中,有100多名錫伯族子弟為(wei) 保衛共和獻出了生命;1920—1921年,在蘇聯境內(nei) 與(yu) 紅軍(jun) 作戰潰敗的白衛軍(jun) 頭目阿連闊夫、杜托夫等,率1000多名敗兵和大量武器裝備竄入伊犁、塔城地區準備暴亂(luan) ,新疆政府先後兩(liang) 次自錫伯營征調1500多名官兵,分別派往伊犁、塔城等地,同蘇聯紅軍(jun) 和省軍(jun) 一起鎮壓和肅清;1931—1933年,新疆政府先後三次從(cong) 錫伯營招募近1000名官兵作為(wei) 新疆國防軍(jun) ,在保衛烏(wu) 魯木齊的同時,與(yu) 來犯新疆的西北軍(jun) 閥馬仲英軍(jun) 隊作戰,在昌吉、烏(wu) 魯木齊各次戰役中先後近200名官兵壯烈犧牲。

第三,抵禦沙俄侵略,驅逐阿古柏匪徒,為(wei) 維護祖國統一作出貢獻。

(一)抵禦沙俄侵略,反抗其殖民統治。1867年沙俄完成對中亞(ya) 三汗國的征服後,開始覬覦伊犁地區。早在1863年,沙俄軍(jun) 隊就向錫伯等營官兵駐守的伊犁西部博羅胡吉爾卡倫(lun) 進犯,遭到他們(men) 的強烈反擊。之後,伊犁將軍(jun) 派錫伯營總管德格都率錫伯等官兵數百人前去打退了敵人。1871年5月,沙俄軍(jun) 隊在向伊犁推進過程中,也遭到索倫(lun) 營之錫伯、達斡爾、鄂溫克族官兵抵抗,使其侵略計劃多次受挫。尤其是在同年6月28日沙俄挺進我方阿克肯特前哨時,錫伯營派出的500名官兵與(yu) 維吾爾、哈薩克、回、蒙古、漢、達斡爾等官兵一起,幾乎以白刃戰的形式英勇抗擊敵人,譜寫(xie) 了抗俄史上的壯烈篇章,錫伯族有數10名官兵為(wei) 國殉職。沙俄侵占伊犁後,錫伯營軍(jun) 民在被全麵解除武裝的情況下,用各種不同方式對抗其殖民統治,如不領其救濟糧、不交出戶口冊(ce) 籍、不聽其禁令、秘密派人到塔城榮全將軍(jun) 行營送情報等。當時的錫伯營總管、署領隊大臣喀爾莽阿,在沙俄殖民統治者麵前表現出高尚的愛國民族氣節。他率領錫伯營軍(jun) 民有組織地抵抗沙俄當局,引起沙俄殖民者的忌恨,最終全家被沙俄官兵押送出伊犁。他到塔城榮全將軍(jun) 的行營後,奉命組織數百名自錫伯等營逃出的軍(jun) 民,先後在塔城、烏(wu) 蘇、車排子、博爾塔拉等地開荒種地,為(wei) 左宗棠收複伊犁準備軍(jun) 糧,受到清政府的多次嘉獎。

(二)參加驅逐阿古柏侵略者的戰役。1865年初,中亞(ya) 浩罕汗國軍(jun) 官阿古柏趁全疆之亂(luan) 率軍(jun) 侵入南疆,至1867年已占領喀什噶爾、英吉沙爾、葉爾羌、和田、阿克蘇等七城,建立所謂的“七城汗國”。之後又侵占烏(wu) 魯木齊、瑪納斯等地,對各地人民進行殘暴的殖民統治。1876年清軍(jun) 收複新疆的戰役打響後,散落各地的錫伯族軍(jun) 民自願加入進疆清軍(jun) ,在收複瑪納斯、烏(wu) 魯木齊等戰役中作出了貢獻。同時,不少富有屯墾經驗的錫伯人還在烏(wu) 蘇等地屯種糧食,供給進疆清軍(jun) ,不少官兵得到清政府升換頂戴、提升官職等嘉獎。

曆史告訴我們(men) ,錫伯族的曆史是以偉(wei) 大的愛國主義(yi) 為(wei) 主旋律的光榮曆史,其愛國主義(yi) 精神是在坎坷的曆史進程中用血肉凝成的,是用幾千名英雄官兵的寶貴生命換來的,並與(yu) 各族人民共同鑄成了偉(wei) 大的愛國主義(yi) 精神,就像習(xi) 近平總書(shu) 記所總結的:“我們(men) 偉(wei) 大的精神是各民族共同培育的。在曆史長河中,農(nong) 耕文明的勤勞質樸、崇禮親(qin) 仁,草原文明的熱烈奔放、勇猛剛健,海洋文明的海納百川、敢拚會(hui) 贏,源源不斷注入中華民族的特質和稟賦,共同熔鑄了以愛國主義(yi) 為(wei) 核心的偉(wei) 大民族精神。昭君出塞、文成公主進藏、涼州會(hui) 盟、瓦氏夫人抗倭、土爾扈特萬(wan) 裏東(dong) 歸、錫伯族萬(wan) 裏戍邊等就是這樣的曆史佳話。”

在當代,用博物館的功能發揚光大錫伯族這一偉(wei) 大愛國主義(yi) 民族精神,對目前我國邊疆社會(hui) 主義(yi) 各項事業(ye) 的發展,都具有重要的政治意義(yi) 和現實意義(yi) ,它應在各民族共同建設邊疆、保衛邊疆、永世和諧相處方麵,發揮基石的作用。

三、融入多民族文化環境

新疆錫伯族的曆史,自始至終與(yu) 祖國的命運息息相關(guan) ,尤其是與(yu) 新疆斷代史本末同步,榮辱與(yu) 共。而其文化,也是錫伯族軍(jun) 民自進駐新疆伊犁伊始,便在逐步融入中華文化共同體(ti) 軌道上繼續前行,從(cong) 起初民族之間的交往始,逐步發展到民族之間的文化交流,通過日益加深的文化交流,又發展到民族間的交融,最終達到民族之間文化的和諧包容。可以說,錫伯族在融入中華文化共同體(ti) 方麵的自覺性和包容程度,在新疆多民族大家庭中,真正發揮了無可否認的引領作用。因此,作為(wei) 錫伯族博物館,在充分展現本民族逐步認同中華民族共同體(ti) 曆史過程的同時,還要充分展現其逐步融入中華文化共同體(ti) 的曆史過程以及文化融入事實,如此方能夠體(ti) 現一個(ge) 民族博物館展板的完整性,發揮其有效的曆史文化雙重認知和教育作用。

錫伯族先祖的文化,依次經曆了東(dong) 胡、鮮卑、契丹、女真等部族文化的塑造和影響階段,使其培育了全民族兼收並蓄、廣納眾(zhong) 長的文化寬容精神。在遼朝神州三年(918),即建遼第三年,耶律億(yi) 便“詔建孔子廟、佛寺、道觀”,從(cong) 此錫伯族祖先開始接觸儒家和佛教文化。史至元明,蒙古文化又為(wei) 其注入了新的成分,使本民族的文化寬容精神又進一步得到提升,結果,錫伯族先民與(yu) 蒙古族和諧相處400餘(yu) 年。這充分證明,民族之間要和諧相處,首先要達到文化和諧。對這一人文法則,錫伯族先祖早已懂得了其原理。

康熙年間,錫伯族軍(jun) 民被“贖出”編入滿洲八旗,為(wei) 其融入滿—通古斯文化體(ti) 係創造了各方麵有利條件,幾十年內(nei) 錫伯族軍(jun) 民便基本接受了滿族語言文字及社會(hui) 文化,尤其是滿語滿文已成為(wei) 本民族的語言文字。在整個(ge) 清代和民國初年,錫伯族通過《三國演義(yi) 》《西遊記》《水滸傳(chuan) 》《紅樓夢》《東(dong) 周列國誌》《西漢演義(yi) 》《隋唐演義(yi) 》《封神演義(yi) 》《四書(shu) 五經》等數百種滿文譯本或滿漢合璧中華經典,在極其嚴(yan) 格的封建八旗製度下,在與(yu) 中原不直接交往的情況下,感知和接受了中華文化及其傳(chuan) 統思想,因此,至近代,錫伯族逐步融入中華文化體(ti) 係,在全民族接受儒家文化的前提下,其思想文化、價(jia) 值取向、心理素質、風俗習(xi) 慣等,與(yu) 漢等民族趨向一致。

辛亥革命之後,隨著封建封閉環境的逐步打破,新疆錫伯族開始融入近代多民族文化環境。可以說,辛亥革命之後是錫伯族軍(jun) 民大踏步邁進近代文化塑造環境,以博大的民族寬容胸懷更快地融入中華文化共同體(ti) 的時期。

第一,在這一時期,與(yu) 封建文化勢不兩(liang) 立的中原各類進步思想文化開始在錫伯營傳(chuan) 播,錫伯族氏族文化和封建文化開始受到嚴(yan) 重衝(chong) 擊。錫伯族知識階層受到近代進步思想潮流的熏陶,踴躍創辦各種民間進步文化團體(ti) ,使中原的近代化思想文化普遍傳(chuan) 播到錫伯族社會(hui) ,封閉的錫伯族社會(hui) 各領域開始出現明顯的變化。一批批接受近代民主主義(yi) 、改良主義(yi) 以及蘇俄近代文明和社會(hui) 主義(yi) 思想文化的知識分子成長起來,並紛紛登上曆史舞台,在錫伯族社會(hui) 起著思想文化方麵的引領作用。

第二,興(xing) 辦教育,引進中原近代化教育模式和內(nei) 地中小學教材。學校普遍開始聘請漢族教員,開展錫漢雙語教育,使一批批錫漢雙語兼通的知識分子陸續登上政治、教育、文化等舞台,並為(wei) 政府各部門輸送錫漢兼通的雙語人才,尤其在新疆政府各部門,一批錫漢、錫維、錫哈、錫俄雙語或三四語兼通的口語翻譯人才被聘從(cong) 事翻譯工作,在各民族間有力發揮了交際媒介作用,因而,錫伯族開始被兄弟民族稱為(wei) “翻譯民族”。

第三,錫伯族子弟開始走出封閉的環境,紛紛到伊寧、烏(wu) 魯木齊等地求學,並繼續到蘇俄留學,接受近代化文化教育,逐步形成了主動傳(chuan) 播中原文化和蘇俄文化的本民族文人階層。同時,錫伯族社會(hui) 又廣泛接受內(nei) 地漢族移民,開始了錫伯族曆史上錫漢雜居的友好局麵,使很多河南、湖北、天津等地來的漢族移民,在與(yu) 錫伯族民眾(zhong) 的交往過程中,都學會(hui) 了說錫伯語,並開始部分地學習(xi) 和接受錫伯族風俗習(xi) 慣,先後融入錫伯族社會(hui) 。

第四,錫伯族群眾(zhong) 通過各種途徑,大量接受漢族習(xi) 俗文化和民間信仰文化。清末便開始的將自己的錫伯語複姓改為(wei) 漢語單姓的現象,至民國時期已成為(wei) 普遍現象;在飲食方麵,西北漢族地區的飲食文化以及蔬菜品種日漸被引入,本民族的飲食結構和習(xi) 慣日益起變化;在服飾方麵,民國以來,錫伯人逐漸把自清朝延續的長袍馬褂換成自中原引進的輕便服飾;在民間信仰方麵,自中原移植的關(guan) 帝神、灶神、娘娘神、驅蝗神、四大天王、門神、八仙等,成為(wei) 本民族普遍崇拜和祭祀的神靈。

第五,在民間,一批接受和具備近代進步思想文化的知識分子,紛紛倡導反對封建迷信,鞭醒愚昧,通過譯介漢文學和俄蘇文學作品、移植西北地區戲劇、歌舞、音樂(le) 等方式,在社會(hui) 上推動興(xing) 起了新文化啟蒙運動,其中藝術方麵,戲劇(錫伯族稱漢杜春)劇種移植最多,如源自陝西“曲子”(越調)、蘭(lan) 州“鼓子”(鼓子調)、青海“平弦”(平調)以及西北等地的小曲子等,它們(men) 與(yu) 本民族的傳(chuan) 統音樂(le) 融合成具有獨特風格的錫伯族地方戲曲。至20世紀二三十年代,錫伯營八個(ge) 牛錄更加掀起學演漢杜春的高潮。新中國建立後,察布查爾縣各牛錄都成立了業(ye) 餘(yu) 劇團,通過翻譯、移植、自編劇目等,使漢杜春的內(nei) 容得到很大更新,推動了錫伯族文化藝術事業(ye) 的更快發展。

第六,隨著錫伯族地區多民族雜居局麵的日益加強,錫漢通婚由個(ge) 別發展到普遍現象。目前,百分之七十以上的錫伯族農(nong) 民和幹部家庭均與(yu) 漢族有了聯姻關(guan) 係,或錫伯男子迎娶漢族女子,或錫伯女子嫁給漢族男子,雙民族或多民族家庭成為(wei) 錫伯族地區社會(hui) 和諧的基礎。從(cong) 民族學角度講,民族間通婚是各民族交融的最重要標誌之一,也是民族感情融通最有效的途徑之一,它將引發民族間更多的同一性,可以大大促進各民族之間的團結與(yu) 和睦。

第七,1949年以後,隨著社會(hui) 製度的改變,錫伯族文化的發展進入了一個(ge) 嶄新的階段。文化的更新和發展以前所未有的步伐和形式在進行,但其更新和發展基本按照客觀規律有存汰、有弘揚、有引進和消化。在舊中國形成的信仰文化已成為(wei) 曆史的陳跡;傳(chuan) 統的民間音樂(le) 舞蹈和民間文學,在本民族特點的基礎上,向大眾(zhong) 化方向發展,並且各民族共同化的成份越來越明顯;反映新時代、新生活特點的用漢文創作的詩歌、散文、敘事詩、小說、歌謠、戲劇等應運而生,尤其是黨(dang) 的十一屆三中全會(hui) 以後,錫伯族的文學創作和社會(hui) 科學研究工作進入了繁榮時期,本民族第四代創作隊伍開始活躍在文學創作領域,創作出一批漢文長、中篇小說、詩歌、散文等,用漢文出版和發表數百數千萬(wan) 字研究著作、辭書(shu) 、資料集、論文等,並用錫伯文翻譯出版一批深受群眾(zhong) 歡迎的漢文小說、散文以及國學作品等。

在錫伯族社會(hui) 出現的上述文化上的變化,從(cong) 社會(hui) 發展的規律言,具有普遍意義(yi) 。其中關(guan) 鍵的一點,就是社會(hui) 的發展擴大和提供了人們(men) 傳(chuan) 統的價(jia) 值取向、文化自信、思想觀念、心理素質等調整更新、重新選擇的空間和機會(hui) ,本民族的部分傳(chuan) 統文化處在了被更新的階段,現代中華共同體(ti) 文化已經大量進入了本民族的社會(hui) 生活中,就是說經濟發展促使了本民族傳(chuan) 統文化的轉型,傳(chuan) 統文化的轉型又促使了本民族精神文化的進一步提升。

新中國成立後錫伯族幾十年傳(chuan) 統文化發展變化的曆史,充分說明其文化中阻礙社會(hui) 進步、影響民族觀念意識更新的落後成分,在接受中原共同體(ti) 文化過程中,已自覺不自覺地被遺棄,這是本民族社會(hui) 進步的鮮明表現。在目前實現偉(wei) 大中國夢的大前提下,在挖掘、保護、弘揚各民族優(you) 秀傳(chuan) 統文化的基礎上,繼續以博大的民族寬容胸懷,進一步吸收、移植、認同中華優(you) 秀文化,對弘揚中華民族優(you) 良傳(chuan) 統、保持中華民族文化多樣性、加強中華民族凝聚力、促進各民族文化和諧,具有重大的政治意義(yi) 和現實意義(yi) 。

民族博物館作為(wei) 保護、展覽民族曆史文化遺產(chan) 的重要載體(ti) ,不僅(jin) 發揮展示一個(ge) 民族曆史文化遺產(chan) 的曆史淵源、發展變化和結構內(nei) 涵的作用,更重要的是要發揮給民眾(zhong) 提供借鑒曆史得失、傳(chuan) 統文化知識的啟迪與(yu) 傳(chuan) 播、青少年受曆史文化知識教育的功能。錫伯族的曆史與(yu) 文化,如上所述,是充滿高度愛國主義(yi) 精神的曆史,是激勵和推動本民族不斷適應時代變化、不斷促進自我更新的文化,這在新疆各民族大家庭文化園中,具有典範作用和意義(yi) ,完全可以以“錫伯族博物館”的載體(ti) ,宣傳(chuan) 和弘揚其優(you) 秀曆史文化傳(chuan) 統和精神。

作者:賀靈

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219