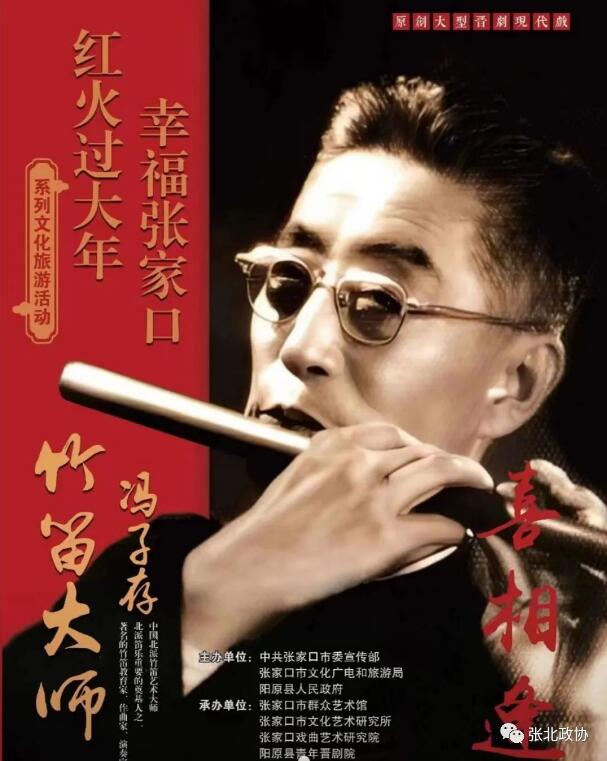

在張北這片神奇的文化熱土上,曾經有位著名的二人台笛子演奏家,他的名字叫馮(feng) 子存。

一、馮(feng) 子存自幼熱戀民間藝術,他深深地植根於(yu) 民間音樂(le) 的沃土

1904年,馮(feng) 子存出生在社火、秧歌盛行的陽原縣東(dong) 井集鎮西堰頭村的一個(ge) 窮苦民間藝術家庭,兄弟六人,他排行老三,還有一個(ge) 妹妹。父親(qin) 馮(feng) 玉是個(ge) 老實巴交的莊戶人,窮得養(yang) 不起牲畜,除耕種家中僅(jin) 有的五畝(mu) 地之外,還得去打短工糊口度日。因家境貧寒,馮(feng) 子存隻讀了三個(ge) 月的書(shu) 。父母去世後,他跟隨兩(liang) 個(ge) 兄長一起生活。大哥會(hui) 拉二胡、四胡及板胡等,知曉弦樂(le) 。二哥會(hui) 吹嗩呐、笙和笛子等,擅長管樂(le) 。受兄長的藝術熏陶,他從(cong) 小就學會(hui) 了吹拉技藝。1915年因生活所迫,十一歲的馮(feng) 子存開始過起流浪生活。農(nong) 忙時給人家脫坯、蓋房、鋤地、打牆、割麥、碾場,農(nong) 閑及逢年過節,弟兄三人登台為(wei) 家鄉(xiang) 的晉劇和踩高蹺、扭秧歌、耍龍燈、背閣、扛閣等社火活動伴奏,使他從(cong) 小就熟練地掌握了許多陽原縣的民間小調、民間樂(le) 曲、戲劇牌子曲和晉劇唱腔音樂(le) ,從(cong) 中汲取了豐(feng) 富的民間音樂(le) 藝術營養(yang) ,成為(wei) 當地群眾(zhong) 文藝活動中年齡最小、最引人注目、最受歡迎的演奏員。此外,他還利用晚上和農(nong) 閑時間參加了家鄉(xiang) 附近的“果立佛樂(le) 演奏班”,經常為(wei) 三裏五村的紅喜喪(sang) 事演奏,學會(hui) 了《海青拿鵝》、《井泉水》、《柳搖金》、《醉太平》、《洪洞山》等許多古老樂(le) 曲,這些都為(wei) 馮(feng) 子存打下了堅實的民間音樂(le) 基礎,將他牢牢地植根在民間音樂(le) 的沃土裏。

二、壩上二人台培育了馮(feng) 子存的笛子演奏藝術

1921年,在走西口的大潮中,17歲的馮(feng) 子存為(wei) 了糊口,隨兄長到包頭做皮活謀生。包頭一帶盛行一種自娛自樂(le) 的文藝活動,叫“打坐場”它是二人台的原始藝術形態。店鋪晚上關(guan) 門後,大夥(huo) 湊在一起,不化妝、不表演、會(hui) 拉的拉、會(hui) 唱的唱、想聽的聽、想看的看,自娛自樂(le) ,自我消遣。坐場開始前,樂(le) 隊先要演奏幾首《喜相逢》、《西江月》、《八板》、《推碌碡》、《五梆子》等二人台牌子曲,唱的是《走西口》、《掛紅燈》、《連成拜年》、《賣碗》、《賣菜》等二人台小調。這些樸實、優(you) 美、動聽的二人台音樂(le) 像一股清新的春風,吹開了馮(feng) 子存獻身二人台藝術的心扉。他忘卻白天幹活的苦累,晚飯後一頭紮進坐場參加演奏,手不離笛、笛不離嘴,直到散場才回家休息。在包頭做工四年,他在坐場裏整整吹奏了四年,期間學會(hui) 了《水刮西包頭》、《打酸棗》、《送四門》、《撇白菜》、《繡荷包》、《打櫻桃》等三十多首二人台樂(le) 曲,還有《八板》、《柳青娘》等許多二人台曲牌、爬山調、內(nei) 蒙民歌。天長日久,他的肺活量越練越大,指法越來越靈活,吹出的音色越來越清脆悅耳。四年的藝術實踐,他嫻熟地掌握了二人台那高亢、粗獷、豪放的藝術風格,熟悉了二人台歡快、優(you) 美、動聽的音樂(le) 旋律。他又把自幼學到的民間音樂(le) 吹奏技巧自如地運用到二人台吹奏技藝中,把家鄉(xiang) 的戲劇牌子曲、民間小曲巧妙地揉進二人台音樂(le) 中,逐步形成了自己獨特的吹奏特色和藝術風格。馮(feng) 子存笛子的吹奏技藝產(chan) 生了質的飛躍,每晚到坐場來欣賞他笛子演奏的觀眾(zhong) 越擠越多,人們(men) 經常為(wei) 他拍手叫絕、不願離去。他深深感悟到二人台藝壇才是展示自己才華的天地。

(未完待續)

編者注:

1、圖1、選自《張北文史資料》彩頁。

2、圖2 選自“張家口文化人”微信群

3、圖3 選自鄭銘著《話說張北》。

文章來源:《張北文史資料》

編 輯:吳金嶺

審 核:武少波

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219