【編者按】

有一所叫“工專(zhuan) ”的學校,很多張家口人還不曾忘記。

1945年8月15日,日本宣布無條件投降。1946年1月,經晉察冀邊區行政委員會(hui) 決(jue) 定,延安大學自然科學院100多名師生留在張家口,正式並入“張家口工業(ye) 專(zhuan) 門學校”,建立了“晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校”,後更名為(wei) “張家口工業(ye) 專(zhuan) 門學校”,簡稱“工專(zhuan) ”。

讓我們(men) 跟隨長期關(guan) 注、研究張家口曆史文化的學者金姝女士,來回顧這段曆史。(張秀梅)

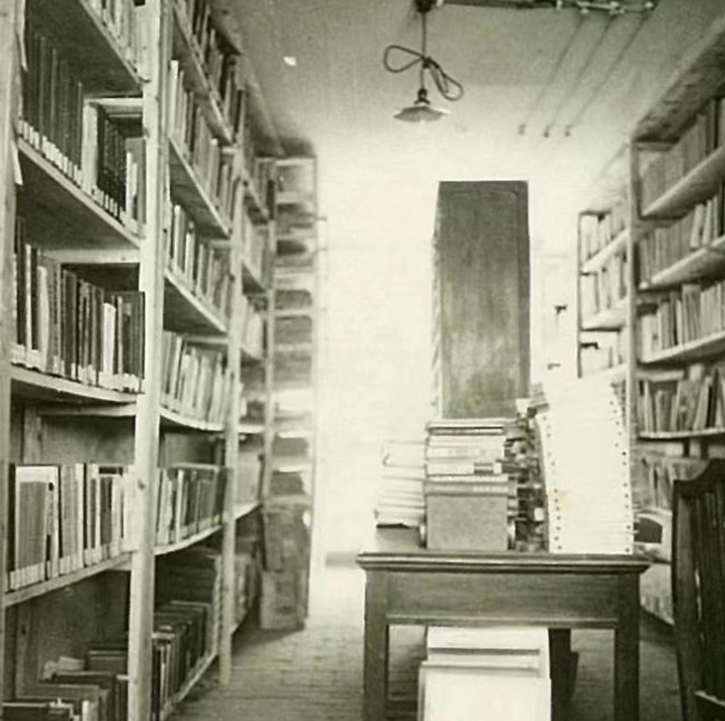

(偽(wei) )蒙疆學院圖書(shu) 館

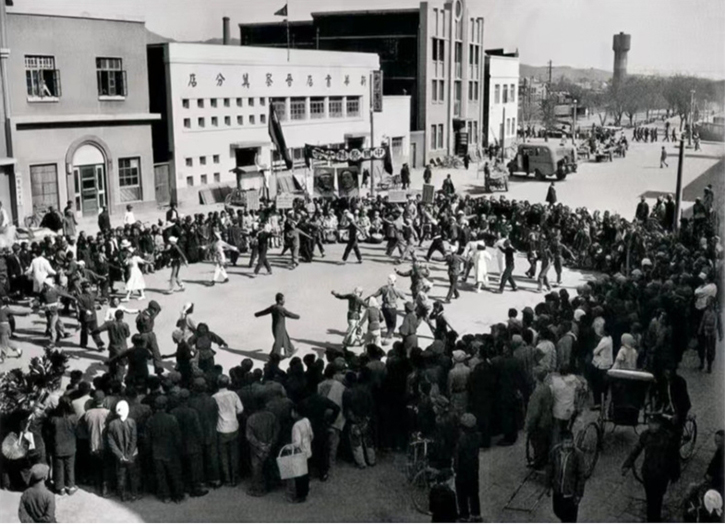

慶祝張家口解放

晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校的前世今生 (下)

金 姝

4、晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校的去向

1946年6月,停戰協定及政協協議(簡稱《雙十協定》)徹底撕毀,全國突現緊張局勢。解放區各地迫切需要革命幹部,晉察冀邊委會(hui) 根據長期培養(yang) 人才的教育方針,改進學校的教育計劃,將晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校變為(wei) 理科高中性質,不設科係。比如第一班至9月中旬始完成畢業(ye) 手續,全班原有41人,除8名暫時留校隨惲子強校長做化學研究外,其餘(yu) 都分配到各工廠,邊工作邊學習(xi) 。二班也調走了一些學員……

1946年9月29日,國民黨(dang) 軍(jun) 隊開始向張家口進攻。10月9日,傅作義(yi) 部偷襲張北縣成功,張家口腹背受敵。在這樣的緊急情況下,“工專(zhuan) 學校”開始撤離——“三個(ge) 班約有學員100名左右,除了個(ge) 別學生離校外,基本上都撤出來了。從(cong) 延安和平津來的學員沒有一個(ge) 掉隊,張家口吸收的教師絕大多數留下沒有撤出”。學校轉移至蔚縣暖泉鎮後,傅作義(yi) 軍(jun) 占領了張家口,又有進一步攻打蔚縣之意,學校再次轉移至河北建屏縣。

史料顯示:當時從(cong) 張家口撤離得比較倉(cang) 促,大量的非戰鬥人員同時撤退,造成沿途擁擠,撤退困難。“工專(zhuan) 學校”師生紀律性強,組織嚴(yan) 密,撤退相對順利。從(cong) 張家口運往山西天鎮的撤退物資堆積如山,由於(yu) 上級對工專(zhuan) 學校的重視和關(guan) 懷,撤離前,晉察冀中央局給開了介紹信。請沿途地方政府幫助運輸物資、圖書(shu) 、儀(yi) 器設備等,這些從(cong) 北京買(mai) 來的珍貴學習(xi) 所需,及時運到了目的地,為(wei) 後來繼續辦學提供了保證。

12月初,學校又轉移到平山縣白嶺村,“接到邊區工業(ye) 局成立化工研究所的通知,要惲子強校長去任職,惲子強帶領高班的十幾位同學去了;與(yu) 此同時,邊區教育局決(jue) 定工專(zhuan) 與(yu) 當時接管的鐵道學院合並,成立了晉察冀邊區工業(ye) 交通學院”。

師生們(men) 從(cong) 大城市(張家口),一路來到農(nong) 村。油燈代替了電燈;河水,井水代替了自來水;麵臨(lin) 交通不方便,出門就是山,粗糧、蔬菜極少等困難。但同學們(men) 生活在老根據地的革命群眾(zhong) 之中,汲取著新的營養(yang) ,為(wei) 新的環境所吸引,依然有著高漲的學習(xi) 熱情。

這所有著光榮傳(chuan) 統的學校,從(cong) 1940年始創於(yu) 延安,經曆了抗日戰爭(zheng) 後期和解放戰爭(zheng) 時期。隨著革命形勢的不斷向前發展,學校輾轉於(yu) 華北解放區堅持辦學,幾易其名。1948年8月,與(yu) 晉冀魯豫邊區的北方大學工學院合並,在井陘縣成立華北大學工學院。1949年7、8月間,學校遷至北平。新中國成立後,學校與(yu) 中法大學本部和數、理、化三個(ge) 係,並入華北大學工學院。1951年底,學校定名為(wei) 北京工業(ye) 學院。1988年10月,更名為(wei) 北京理工大學。

晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校幾易其名,最終更名為(wei) 北京理工大學。

5、我曾經就讀的小學竟是“工專(zhuan) ”舊址

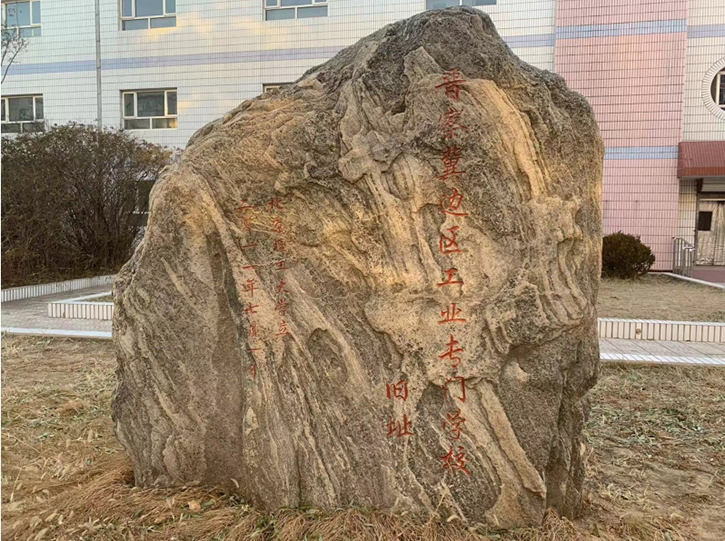

現第九中學教學樓前麵的一塊大石上,鐫刻著“晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校舊址”幾個(ge) 紅色大字。

說來話長,20世紀70年代,我在15中實驗小學讀書(shu) ,住校。

如今回憶,記憶裏大都是美好片段:學校有南、北兩(liang) 個(ge) 校門,我們(men) 主要走南門。也就是經新華街、一人巷、北武城街、堡子裏回家過周末。校門口有一個(ge) 很是高大的照壁,上麵的紅字凸起,是毛主席語錄。這裏都是青磚灰瓦的教室,地麵鋪磚;每人一個(ge) 小書(shu) 桌、四腿小圓凳——有壞成三條腿的圓凳,是用來懲罰不守紀律的學生;坐在上麵,為(wei) 保持穩定,就得全神貫注,稍有失神,就會(hui) 摔倒在講桌旁,引同學竊笑。小書(shu) 桌是有斜麵蓋子的,打開一半,書(shu) 包和筆墨都放進裏麵。

在那個(ge) 狠批“師道尊嚴(yan) ”的年代,這裏風平浪靜,課堂紀律依然嚴(yan) 格,學生上課都是要求背手挺胸,保持寫(xie) 字的高度,絕對不允許趴在課桌上聽課。

夏天,有白色大桶裏裝著預防瘟疫的湯藥給學生們(men) 避暑;冬季放假,學校食堂會(hui) 將每一位學生定量給的半斤帶殼花生,用牛皮紙袋裝好,讓學生帶回家過年。

每個(ge) 教室門前都有用磚和水泥砌成的乒乓球桌案;在每個(ge) 教室裏都有音箱掛在高處,“車輪飛,汽笛響,火車向著韶山跑……”耳邊又響起熟悉的歌聲;講台前的一角,都擺放著一架腳踩風琴,音樂(le) 課是一位女教師。

實驗小學是一所幹部子弟學校,在那個(ge) 貧窮的年代,這裏的夥(huo) 食真的好——這也是我五年級轉學後,在新學校——幾乎總是吃棒子麵絲(si) 糕、高粱米飯後體(ti) 會(hui) 到的。

在實驗小學我們(men) 基本沒有吃過粗糧:平日都是饅頭配素菜、肉菜;每個(ge) 星期還有特別的安排:江米葡萄幹飯、燉雞塊、糖酥餅、油渣花卷、油炸大豆——每一次吃油炸大豆之前,學校就組織住校小學生,拿上自己的削鉛筆刀,到夥(huo) 食房小院,坐在小木板凳上,在低矮的四方木桌上,將泡軟的大豆底部,個(ge) 個(ge) 十字劃開,第二天學生們(men) 就能吃到香酥的炸大豆。至今,我仍然頑固地將蠶豆稱為(wei) 大豆,就是源於(yu) 那時的記憶。

冬季天黑得早,學生們(men) 排隊走進飯堂窄暗的過道,抬頭看,幽藍的天空不僅(jin) 有閃亮的星星,還有灶火飄在空中一閃即滅的火星,聞到香熟小米粥的味道,看著暖色的燈光,好像也不用期盼什麽(me) ,一切都準備得剛剛好。

按年級分開的飯堂,裏麵擺放著兩(liang) 排大圓桌,學生們(men) 排隊去取自己倒扣在圓桌中間的搪瓷大碗,然後排隊領飯,回到自己圓桌前的位置。我們(men) 圍在圓桌前站著吃,每桌十人還是八人,真記不清了。我那時就不吃豬肉,可是幾乎是餐餐有肉,都是很肥的肉片,隻好央求同學幫忙吃肉;有時愛吃肉的同學,也實在吃不了,就隻能避開老師,偷偷將肉片丟(diu) 在腳下,然後將其踢遠;實在不得已,就快快吃,像其他不愛吃肉的同學一樣,趕在別人吃完之前,先去大鐵鍋那裏洗碗,碗中的肉片就這樣明晃晃地漂在水麵上了……

下午兩(liang) 節課。放學後同學們(men) 就在宿舍前的雙杠、高低杠前玩耍,那時,我和同學們(men) 一樣,手都磨出了繭子,許久後才消失。

這裏無論是學習(xi) 還是住宿,都有相對嚴(yan) 格的管理。我們(men) 按時起床、午休、玩耍……童年就是在這樣無憂無慮的環境中度過的。

記得學校有很大的操場,我曾經在那裏表演過快板節目。因為(wei) 個(ge) 子小,需要老師將我抱上一尺多高的洋灰台。看著前麵全校師生整整齊齊地坐在沙土地上,我打起竹板。擴音喇叭裏傳(chuan) 出我稚嫩的聲音:

哎,打竹板兒(er) ,台上站,

我把神童師來批判;

神童師,把人騙,

胡言亂(luan) 語一大片;

說什麽(me) ,讀書(shu) 高,

讀書(shu) 可以穿紅袍;

席上珍,珍珠寶,

四書(shu) 五經不得了;

當宰相,坐大轎,

男子漢的誌氣高;

呸,讀書(shu) 做官論,

反動透頂了。

讀詩書(shu) ,帶儒帽,

都是一夥(huo) 大草包;

舊皇帝,大官僚,

吃人血的大魔妖;

……

後麵的詞,確實想不起來了。快板的內(nei) 容,當時也是似懂非懂,至今也沒有明白“神童師”的意思。

四十多年以後,當我因要寫(xie) 一篇有關(guan) “晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校”曆史溯源的文章,去考察校址的時候;當我站在擁擠在樓房之間,現在是更名不久的“張家口市第九中學”校門口前,我驚訝於(yu) 這裏竟然是我讀小學的地方。而讓我不容置疑的標底物是相繼不遠的第一、第二針織廠……當時,這裏空曠,路麵都是像學校操場一樣的沙土路。

問詢從(cong) 學校傳(chuan) 達室走出來的人,想進去看看從(cong) 前的操場、青磚灰瓦的教室;這人斬釘截鐵地說,不允許進去。都拆了,蓋了樓房;並用頭點著前麵緊挨著校門口右邊的一棟教學樓說,師生們(men) 全都在這裏;其他地方都是住宅樓。

……我不甘心,再問,探頭搜尋舊時的痕跡,遠處的幾棟樓間的幾棵綠樹,也頗似陌生……

在校門右,也就是教學樓的前麵矗立一塊大石,上麵鐫刻著“晉察冀邊區工業(ye) 專(zhuan) 門學校舊址”幾個(ge) 紅色大字。

編輯 張秀梅

審核 胡世海

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219