編者按:回顧紅色察哈爾的曆史,文化教育是我們(men) 應該認真研究和傳(chuan) 承的曆史篇章。據不完全統計,這個(ge) 時期曾經在張家口辦學或短暫停留、聯合辦學的院校就有21所,為(wei) 新中國的教育事業(ye) 的開創奠定了基礎。為(wei) 了深入研究這段曆史,在市委宣傳(chuan) 部委支持、指導下,張家口日報社、張家口新聞工作者協會(hui) 、張家口米兰足球国际俱乐部官网組成考察組,前往中國醫科大學、吉林大學白求恩醫學部考察,撰寫(xie) 和整理、製作了相關(guan) 的紀念文章和視頻資料,我們(men) 將陸續把這些珍貴的曆史資料發表出來與(yu) 大家分享。

紅醫搖籃 弦歌激蕩

——中國醫科大學在張家口的日子

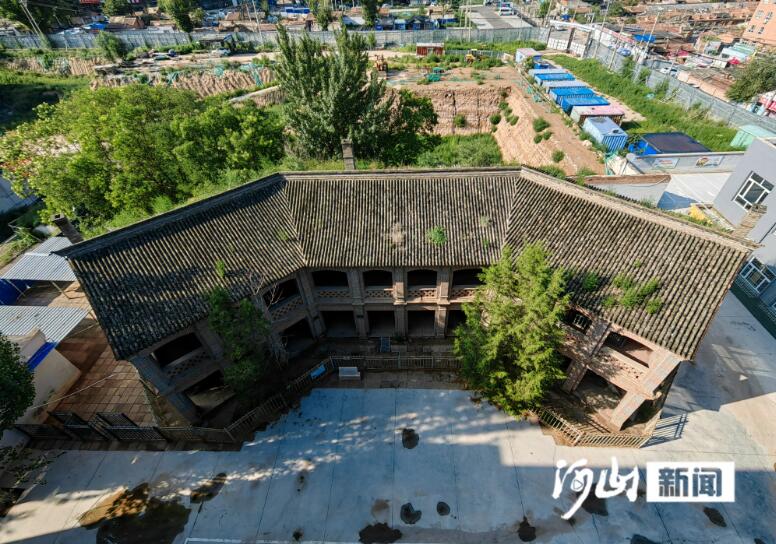

市十六中院內(nei) 中西合璧的小樓曾為(wei) 中醫大的校舍。武殿森 攝

步入中國醫科大學極具現代感的一樓綜合大廳,乳白色板壁上龍飛鳳舞的金色大字突現眼前——“救死扶傷(shang) ,實行革命的人道主義(yi) ”,落款“毛澤東(dong) ”。板壁折射著星辰般的光,遒勁的題詞呈現出頂天立地的厚重。一代偉(wei) 人於(yu) 延安送給中醫大第一期畢業(ye) 生的墨寶,已成為(wei) 廣大醫務工作者的座右銘。

77年前,這所著名醫學院校在通往東(dong) 北的“戰略走廊”張家口駐足,締結一段兄弟親(qin) 緣。經市委宣傳(chuan) 部安排,由張家口市記協、市米兰足球国际俱乐部官网、張家口日報社組織成立的尋訪“從(cong) 張家口曆史上走出去的大學”采訪組,7月10日到達沈陽,走進中醫大,觸摸曆史時空,於(yu) 歲月回旋中,聆聽“紅醫”弦歌在張家口激蕩……

“紅醫”進駐張家口

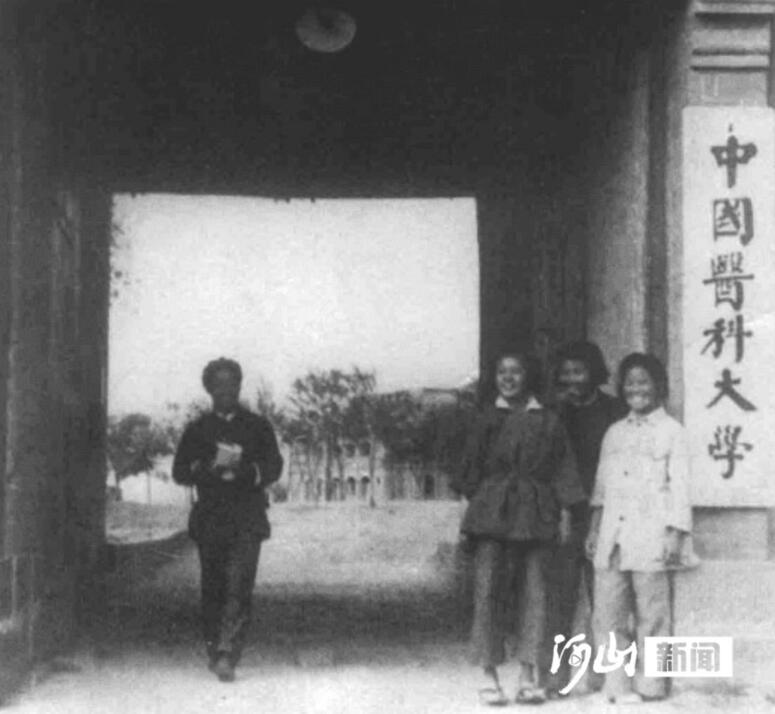

中醫大女生在張家口就讀時留影。(資料圖片)

1945年11月18日,中國醫科大學按照黨(dang) 中央鞏固東(dong) 北解放區的指示精神,告別革命聖地延安,渡黃河,越岩縣、岢嵐、五寨,於(yu) 次年初到達張家口涿鹿縣,短期休整。由於(yu) 國民黨(dang) 軍(jun) 隊對解放區大舉(ju) 進攻,東(dong) 北之路阻斷,中醫大遷入張家口市區複課,“紅醫”之光閃爍在晉察冀邊區高等教育的燦爛星空。

中國醫科大學的前身是中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 醫學校,1931年11月20日,在反“圍剿”的隆隆炮聲中誕生於(yu) 江西瑞金,是我黨(dang) 創建的第一所軍(jun) 醫學校,紅色血脈源遠流長,被稱為(wei) “紅醫搖籃”。毛澤東(dong) 為(wei) 學校製定了“培養(yang) 政治堅定,技術優(you) 良的紅色醫生”的辦學方針,第一期僅(jin) 有25名學員,均為(wei) 經考試從(cong) 部隊選送的200名幹部戰士中錄取,全部設備用一匹馬就可馱運,有人戲稱“馬上學校”。1932年10月,中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 醫學校改名中國工農(nong) 紅軍(jun) 衛生學校,招收調劑班、看護班及衛生長班。校長彭龍伯兼任教員,他頭戴八角帽,腰紮布繩,腳穿自製木板鞋,曾首次在當地施行“剖腹產(chan) ”手術,從(cong) 死神手中救出母子,轟動百姓,被譽為(wei) “紅色醫療專(zhuan) 家”。

1934年10月,作為(wei) 軍(jun) 委直屬隊的一部分,200多名師生隨校踏上長征路,血戰湘江,四渡赤水,兩(liang) 過烏(wu) 江,飛渡金沙江,搶渡大渡河,翻越高達4000多米的夾金山雪山,進入渺無人煙的百裏草地,草地上能吃的野菜很少,前麵部隊吃葉,後麵吃莖,最後麵的吃根……不少師生倒在長征路上,其中有校長彭龍伯,他在敵機轟炸中犧牲,年僅(jin) 31歲。一天,一個(ge) 高大的身影停在拄著木棍艱難行軍(jun) 精疲力竭的學員麵前,親(qin) 切地說:“小鬼們(men) ,累不累?前麵不遠了!快到宿營地了!”這不是毛主席嗎?大家喊起來,信心力量倍增,所有的苦都踩在了腳下。極端惡劣的條件下,學校一邊堅持招生教學,一邊開展戰地救護。王斌、李治等校醫采取古老的“冰敷”療法,成功治好周恩來的阿米巴肝膿腫,創造了世界醫護史上的奇跡。1936年10月,隨四方麵軍(jun) 行軍(jun) 的衛校師生與(yu) 之前隨一方麵軍(jun) 到達陝北的師生會(hui) 合,學校整編,王斌任校長。從(cong) 無到有,截止抗戰爆發,送出300名醫務衛生幹部,滿足了紅軍(jun) 急需。1937年8月,紅軍(jun) 衛生學校改名八路軍(jun) 衛生學校,開赴抗日前線,在平型關(guan) 戰役中組成千裏傷(shang) 員轉運線,師生們(men) 出生入死掩護傷(shang) 員,出色完成任務。1938年2月,學校返回陝甘寧邊區辦學。5月,校名恢複為(wei) 中國工農(nong) 紅軍(jun) 衛生學校,學員達到900多人。1940年3月,學校由張村驛遷到延安,校址設在枊樹店,八路軍(jun) 醫院也遷入,改名為(wei) 白求恩國際和平醫院,兼做學校的臨(lin) 床教學醫院。在延水河畔,得到黨(dang) 中央和老一輩無產(chan) 階級革命家的親(qin) 切關(guan) 懷。毛主席四次到校指導工作,看望師生,作報告,看展覽。經毛主席提名,1940年9月,中共中央批準,學校更名為(wei) 中國醫科大學,王斌任校長,饒正錫兼任政委。1941年夏,第14期學員即將畢業(ye) ,也是中國醫科大學第一期畢業(ye) 生,毛主席為(wei) 他們(men) 題寫(xie) 了“救死扶喪(sang) ,實行革命的人道主義(yi) ”14個(ge) 遒勁有力的大字,為(wei) 醫務工作者指明奮鬥方向。中醫大成立後,修訂規章製度,調整學製,軍(jun) 醫各期學年改為(wei) 四年製,製藥班改為(wei) 三年製,調劑班改為(wei) 一年製。重視學科建設,加強解剖學、生理學、內(nei) 科學、外科學等7個(ge) 學係的教學工作。繼承重視思想政治工作的光榮傳(chuan) 統,每周上1-2次政治課。來自國內(nei) 外知名大學的進步專(zhuan) 家學者和國際友人充實到教師隊伍,圖書(shu) 儀(yi) 器設備基本得到國內(nei) 先進水平。一批批學員畢業(ye) 奔赴抗戰前線,很多人成為(wei) 新中國醫療衛生事業(ye) 的開拓者、管理者和醫學教育專(zhuan) 家。

中國醫科大學進駐的張家口,是我軍(jun) 從(cong) 日本侵略者魔掌下解放的第一個(ge) 省會(hui) 城市,為(wei) 晉察冀邊區的首府,雲(yun) 集著大批我黨(dang) 我軍(jun) 的文教單位院校和精英人才,享有“第二延安”“東(dong) 方模範城”“文化城”等美譽。在這方紅色熱土上,城市建設如火如荼啟幕。

中國醫科大學與(yu) 張家口醫學院合編

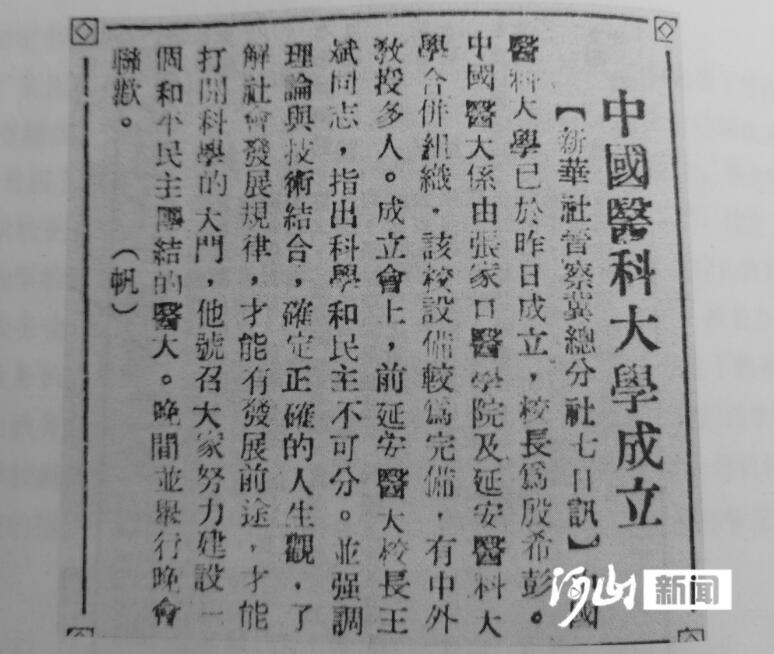

《晉察冀日報》報道中國醫科大學在張家口成立的消息。(張家口市檔案館藏)

7月末,午後,采訪組尋蹤走進張家口市十六中潔淨的校園。時值暑假,校園寂寂,樹木蒼翠,一幢中西合璧的紅色小樓如蒼桑的曆史冊(ce) 頁,靜默地打開那段不尋常的歲月,恍然聽到中醫大師生的歡聲笑語,看到嚴(yan) 肅活潑的教學場景……

1946年2月,經中共中央批準,來自延安的中國醫科大學與(yu) 張家口醫學院合並複課,定名為(wei) 中國醫科大學,晉察冀邊區衛生部長殷希彭兼任校長,衛生部政委薑齊賢兼任政委,中醫大原教務主任陳應謙任教務處長,原張家口醫學院教務處長康克任教務處副處長。中醫大原校長王斌改任邊區衛生建設委員會(hui) 主任。《晉察冀日報》以《中國醫科大學成立》為(wei) 題,刊發了兩(liang) 校合並的新華社消息,據報道,“該校設備較為(wei) 完備,有中外教授多人。成立會(hui) 上,前延安醫大校長王斌同誌指出,科學和民主不可分,並強調理論與(yu) 技術結合,確立正確的人生觀,了解社會(hui) 發展規律,才能有發展前途,才能打開科學的大門,他號召大家努力建設一個(ge) 和平民主團結的醫大。晚間並舉(ju) 行晚會(hui) 聯歡。”

百廢待興(xing) 的山城,熱情歡迎中醫大的進駐,傾(qing) 盡全力為(wei) 學校複課創造條件,提供保障。晉察冀軍(jun) 區和市政府從(cong) 方方麵麵給予支持,一批衛生戰線的精英步入並校後的中醫大,擔當學校的恢複、整頓、改造和管理重任。

河北北方學院法政學院副教授張金輝、首都師範大學馬克思主義(yi) 學院副教授郎琦等文史學者就中醫大與(yu) 張家口醫學合並史實推出研究論著。康克所著《我這一百年》記述了相關(guan) 曆史。康克是中醫大、白求恩醫科大學的老校友,曾任八路軍(jun) 衛生學校(中醫大的前身)教務處教育幹事,與(yu) 部分師生東(dong) 進晉察冀根據地,參加軍(jun) 區衛生學校(後更名白求恩學校)辦學,任教育幹事,兼教學工作。隨白求恩學校進駐張家口後,調任類屬晉察冀軍(jun) 區的張家口醫學院教務處長。中醫大與(yu) 張家口醫學院合並,康克任教務處副處長。5月份調回白求恩醫科學校,任教務主任。中醫大主體(ti) 開赴東(dong) 北後,白求恩醫科學校與(yu) 張家口醫學院合編,成立白求恩醫科大學,康克任教導處長(後改名教務處長)。之後,隨校輾轉,南遷北渡,多年出任白求恩醫科大學副校長,畢生致力於(yu) 實踐傳(chuan) 播白求恩精神,貢獻突出。康老親(qin) 曆了中醫大、白求恩醫科學校與(yu) 張家口醫學院合並的過程,著書(shu) 憶述,為(wei) 後輩了解曆史拓寬了視角。

新成立的中國醫科大學明確辦學宗旨為(wei) “全心全意為(wei) 人民服務,救死扶傷(shang) ,實行革命的人道主義(yi) ”,指導思想為(wei) “培養(yang) 政治堅定、技術優(you) 良的白求恩式的醫務工作者”。健全組織機構,調整總體(ti) 規劃,建立和完善規章製度,管理與(yu) 教學走向科學化、製度化、規範化。按照中醫大的建製,對張家口醫學院進行改編。原2期改為(wei) 18期,3期改為(wei) 20期,新招的學員編為(wei) 21期、22期、23期,學製4年。

張家口快速發展的教育事業(ye) 產(chan) 生廣泛影響,國統區、解放區等各地的愛國知識分子和青年學生紛紛前來入職或求學。學員達到400餘(yu) 人,中外名家名醫名教授薈萃,教學設備儀(yi) 器更加完備。張家口醫學院和附屬醫院位於(yu) 橋東(dong) 、橋西的校舍和設備得到充分利用。因學校規模擴大,校舍擁擠問題提上議程,市政府及軍(jun) 區決(jue) 定,將學校大院北門的百餘(yu) 間舊兵營劃歸醫大,作為(wei) 生活區。有名師有樓房,寬敞的教室、整潔的宿舍、明亮的電燈、精致的儀(yi) 器,教學和醫療活動得到保障,走進城市的師生倍感揚眉吐氣。

地方文史學者郞琦和陳韶旭都提到一篇題為(wei) 《姑奶奶的從(cong) 醫之路》的回憶文章,作者黃迎霞的姑奶奶黃德俊從(cong) 延安來到張家口,就讀於(yu) 中醫大,她和兩(liang) 名女生在校舍樓大門前留影,文中寫(xie) 道:“照片上是一個(ge) 高大的門樓,應當是一個(ge) 比校寬敞的院子。門額正上方安著一盞電燈,院內(nei) 的一幢樓房清晰可見,樓前有高大的樹木,‘中國醫科大學’的牌子就掛在這個(ge) 普通的院門上。”照片中的女生衣著整潔,笑容燦爛,如解放區明朗的陽光。這幢原為(wei) 教會(hui) 學校的小樓,曆經日偽(wei) 踐踏,回歸人民懷抱,先後類屬中國醫科大學、白求恩醫科大學,如今依然矗立在張家口市橋西區西豁子街十六中院內(nei) 。

“文化城”朝氣蓬勃的活力,進一步點燃中醫大師生的革命激情。他們(men) 積極參加張家口的文藝活動,紅色攝影家沙飛留下的照片中,有“醫大秧歌隊”街頭表演的場麵。中醫大的校史圖誌,刊登著學員在張家口露天演出話劇《回娘家》的劇照。

赤光照耀“杏林”紅

中國醫科大學附屬醫院。(中國醫科大學檔案館藏)

在沈陽中國醫科大學校史館,一張校址變遷圖引人注目,從(cong) 延安到張家口,從(cong) 塞北到東(dong) 北,山一程,水一程,細節還原曆史。鮮明的紅線,似血脈,如烈焰,一路燃燒一路歌。

中醫大與(yu) 張家口醫學院合並,沐浴晉察冀解放區的朗日長風,規範化辦學有了保障,強化了對張家口舊式學校的改造,在團結改造舊知識分子舊職員、充分發揮專(zhuan) 業(ye) 人才作用、提升解放區醫學教育類的專(zhuan) 業(ye) 性和高等教育發展水平等方麵積累了寶貴經驗。

張家口醫學院的前身為(wei) 日偽(wei) “蒙疆中央醫學院”,成立於(yu) 1942年,教學設備和醫療器械較為(wei) 完備,設有一個(ge) 200張床位的附屬醫院。1945年8月,日本投降後,吳之聘等愛國教職員工自發組織起來,武裝保護了醫院和學校的儀(yi) 器設備、圖書(shu) 等硬件設施,完整轉交給前來接管的冀察軍(jun) 分區衛生部,“蒙疆中央醫學院”更名張家口醫科專(zhuan) 門學校。原附屬醫院改為(wei) 張家口醫科專(zhuan) 門學校附屬醫院。吳之聘任校長兼院長。學校與(yu) 醫院正常運轉,通過《晉察冀日報》發布招生信息,新招一個(ge) 年級的學生(即後來的21期)。9月下旬,晉察冀黨(dang) 政軍(jun) 機關(guan) 進駐張家口,學校劃歸晉察冀軍(jun) 區衛生部管理,更名張家口醫學院。軍(jun) 區衛生部部長殷希彭兼任學院院長,衛生部政委薑齊賢兼任政委,白求恩學校原副教務主任康克調入張家口醫學院,任教務處長,吳之聘任附屬醫院院長,複課、整頓、改造工作有序開展。11月,經相關(guan) 部門動員,隨日軍(jun) 撤出張家口的原“蒙疆中央醫學院附屬醫院”院長、病理學專(zhuan) 家、日籍教授稗田憲太郎帶著20多名日籍醫護人員,返回張家口繼續工作,受到我方熱烈歡迎,稗田憲太郎被聘為(wei) 晉察冀軍(jun) 區衛生顧問,任張家口醫學院病理教研室主任。這位具有正義(yi) 感的知名學者回歸,對學校改造發揮了積極作用。

張家口醫學院的大部分師生為(wei) 日偽(wei) 時期招進,出生經曆複雜,奴化思想嚴(yan) 重,改造工作艱巨而緊迫。康克在《我這一百年》中記述,我軍(jun) 收複張家口的初期,流散的敵偽(wei) 、敵特不斷製造事端,進行破壞、暗殺等恐怖活動。醫學院內(nei) 部情況異常混亂(luan) 複雜,大部分人受舊思想影響,對共產(chan) 黨(dang) 、八路軍(jun) 缺乏正確認識,學習(xi) 動機各異,出現了不遵守學習(xi) 時間、糾紛鬥毆、生活散漫、講怪話發泄不滿等現象,甚至發生偷盜器材藥品、藏匿槍支彈藥等事件。為(wei) 應對意外情況,接管幹部夜間把門窗緊閉,手槍放在枕下,床鋪白天放置窗戶對麵,晚上搬到窗戶下麵。

兩(liang) 校合並於(yu) 曆史的轉折點,“紅色基因”滲透,猶如一次快節奏的全新輸血,對推進原日偽(wei) 學校改造等工作,具有特殊意義(yi) ,也為(wei) 之後白求恩醫科大學的創辦和運行奠定基礎。

中醫大是一所具有光榮革命傳(chuan) 統的醫學院校,尤為(wei) 重視思想政治教育,《中國革命問題》《論持久戰》等為(wei) 必修課,理論聯係實際,時政教育常態化,師生滿懷理想信念,堅定不移跟著共產(chan) 黨(dang) 幹革命。合校後,中醫大強化思想政治教育,嚴(yan) 守“三大紀律八項注意”,保持自力更生、艱苦奮鬥的優(you) 良作風,政治類課程和勞動課雷打不動。本著“團結教育”的方針,強化對原張家口醫學院師生的思想改造,一對一了解情況,耐心細致做思想工作,宣講黨(dang) 的宗旨和方針政策。康克憶述,合校後,“組織全校師生學習(xi) 毛主席的《紀念白求恩》,介紹白求恩事跡,要求每個(ge) 學員以白求恩同誌為(wei) 榜樣……在團結改造舊知識分子、舊職員的政策上是正確的,在學校教育教學管理方麵也是成功的。”中醫大領導和教師的工作作風及個(ge) 人魅力,也發揮了引領作用,師生思想覺悟迅速提高。地主出生的張北籍學生史振旺回家動員父兄獻出80頃地和僅(jin) 有的四五頭牛,本人加入黨(dang) 組織,畢業(ye) 後留校任教,焠煉成黨(dang) 的好幹部。原日籍教師在紅色教育影響下,開啟了新人生。稗田憲太朗1970年接受日本相關(guan) 機構采訪時,填寫(xie) 的簡曆,有一欄為(wei) “中國醫科大學教授”。他回憶了重回張家口工作的心路曆程,親(qin) 眼看到中國共產(chan) 黨(dang) 為(wei) 人民的利益和和平做出的巨大努力,看到麵貌煥然一新的張家口。他說:“我在張家口和八路軍(jun) 領導幹部、學校指導者來往中,體(ti) 會(hui) 到了他們(men) 的政治能力和言行的魅力。”他主動學習(xi) 馬列和毛澤東(dong) 著作,學習(xi) 辨證唯物主義(yi) ,世界觀得到根本轉變,醫學思想重新定位。白求恩醫科大學撤出張家口時,稗田憲太朗帶著20多名日籍教職員工隨校輾轉太行山。在艱難困苦的山溝,他改名田人,加入八路軍(jun) ,多次申請辭掉特殊待遇,克服重重困難授業(ye) 解惑,治病救命,研治地方病,與(yu) 師生同甘共苦結下深厚友誼。他深情地說:“那一段的生活,是我最高興(xing) 的……儉(jian) 樸中寓於(yu) 著人的真情實意。”稗田憲太朗是白求恩醫科大學病理研究的奠基人,培養(yang) 帶出眾(zhong) 多醫學人才,為(wei) 我軍(jun) 醫學教育和醫療衛生建設做出貢獻。1953年回國後,不遺餘(yu) 力推動中日友好事業(ye) 。他的女兒(er) 還為(wei) 父親(qin) 生前念念不忘的中國戰友郵寄禮物。

兩(liang) 校合並,使中醫大雲(yun) 集的我黨(dang) 優(you) 秀醫學人才與(yu) 張家口薈萃的醫學精英聯手,取長補短,人盡其才,推動了晉察冀解放軍(jun) 醫療衛生事業(ye) 的發展。

1946年6月,東(dong) 北局勢好轉,中醫大主體(ti) 奔赴風起雲(yun) 湧的遼沈大地,1948年11月進駐沈陽,接收接管國立沈陽醫學院和遼寧醫科大學,馳騁解放戰爭(zheng) 的疆場,投身於(yu) 新中國建設的時代洪流中。幾經並校易名,1978年恢複中國醫科大學校名,沿用至今。累計培養(yang) 30餘(yu) 萬(wan) 名高級醫學專(zhuan) 門人才,造就眾(zhong) 多國家衛生管理、醫學教育界的領導幹部和國內(nei) 外醫學界的著名專(zhuan) 家學者,為(wei) 我黨(dang) 的革命和建設大業(ye) 做出突出貢獻。

原張家口醫學院與(yu) 中醫大第18、第20期的部分學員和少數教師留在張家口,與(yu) 白求恩醫科學校合編,成立白求恩醫科大學。“老白校”原班領導多數留任。因前期中醫大與(yu) 張家口醫學院合並工作較成功,康克出任教導處長,再次承擔合校重任,見證了中醫大、“老白校”和張家口醫學院交融一體(ti) 的“血緣”。

之後,留在張家口的中醫大部分師生隨白求恩醫科大學轉戰太行山。《姑奶奶的從(cong) 醫之路》一文寫(xie) 道:“後來,根據上級指示,中國醫科大學又分了一半老師、學生到東(dong) 北。姑奶沒跟學校走,作為(wei) 延安留在張家口的一部分中國醫科大的學生繼續學習(xi) 。”稗田憲太朗也曾回憶,由於(yu) 兩(liang) 校合並,成立中國醫科大學,於(yu) 是,“在延安執教的中國人教師也進了太行山。”在山村教學時,“延安來的教授”還主動和他交流學術問題。

“紅醫”火種,薪火傳(chuan) 承。新中國成立後,“張家口醫學院”金牌高懸,成為(wei) 張垣沃土醫學教育的奪目光華。如今,醫、農(nong) 、教育三校匯流,成立多學科發展的綜合性大學河北北方學院。第一附屬醫院發展成輻射晉冀蒙的三甲醫院。走進北方學院嶄新的校史館,看到一張攝於(yu) 1946年的黑白照,照片中,加入八路軍(jun) 的奧地利醫生傅萊等中外人士微笑著站在中國醫科大學附屬醫院樓門前,定格這一鏡頭的是時駐張家口的我軍(jun) 著名攝影家沙飛。

曆史就在身邊。(作者:楊秀雲(yun) )

編輯:郝瑩玉

審核:胡世海

地址:張家口市橋西區長青路19號

聯係電話:13903236923 / 0313-8028219